毎日、

オールイングリッシュ。

あなたが外国語や国際社会に興味を持ったきっかけはなんでしょうか。違う国の人と話してみたい。海外の文化にふれてみたい。将来は海外で働きたい。慣れ親しんだ環境から外にでて挑戦したい。国際共生学部は、それぞれの「きっかけ」の先にあるさらなる可能性を、海外の学生たちとともに学び、協働しながら探究する学部です。オールイングリッシュの環境で、留学生とプロジェクトを立ち上げ、実践を通して正解のない問いに向かい合い続ける。そうすれば、国際社会における自身の役割も見えてくるでしょう。一人では成し得なかったことも、チームで、コミュニティで力を合わせれば、想像もしなかった新しい価値を生み出すことができるかもしれません。50年以上にわたる国際教育の実績と世界中に広がる学びの場を最大限活用し、これからの国際社会で求められる人材を養成するべく、関西外国語大学は「国際共生学部」を開設。

国際共生学部

国際共生学科

2023.04 開設

College of Global Engagement.

国際共生学部 国際共生学科 定員100人(海外からの編入学生30人含む)

Students Voice

オールイングリッシュの

実践的な学びにより、

グローバルな課題解決に

貢献できる力を養成。

2023年4月に開設した国際共生学部に、1期生の学生70人が入学し新しい学びにワクワクしながら取り組んでいます。環境問題や格差問題など、世界が抱える課題の解決をめざして入学した学生に、学びへの期待とキャンパスライフについて聞きました。

クラスメートから

刺激を受ける日々。

西川 えみりさん滋賀県立守山高校出身

母が英会話教室の教師だったことから英語に触れる機会が多くあり、「英語を使う仕事に就きたい」と思うようになりました。その夢を叶えられる大学を探す中で、国際共生学部の特色であるオールイングリッシュの授業と留学のサポート体制に魅力を感じ、入学を決めました。授業は少人数のグループワークや英語によるプレゼンテーションがとても多く、語学力が短期間で伸びているのを感じます。また多様なバックグラウンドを持つクラスメートからも刺激を受ける日々です。将来は日本にとどまらず海外で働くことも視野に入れながら、学びを深めていきたいと思います。

無限の

可能性がある

キャンパスで

夢を探す。

中井 颯太さん愛媛県立松山北高校出身

「夢を探しに来た」。それがこの学部に入学した理由です。高校3年生の進路を考える時期、自分には将来の夢がこれといってないことに気づきました。そんな時に関西外大のオープンキャンパスに参加し、先輩たちの生き生きとした姿を見て、「ここでなら夢が見つかるかも」と思ったのです。国際共生学部に入って感じたのは「可能性の幅の広さ」です。SDGsに関する授業を受けたり、入学後に知り合ったたくさんの友人と交流する中で、自分が昔から生物が好きであることや、アフリカに関心があることに改めて気づきました。この最高の環境で、人生を貫く夢を見つけたいと思います。

貧困問題の

解決のために

国際機関で

働きたい。

立田 葉琉さん日本大学三島高校(静岡県)出身

幼い頃に父の影響で洋楽が好きになり、自然と英語に親しむようになりました。イギリスの大学への進学も考えたのですが、関西外大のフルスカラシップの留学奨学金制度を使えば費用を抑えて留学できると知り入学しました。現在はGLOBAL COMMONS 結 -YUI-で、たくさんの留学生と暮らしながら学んでいます。「結」での会話の9割は英語です。私は世界の貧困問題に関心があり、将来は国連などの国際機関で働くことが目標です。国際共生学部ではSDGsをテーマに英語で議論する授業などが数多くあり、夢の実現に着実に進んでいるという実感があります。

世界中の仲間と

グローバル社会の

課題解決に取り組む。

グローバル化の進展や急速な情報化など、大きな変化を続ける現代社会。

複雑化した社会の中で、異なる文化背景を持つ人々との協働が、より一層重要になっています。

そこで必要になってくるのは、高度な英語運用能力はもちろん、多様な価値観を理解する姿勢や、

同じ目的に向かって協働し、実践できるコミュニケーション力。

これからの国際社会を見据え、正解が一つではない課題解決に、挑戦できる人材を育成します。

オールイングリッシュである理由。

オールイングリッシュで授業を行うのには、理由があります。それは、ほとんどの授業を留学生と学ぶからです。国際共生学部では、留学生たちとグループワークやプロジェクトを数多く取り入れた授業を行います。さまざまな背景を持つ人たちとチームで課題解決に取り組むためには、「英語で」積極的に意見を交わし、相手の立場にたって理解し、最善策を提案しながら、合意をとりつけるというプロセスが求められます。英語をツールとして、実践的な学びと体験を重ねるプロセスこそが、国際社会での協働を可能にすることでしょう。

Experiential Learning 実践的な学びと体験。

国際共生学部では、4年間を通して学生の自発的な行動や学びを促す取り組みを積極的に展開します。国内外でのインターンシップやボランティア、地域貢献活動、ワークショップへの参加を始め、学生自らが企画しプロジェクトを立ち上げたり、セミナーを開催したりするなど、主体的な取り組みを奨励しています。このように、実践的な学びの機会は、授業を通して提供されるだけではなく、学生自らがリサーチを行い、計画を立て、実践するというプロセスも想定しています。これらの活動を、Eポートフォリオにまとめ、自らの活動を振り返りながら、将来のキャリアを見据え、計画的に取り組んでいきます。

「Global Engagement」をめざすということ。

国際共生学部がめざす「Global Engagement」。グローバル(Global)とは、単に世界を意味するのではなく、自分をとりまくすべての環境がグローバルであるという意味が込められています。エンゲージメント(Engagement)とは、グローバル社会の一員として、世界とつながり、能動的に行動し、課題解決に自ら関わっていくことを意味しています。その方法や手段は人それぞれですが、グローバル社会での自らの立ち位置を見つけ、自らが考える方向や役割で行動して欲しいと願っています。

Focus Point

English for Global Citizens

グローバル市民に必要な高度な英語力

と

コミュニケーション力を修得。

多様な文化背景や価値観を持つ人たちと協働するための高度な英語力やコミュニケーション力、マインドを養成します。また、デジタル化が進むグローバル社会で必要なデジタルスキルの基礎や情報技術の活用法についても学び、グローバル市民としての実践力を磨きます。

-

Academic English

海外留学生との共学や、専門分野を学ぶうえで必要なアカデミックかつ実践的な英語力を修得します。 -

Digital Literacy

ソーシャルメディア技術、マルチメディア、デジタルセーフティ、セキュリティなど、どのようなキャリアにおいても必要となるデジタルリテラシーを身に付けます。 -

Global Skills

Team-based learning、Project-based learningなどのアクティブラーニング手法を取り入れた授業で、チームワークやリーダーシップ、課題解決力などのスキルを磨きます。

Global Studies

海外留学生との共学。

3つの学問分野をともに学ぶ。

人文科学(Humanities)、社会科学(Social Sciences)、ビジネス・経済学(Business & Economics)の3つの分野から幅広く履修し、多角的な視点でグローバル社会の課題にアプローチします。留学生とともに学びプロジェクトに取り組みながらさまざまな価値観に触れ、グローバル市民としての姿勢やマインドを養います。

Experiential Learning

体験を通して学ぶ4年間。

“Experiential Learning“

本学部の特徴の1つが「Experiential Learning」、つまり実践的な学びです。国内外でのインターンシップ、海外協定校が提供するサービス・ラーニングなど、実社会での体験学修を通して実践力を磨きます。これらの活動内容や学びをEポートフォリオで振り返り、卒業後のキャリア設計につなげていきます。

主な活動例

国内外でのインターンシップ /

サービス・ラーニング

地域密着型学修 /

ボランティア /

学生プロジェクト

学部独自の留学制度

グローバル

チャレンジ留学で

課題解決に取り組む。

グローバルチャレンジ留学は、海外協定大学での授業や地域活動などを通してグローバル社会の課題解決に取り組む1年間の留学プログラムです。原則1年間の留学で、留学前にテーマを設定し、海外協定大学での学修や課外活動などを活用して、実践的に課題解決に取り組みます。

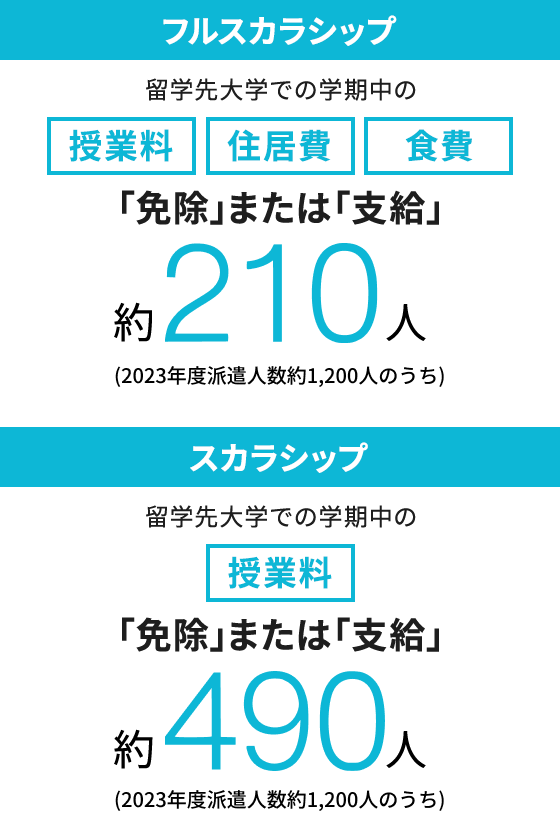

関西外大独自の「給付型」留学奨学金で留学にかかる自己負担金を大きく軽減できます。

※留学参加や留学奨学金受給には審査があります。

取り組み例

アメリカの大学で“Intercultural Conflict”

“AmericanHistory”などの授業を履修。

課外活動で移民児童の

学習支援ボランティアに取り組む。

オランダの大学で、“Business & Society”

“DigitalMarketing”などの授業を履修。

現地の日系企業でインターンシップに取り組む。

留学の流れ※原則、1年間。

- ・課題や目的の設定

・計画書の作成 - ・協定校での学び

・授業外のプロ

ジェクト活動など - ・活動の振り返り

・成果発表

その他の留学プログラム

グローバル・セメスター留学※

(留学期間:1学期間)

留学先国において語学力を向上させつつ、グローバル社会が抱える課題に関する授業内外の学びと取り組みを通して、課題解決能力を向上させるプログラムです。

グローバル・サマー留学※

(留学期間:1カ月間〜2カ月間)

夏季休暇中に、原則留学先大学が提供する特別プログラムに参加します。授業やプロジェクト、ボランティア活動などさまざまな活動を通して、コミュニケーション力やチームワーク力など、実践的なスキルを総合的に強化します。

※留学奨学金受給対象外のプログラムです。

ほかにも選択可能な2カ年以上の留学

本学科では、1年間のグローバルチャレンジ留学を推奨していますが、

希望者は2カ年以上の留学に申込みが可能です。

- 大学・大学院学位留学

(留学期間:3年間)本学の学士と、アメリカの大学の学士および修士の3つの学位が5年半で取得できる国内の大学では類をみないプログラム。

- 学位留学

(留学期間:2年間)計4年半で、本学と留学先大学の2つの学士が取得できるプログラム。

- 2カ国留学

(留学期間:2年間)言語、文化、社会背景の異なる2つの国で1年間ずつ留学し社会問題の解決に取り組む。

※2カ年以上の留学に参加する場合、グローバルチャレンジ留学には参加できません。

充実の留学費用サポート

フルスカラシップを受給して留学する場合

※上記費用はFall2023/Spring2024 Academic Yearの費用です。私費で留学する場合は、上記費用が自己負担となります。

※留学期間中も本学の授業料その他納付金の納入が必要です。 ※留学奨学金について詳しくはこちらをご覧ください。

Engage with the world

as a global thinker and leader

The College of Global Engagement is for those students who want to make a positive difference in the world and engage with their peers in solving some of the globe’s most significant challenges. Intensive English courses, daily interactions with international students in and outside of the classroom, study abroad opportunities, experiential learning, and a capstone project will give students the knowledge, skills, and passion to become active global thinkers and leaders.

国際共生学部 国際共生学科長

Linda Bohaker教授

Professor Bohaker obtained her M.A. L.D. from Tufts University and her M.A. from Washington University. She is a multi-disciplinary professor with 25 years of experience teaching business management and Japanese history to both Japanese and international students.

Experiential Learning実践型の学びと体験を。

関西外大の50年以上にわたる国際教育の実績と世界中に広がる学びの場を最大限活用し、

海外の学生たちと多様な文化や価値観を共有しながらともに学び、行動し、

「知識」と「実践力」を兼ね備えた人材の育成をめざします。

English for

Global Citizens

集中型プログラムで英語力と

国際共生に不可欠な知識や

基礎となるスキルを身に付ける。

国際共生学部の基盤となるのがアカデミック英語修得プログラム

「English for Global Citizens」です。

このプログラムは、グローバル社会でのキャリアを見据えた新たな発想で開発。

実践的かつコンテンツを重視して英語力を高めることから、

「語学力+知識+社会で求められるスキル」を同時に修得できるのが特徴です。

Feature #1 Intensive English |

英語を集中的に学ぶ1年次に週8回の授業で、英語力を集中的に高めます。授業はオールイングリッシュでのコミュニケーションとなります。2年次にはさらにcontent-basedの科目を「英語で」学び、知識に裏打ちされた高度な英語力の修得をめざします。

Feature #2 Academic English |

アカデミックな英語を学ぶ留学生との共学や留学に対して効果的な準備をするため、アカデミックな英語を学びます。英語のテキストを理解する方法や、海外の大学の教科書でよく使われる語彙、グローバルな課題をリサーチする方法、エッセイの書き方なども修得します。

Feature #3 Digital Literacy |

デジタルリテラシーを身に付けるICTを利用した専門的なプロジェクトを行えるよう、デジタル技術の基礎や情報保護について学んだ後、実際のソフトやオンラインプログラムを使ってデジタルコンテンツを制作。それを対面およびバーチャルな形態でプレゼンテーションします。

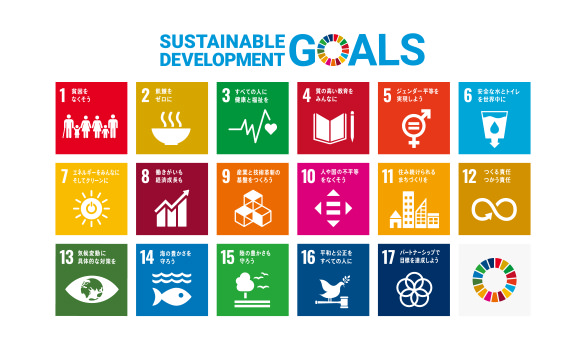

Feature #4 Global Issues |

グローバル社会の課題を学ぶSDGs、国連やNGOの取り組みを通して社会への貢献について学びます。これらの国際機関について文献や映像などを通して理解を深め、それをもとにプレゼンテーションやディベート・討論を行い、課題解決策を提案します。

Feature #5 Project-Based Learning |

課題解決型授業で学ぶ授業は課題解決型の手法を用いて、国際社会の課題への理解を深め、批判的思考力を強化します。SDGsに関するPodcastの制作や、クラウドファンディングなどを実践しながら、課題解決方法を模索します。

Feature #6 Content-Based Learning |

内容重視型授業で学ぶエッセイや小説を読み議論することで知識を深めつつ、コミュニケーション能力を高めます。2年次には、人権問題、民族間紛争やジェンダーに関わる課題などのコンテンツを学びます。これらの課題を自分ごととして捉え、考察を深めるのが狙いです。

Foundation for

Global Engagement

自己と向き合い国際共生における

自らの役割を発見する。

国際共生への入り口となる科目で、

歴史や宗教などに焦点を当てながら個の探求を通して

グローバル社会における自らの役割を発見します。

授業内容

Constitution's Impact on State Governance in the World世界の課題に対して、どのような立場でどのように貢献したいかを考えます。

Turning Points in Japanese History日本社会に大きな変化をもたらした歴史的な出来事を取り上げ、その時代の経済、社会、政治、イデオロギーなど、さまざまな観点で分析し、変化をもたらした要因を探ります。さらに、社会に変化を起こす上で必要な要素について考えます。

Pilgrimage: Journeys in Search of Meaning人間の精神表現の一つである、聖地に赴く「巡礼」に焦点を当て、巡礼が伝統的な宗教の枠組みを超えてどのように日本社会・経済や文化に影響をもたらしてきたかについて学びます。

Global Studies

海外留学生と共学。

3つの学問分野から

グローバル社会の課題を探究する。

科目例

Humanities私たち「人間」の心や行動、生活で起こることについて様々な観点で探究する。

- History of Asia

アジア社会間の相互作用やアジア地域の歴史を「グローバリゼーション」が与えた影響を通して理解します。 - Intercultural Communication

交流における認識、行動、価値観、文化的パターンに焦点を当て学び、実践的なコミュニケーション能力を身に付けます。 - Religion and Philosophy

日本における代表的な宗教表現を理解し、宗教の解釈に対するさまざまなアプローチについて学修します。

Social Science社会と私たち個人の関係について探究する。

- Survey in Sociology

社会理論や実証研究の基礎を学び、「社会学的想像力」を身に付けることをめざします。 - Global Diplomacy and Asia

国家間の主な外交戦略を分析し、国際的な意思決定の側面や、国際関係に歴史が与える影響について分析します。 - Sustainable Development

国際連合が打ち出したSDGsの仕組みや取り組み事例など、持続可能な社会を実現するために必要な知識を身に付けます。

Business & Economics企業活動の原理や仕組み、経済的な観点から私たちのより良い暮らしを探究する。

- Global Economics

国際経済学の基礎知識を身に付け、国際貿易とお金の関係について学修します。 - International Business

国際ビジネスの基礎を理解し、事例研究を通して国際的なビジネスを行う上での戦略や経済的側面を探究します。 - Global Leadership

グローバル社会をけん引するリーダーになるために、理論分析やアクティビティを通して、効果的なリーダーシップの修得をめざします。

Capstone

4年間の学びの集大成を

グループで「カタチ」にする。

本学部の授業や留学などを通して身に付けてきた

知識や能力、多角的な視点をプロジェクトに反映させ、

4年間の学修成果の振り返りを行います。

留学生とのグループプロジェクト

プロジェクトは留学生を含むグループで行い、それぞれの意見やアイデアを持ちよりながら問題解決の糸口を探ります。留学生との共同作業を通して、チームワークやリーダーシップなどのスキルも磨きます。

社会問題の解決に取り組む

設定したテーマについて、3つの学問分野の視点からアプローチし、問題の分析や解決方法について考え発表します。

Life-long Learning

新たな挑戦の始まり。

国際共生学部での学びと実践を通して身に付けてほしいこと。それは、どのようなキャリアを選択しても、生涯にわたって「学び」続けるという姿勢。そして、生涯にわたってグローバル社会との関わりを持ちながら、自らが置かれた立場でできることを実践するということです。つまり、本学部の卒業は、ゴールではなく、世界というフィールドでの新たな「挑戦」の始まりを意味します。この学部での学びを通して出会った世界中の仲間との「つながり」。その「つながり」を通して、世界に働きかければ、より明るい未来を創り出すことができるのではないでしょうか。

国連が提唱するSDGs「持続可能な開発目標」では、17のゴール・169のターゲットを通して、「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざしています。これらの目標が達成できるかどうかは、社会を構成するメンバー一人ひとりが、社会の課題をどれだけ自分事として捉え、改善に向けて行動を起こすか否かということにかかっています。国際共生学部ではこうした取り組みを持続する人たちの輪が少しでも広がり、持続可能な社会実現の一助になることをめざしています。

想定する卒業後の進路

グローバル企業、国際機関、NGO、NPO、国際公務員 など

Academic Calendar

2年次以降は、海外の学年暦に準じで授業を行います。

横にスクロールしてご覧ください。

Special Features

Project-Based Learning

授業外でも入学直後から自主的にプロジェクトを計画・実践することが奨励されています。外国人留学生のメンターから指導を受けることもできます。

Content-based Learning

学修する言語そのものではなく、教材の内容(コンテント)を学ぶことを中心においた教授法で、語学力のほか、知識力や批判的思考力などの向上もめざします。国際共生学部ではSDGsや国連、NGOの取り組みを題材に社会への貢献についても学修します。

留学生との共学

多様な文化背景を持つ留学生との協働を通して、より高度な英語実践力のほか、異文化理解力や課題解決力、チームワークといったグローバル市民として必要なスキルを養います。

Message from Alumni世界を相手に仕事する。

あらゆる場で「多様性」が重視されるようになった現在、

関西外大の卒業生たちの多くがグローバル企業、国際機関等で活躍しています。

国際共生学部で得られる経験と学びが、これからの世界にどう役立つか、

3人の卒業生の方々に語っていただきました。