マイク・エスゲラ先生(外国語学部)による、春休み限定の特別オンライン・ワークショップ。

2021年に続く第2弾として開催され、メンターとして参加する留学生との4週間にわたる交流を通し、論理的思考力、総合的な英語力の向上、英語での情報収集力を磨きました。

この記事では同イベントの概要をはじめ、参加学生や担当教員のインタビューを掲載しています。

春休み限定「ディベート入門ワークショップ」

2021年の春休みに実施したディベート入門ワークショップが好評となり、再び参加したいとの学生の声があがったことをきっかけに、マイク・エスゲラ先生の「ディベート入門ワークショップ」が今年(2022年)も開催されました。

高校時代にディベートに触れる機会がなかった新入生をはじめ、12名の外大生、4名のASP学生(留学生)が参加。

事前に調査した共通のディベート・トピック(例えば「J-POPとK-POPはどちらが優れているか」など)に基づいてワークショップが行われました。

なお、マイク・エスゲラ先生は、昨年度までハンバー大学(カナダ)の教員として本学のSuper IES プログラムを担当し、本年(2022)より関西外国語大学 外国語学部の所属となりました。

「ディベート入門ワークショップ」イベント概要

- 主催:本学主催

- 参加:関西外国語大学の学生(12名)

- 期間:2022年2月21日~3月17日 毎週月・木 19~20時

- 内容

マイク・エスゲラ先生(外国語学部)による、春休み限定の特別オンライン・ワークショップ。昨年に続く第2弾。メンターとして参加する留学生との4週間(週2回、計8回)に渡る交流を通し、論理的思考力、総合的な英語力の向上、英語での情報収集力を磨く。

最終発表(最終日3/17)では、4チームが2つに分かれ、それぞれのテーマでディベートを実施。

イベントには、12名の外大生のほか、

関西外国語大学留学生別科(ASP=Asian Studies Program)で学ぶ4名の留学生がメンターとして参加しました。

ディベートについて基礎から実践的に学ぶ

外大生3名+留学生1名(メンター)が一つのチームになり活動。

マイク先生からは、以下の内容でご指導いただきました。

- ディベートの進め方

- どのように資料を調べるか

- 論理の立て方(Logos, Ethos, Pathos)

- 説得力のあるスピーチの要件

- 反論に対する対策

- 練習

また成果や課題点としては、言語やコミュニケーションスキルの向上に加え、以下の点が挙げられました。

これらを踏まえて学びを深めていき、最終発表会ではチームに分かれ、

- 東京と大阪のうち外国人にとってより住みやすい場所は

- オンライン教育と対面教育のうち、どちらがよいのか

といったテーマでディベートを行いました。

参加学生の声

以下の参加者の声を抜粋します。

(イベント終了後に、担当教員のマイク先生へ送られたメッセージから引用しています)

あなたは私が今まで出会った中で最高の先生の一人です。あなたのクラスはいつもエネルギーと喜びで満ちていました!

本当にありがとうございました。またこのようなイベントでお会いできることを楽しみにしています! 授業はとてもすばらしく、またマイク先生の授業を受けたいです。

このディベートワークショップで、新しい英語のスキルやフレーズを学ぶことができました。また、留学生と交流し、ディベートをする良い機会にもなりました。

今後、ディベートをする機会があれば、このワークショップで学んだフレーズや単語を使いたいと思います。

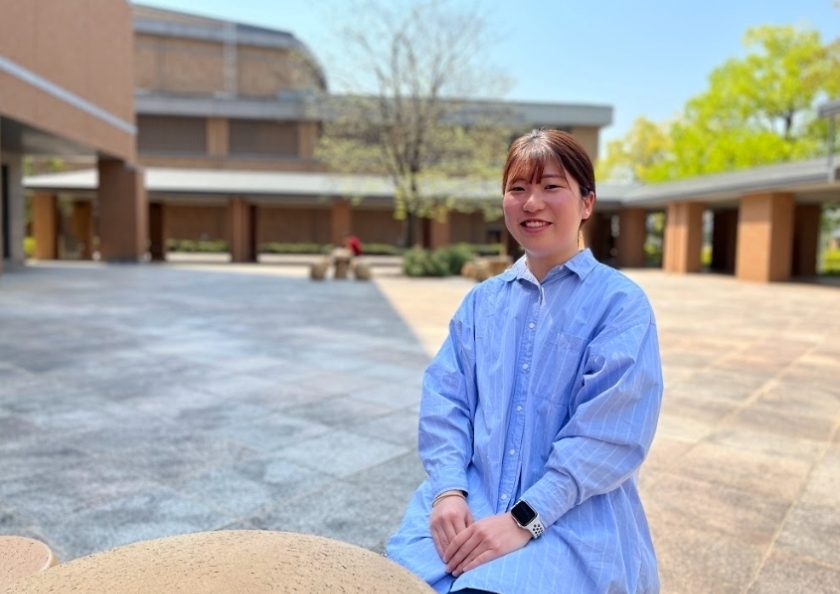

上記の一言コメントのほか、記事では参加者を代表して、英語キャリア学科 3年の川上千尋さんにインタビューしました。

ディベート入門ワークショップ・参加者インタビュー

川上 千尋(カワカミ チヒロ)さん

- 英語キャリア学部 英語キャリア学科 3年

- 姫路市立琴丘高校出身

小学校3年から中学校1年までをシンガポールで過ごし、現地のインターナショナルスクールに通っていたという川上さん。

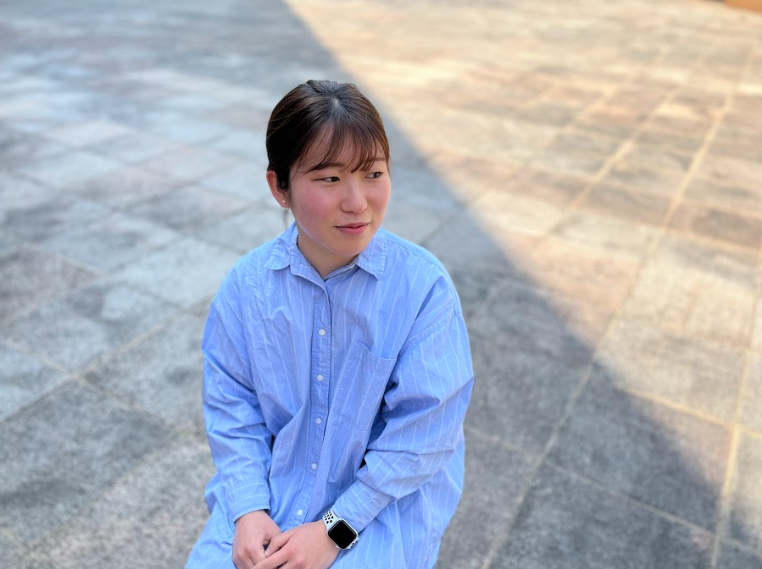

帰国後は英語を使う機会に恵まれず、スピーキングを中心にどんどん英語力は落ちていった。

英語キャリア学科に入り、Super IES プログラムで毎日のように英語に触れるなかで徐々に感覚を取り戻していったが、冬休み、春休みの長期休暇でインターバルができることで、また語学力が落ちるのを心配し、

何かできることがあれば、と取り組んだのがオンラインでの交流プログラムだった。

最初はギャザータウンを使って開催されたプログラムに参加。そちらが3月上旬で終わるので、続けて参加できるものを探しているときに見つけたのが、マイク先生の「ディベート入門ワークショップ」でした。

――イベントの中身もさることながら、まずは英語でのコミュニケーションができる場が貴重だったわけですね。

はい。もちろん、イベントの中身自体にも関心がありました。2年の秋学期にSuper IES プログラムのクラスで「1対1のスピーキングテスト」を経験したこともあり、より深くディベートについて学べるのを楽しみにしていました。

――プログラムの具体的な中身について教えてください。

毎回、最初の20分はディベートのやり方の学習に当てられ、以降はZoomのブレイクアウトルームに4人1組で入り、ディベートの練習問題に取り組んだり、巡回するマイク先生からその時々に個別にアドバイスをもらったり、ということを繰り返しました。

イベント後半からは最終日のディベートに向け、4人1組のチーム(うち1人は留学生)でミーティングを行い、

テーマについてのリサーチや資料作り、発表の練習などに取り組みました。

与えられたテーマが「東京と大阪のうち外国人にとって、どちらが住みやすいか」というもので、私たちのグループは「東京」を推奨することになりました。

東京と大阪のうち外国人にとってより住みやすい場所は?

最終日のディベートでは、各チームがテーマに基づき「for or against」(賛成か反対か)に分かれ、それぞれの発表を行います。

その後、相手の発表を踏まえた上で、それぞれのチームが反論をブレイクアウトルームで考え、最後に再度意見を述べ合います。

サステナビリティ(持続可能性)がテーマになっていたので、関東推しの川上さんのチームは、

- 都心(首都)ならではの利便性

- 東京周辺の都市は、子どもを持つ親へのサポートが手厚い(子育てしやすい)

といった意見を投げかけました。

発表自体は事前に準備をするので特別難しいことはなかったのですが、相手の意見に対する反論を考える時間は数分しかなったので、その点が大変でした。

――相手の意見を受けての反証なので、当日、その場になってみないとわからりませんもんね。ちなみに、どういった意見をぶつけたのですか?

関西を推す相手チームが、歴史的な建造物なども多いってことをPRしていたので、「確かにそうだけど、それは住みやすいってことにつながるのか」と反論しました。

相談した留学生(中国人)の方も同意見だったので、チームの意見として相手に投げかけました。

――今回、本格的にディベートについて体験したわけですが、新しい気づきはありましたか?

例えば、「スクリプトを読まない」、つまり資料を見ながら発表しないということは何度も指導されましたが、

それは「主張をする際に気持ちを込めて伝える」ということにもつながり、主義・主張を伝えるには棒読みではなく、表情やアクションも含め、しっかりと思いを込めて発言することの大切さを学べました。

イベントに参加してみての感想

――今回のプログラムに参加してみての感想をお聞かせください。

まず最初に、担当教員のマイク先生がとても優しく、フランクで、参加者全員が話しやすい雰囲気をつくってくださっていました。

「話をしている人以外はミュート」といったルールもなく、言いたいことがあったときなどにすぐに発言できる環境がありました。

――そうした中でコミュニケーションを重ね、自然と英語力も磨かれたわけですね。

はい。留学生に、「日本人だと思わなかった」「どうしてこんなに英語を話せるようになったの」とか言ってもらえて、自信もつきました。

――同じチームの人に限らず、参加者は皆さん仲が良かった感じなんですね。

授業が終わったあとも多くの人が残って、自由に交流していました。例えばアプリを使って、一人のメンバーが絵を描き、他のメンバーがそれが何なのかを当てるゲームなどにも取り組みました。

そうした活動を通じて、より打ち解けることができ、授業中も発言しやすいという「いい循環」ができていたように思います。

――最後に、川上さんの今後の目標について教えてください。

中学校の英語の先生をめざし、教職課程を履修しています。一方で一般企業にも興味があり、残りの学生生活の中で進むべき道を探っていければと考えています。

また、気軽に留学生たちと交流できるので、今後もオンラインイベントには積極的に参加していきたいですね。

担当教員マイク先生からのメッセージ

――関西外大生と留学生の交流はスムーズにいきましたか?

例えば、アプリを使ってゲームを楽しみながら交流を深めるなど、授業が終わったあとも多くの学生が残り、自由に交流していました。「春休みに英語の練習をしたい」「留学生と話したい」という理由で参加した人がほとんどだったので、皆さん積極的にコミュニケーションをとっていたと思います。

――プログラムを実施する際に気を配ったポイントは?

各ワークショップで、関西外大生がZoomで留学生と一緒に作業したり、会話をしたりする時間を多く取れるように工夫しました。

――今回のワークショップでは外大生3人に対して、留学生1人のメンターが参加しました。

留学生のメンターは、関西外大生が欧米式のコミュニケーションで自分の意見を主張し、発信するのをサポートしてくれました。

今回のプログラムでの交流を通じて、関西外大生たちは「留学も再開され、今年は留学生と直接会うことができるので楽しみ!」と期待感も高まったようで、皆さんワクワクしていました。

――約1カ月間のワークショップでしたが、参加学生のディベートのスキルは向上しましたか?

最終的なディベートのプレゼンテーションはどれも効果的で、よくできていたと思います。各チームのレベルも均衡しており、ディベートの得点は非常に僅差でした。

――最後に一言メッセージをお願いします。

個人的には、春休みに何か具体的で役に立つことを教えることができ、うれしかったです。

また、今年はより多くの留学生が参加したことで、私を含め全員が本当にユニークで実りのある経験をすることができました。

さいごに

昨春に続き、今年も大好評だったマイク・エスゲラ先生による「春休み限定の特別オンライン・ワークショップ」。

ディベートの学習によって得られる、

- リサーチ力

- 論的思考

- 英語力

- コミュニケーション能力

などは、学生はもちろん、社会人になって以降も必須のスキルです。

その基礎を実践を通して学ぶとともに、留学生との交流も自然と深められ、同イベントの参加学生からも高い満足度が得られました。

関西外大では、2022年春に本格的に留学を再開させましたが、引き続きオンラインでの国際交流プログラムにも力を入れていく予定です。

ご期待ください!