10月29日(金)、30日(土)に関西外大の中宮キャンパスで開催された「外大祭2022」。

オンライン開催だった2020年、オンラインとリアルのハイブリッド開催だった2021年を経て、3年ぶりのフルバージョン(一般の方の来場や飲食模擬店がOK)での開催が実現しました。

テーマは「Smile festival~ It’s time to be reborn~」。

定番の円形ステージでのダンスパフォーマンスや、学生広場でのKGU SONICのライブパフォーマンス、そして学生たちによる模擬店などが行われ、大いに盛り上がりました。

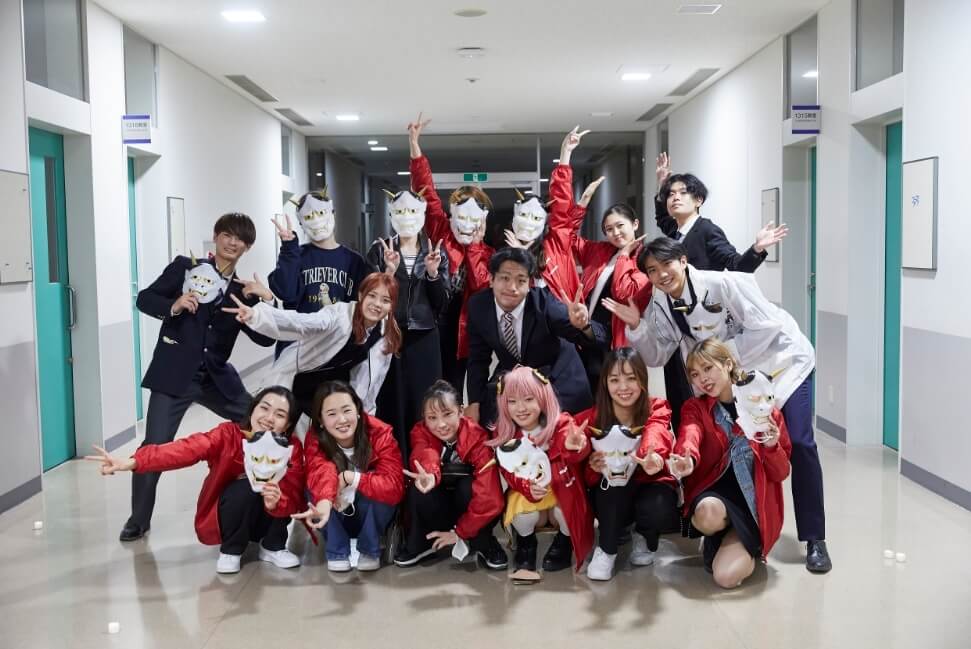

そして、教室棟を用いた各種ゲーム、イベントなども開催され、その中のひとつが迫りくる鬼から逃げる「魑魅魍魎」という体験型のアトラクションです。

関西外大の外大祭2022で大人気だった「魑魅魍魎」

外大祭が行われた2日間、11:00~16:00の時間帯に開催された「魑魅魍魎」。

13時過ぎには整理券が売り切れになるほどの人気を博し、受付があった1号館3階には行列ができていました。

ここでは概要と、体験レポートをお届けします。

魑魅魍魎(ちみもうりょう)の概要

魑魅魍魎 ~得たいの知れない恐怖から逃れよ~

Japanese haunted house

上がイベントの正式タイトルで、以下が告知の紹介文です。

2022年秋、関西外大では鬼となってしまった学生たちが1号館3階を占領してしまった…

彼らの呪いを解くために、制限時間内にできるだけ多くのお札を集めよ!

ただしお礼の周りの鬼には気をつけろ…

以下、レポートです。

お札を集めに各部屋を回る

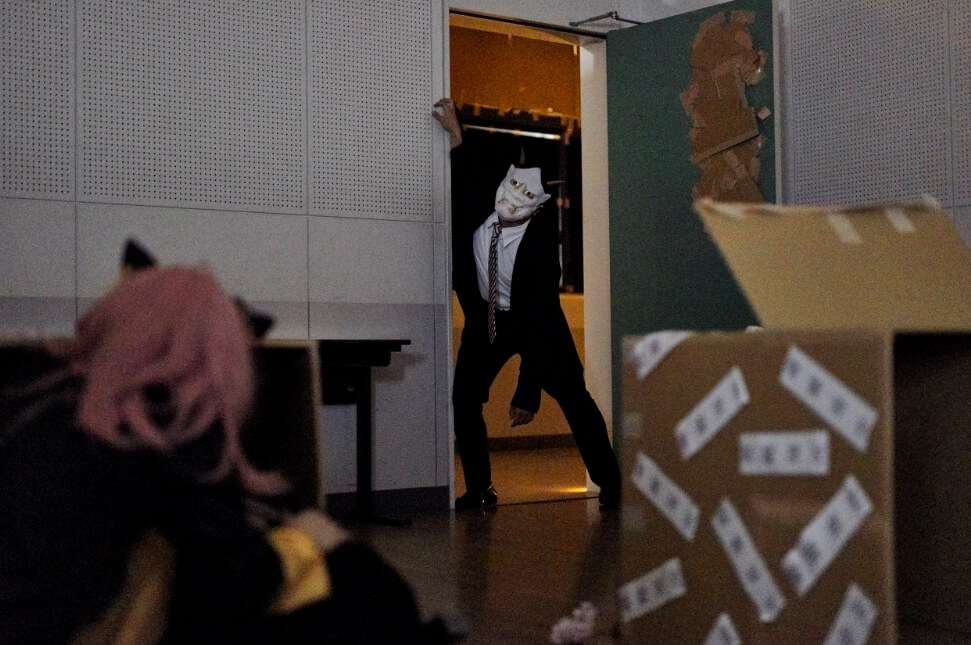

まずは1つ目の部屋に入ります。

実際の部屋は真っ暗で、上の写真は撮影をする関係で照明を使っています。

で、最初の案内にあったように、部屋に置かれているお札を参加者が探します。

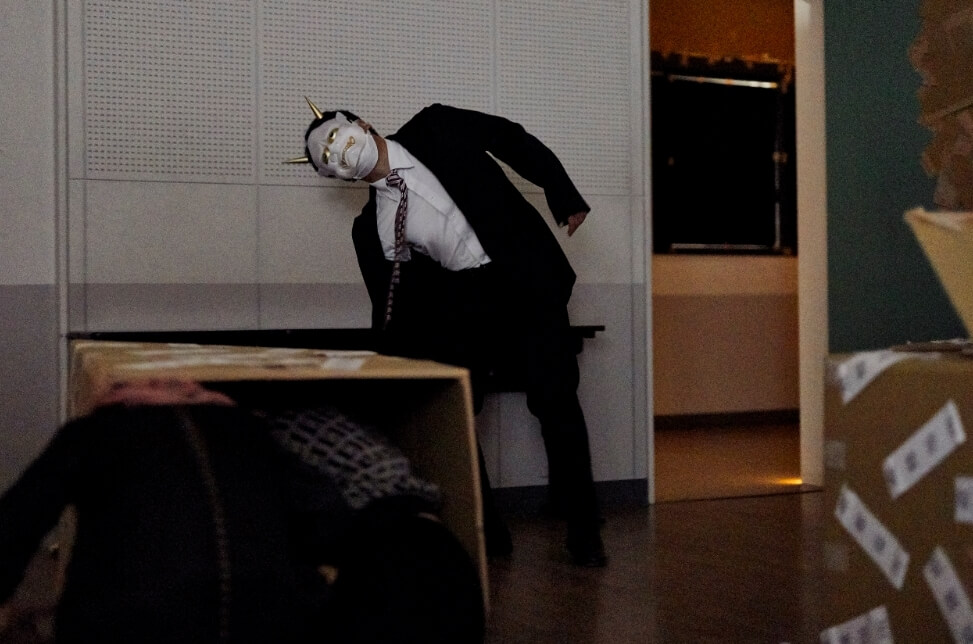

すると、そこへ、突然、鬼が現れます!

見つからないように隠れ、鬼が出ていくのを待ちます。

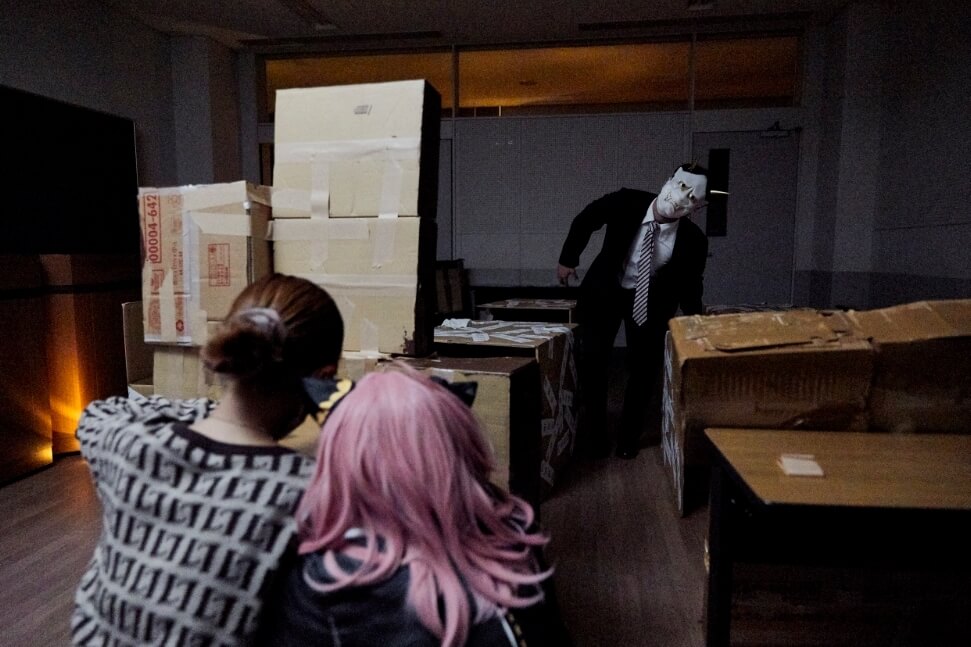

鬼がいなくなった後、隣の部屋に足を運び、一部屋めと同じようにお札を探します。

すると、また別の鬼がやってくる!

今度も見つからないように、棚などの下に身を潜めます。

上でも書きましたが、実際の部屋はもっと真っ暗で、鬼が来たときはなかなか怖い感じです。

鬼の呪いを解くために最後の部屋へ

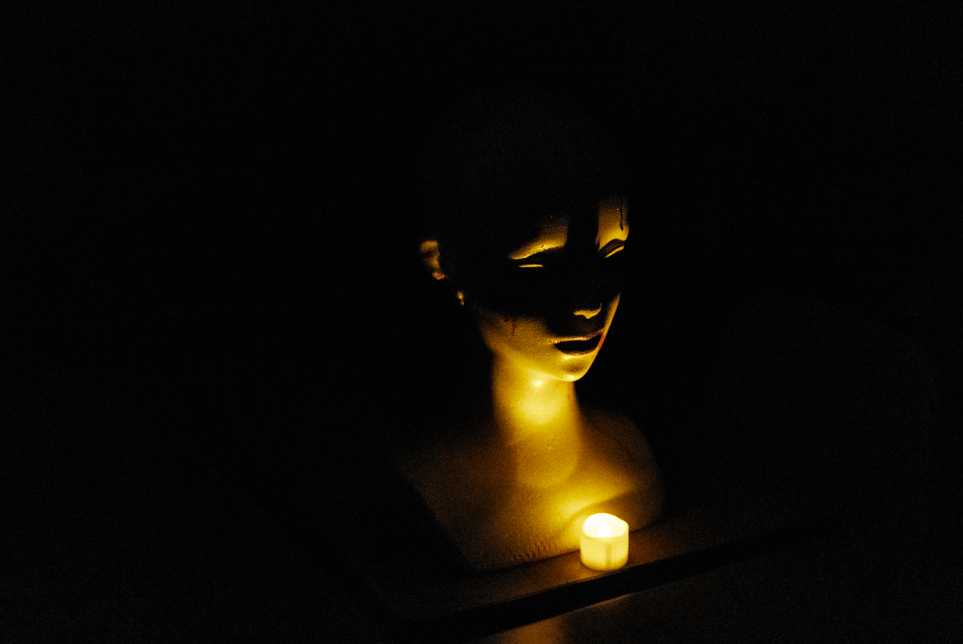

そして、各部屋でお札を集めた持って、参加者たちは最後の部屋へ。

中に入ると祭壇があり、そこに集めたお札を投げ入れます。

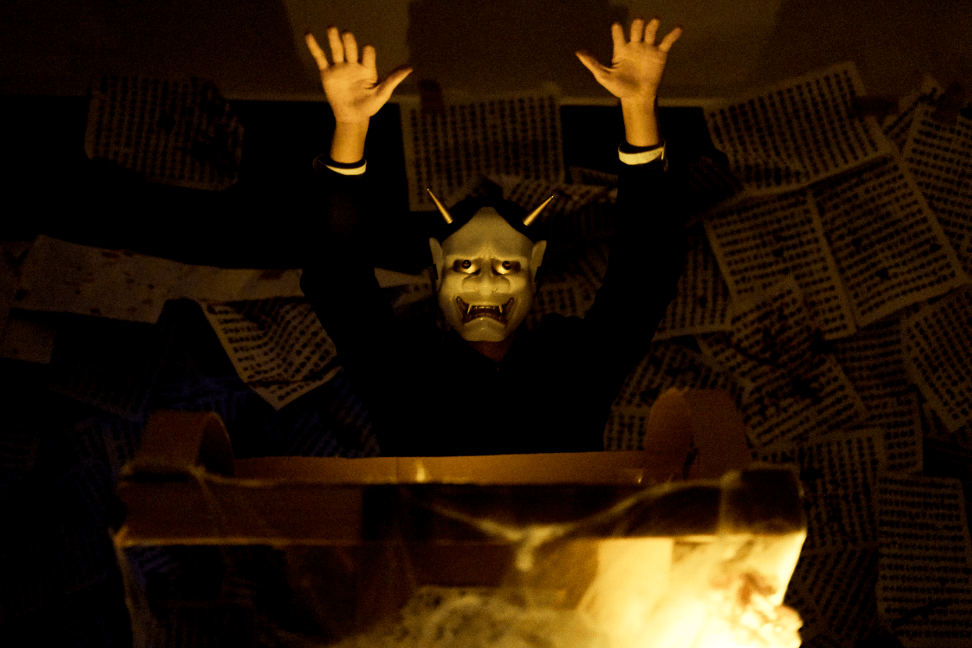

と、その瞬間、祭壇の中から突然、鬼が出てきます!

普通にびっくりします。

怖ッてなって、逃げるように部屋を飛び出します。

そこで一安心と思って、胸をなでおろそうかと思ったら、その間もなくというか

部屋を出ると外に鬼が待っていて、追いかけてきます。

めちゃ怖い。

これで終わりと安心したところで、急に追いかけられるから、参加者は反射的にわーっとなって、入口方向に向かって逃げます。

そして幕から飛び出して、なんとか生還。

そこでアトラクションが終了となります。

イベントを企画・運営した学生たちのインタビュー

関西外大には以下の4つの学生団体があり、

- 学友会本部

- 体育会本部

- 文化会本部

- 学生会本部

外大祭全体は学友会が担当し、総務や広報などの各部門を4つの団体が合同で企画・運営する。

今年(2022)は一般学生の応募が例年より多く、「現場のスタッフが確保できるので、これならイベントを1つ増やすことができることができるかも」となって、開催されたのが「魑魅魍魎」だった。

そして、学友会からの依頼を受け、同イベントを取り仕切ったのが文化会の金子くんと丸田さんだった。

8月に急きょ新しいイベントを作ることが決まり、他のイベントに比べると役員の数が少なくて大変だったんですけど、学友会をはじめ、他の学生団体の役員や、多くの実活生に支えられ、無事に開催することができました。

人手不足に関しては、規模を縮小させることで対応。それでもマンパワーは足りていませんでしたが、みんなで協力しながら2日間を乗り切り、大変だった分だけやりがいも大きなものになりました。

イベントのこだわり

3年振りのフルバージョンでの外大祭となり、イベントを企画するうえで以下のようなことを意識した。

- テーマに「Smile festival~ It’s time to be reborn~」とあるように、多くの学生に外大祭に戻ってきてもらい、楽しんでもらいたい

- 留学生も戻ってきたので、「鬼」など日本独自の文化を取り入れ、興味を持ってもらう

- リアルに怖がってもらう仕組みづくり

お化け屋敷という枠組みは早い段階で決まり、中身を考える際に「日本の文化的な側面を取り入れる」という視点のもと、鬼をメインで出す企画が固まった。

リアルな怖さの追求に関しては、アトラクションが終わったと思った後、部屋を出た直後に新たな鬼が追いかけてくるという展開が参加者の意表を突き、大きな驚きを与えたようだ。

(小さな子どもが泣きじゃくったり、留学生も驚きながら、楽しんだり)

というわけで、次の段落で、以下の運営に携わった学生たちの声をお届けします。

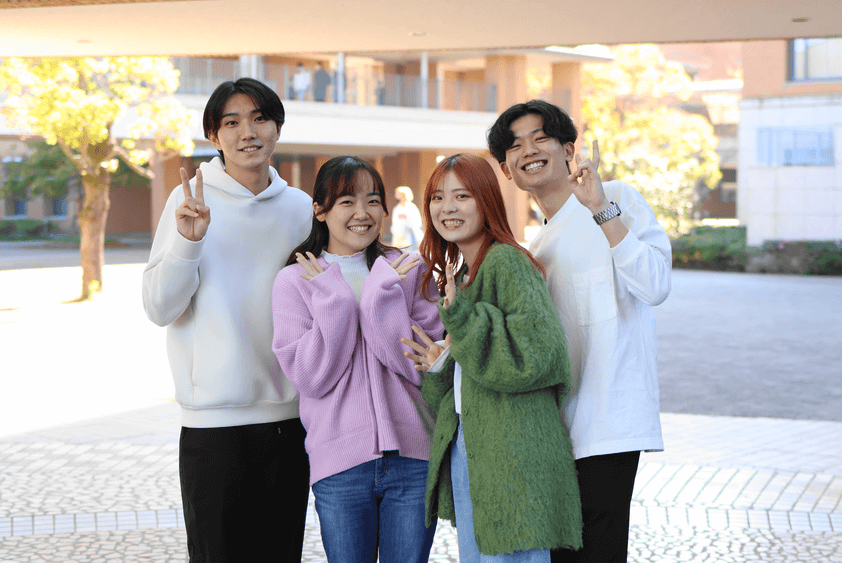

- 金子 雅治くん(英語キャリア学部 英語キャリア学科3年)

- 丸田 里桜さん(外国語学部 英米語学科4年)

- 野口 一朗くん(外国語学部 スペイン語学科3年)

- 増澤 枝里さん(外国語学部 英米語学科2年)

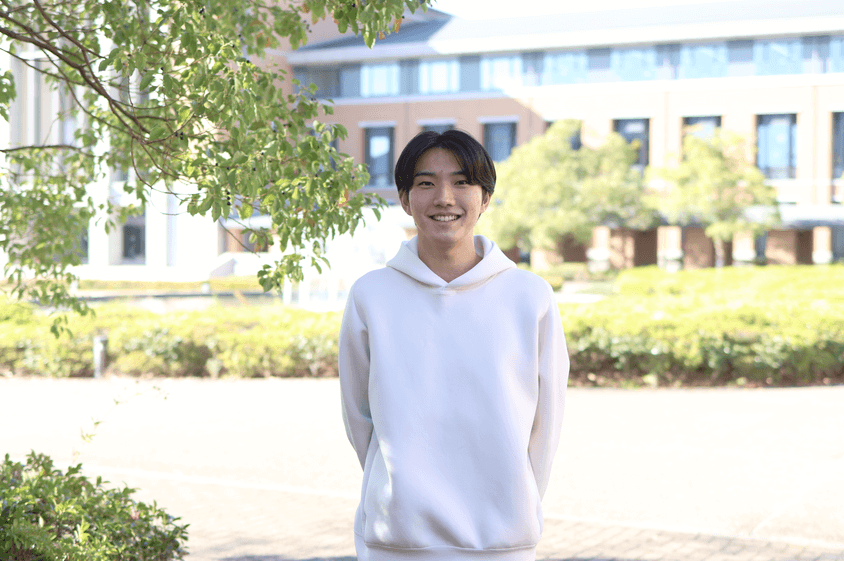

金子雅治くん(文化会本部)

――今回のイベントで、取り組んだこと(役割)について教えてください。

「魑魅魍魎」イベントの企画リーダーを担当。イベントの企画、立案、内装デザインなどイベントに関わる全般を広く指揮させていただきました。

同時に実行委員への仕事の割り振り、当日のシフト作成もなども担当しました。

――活動を通して、自分なりに工夫した点やこだわったところがあれば教えてください。

自分たちのイベントを通して、参加者同士の交流が深めるとともに、イベントを体験してくれた留学生に、外大や日本により興味を持ってもらうという2つの目的を掲げました。

2つの目的を設定した背景は以下の通り。

参加者同士の交流がを深める

クラブ・サークルなどに所属していない限り、外大生同士の交流が乏しい。特に2020年入学の現3年生は入学時期にコロナによる行動制限などで、入学式、必修の授業、サークル、部活勧誘などがなかったため、学業以外の大学生活を充実させたくてもできなかったという方がたくさんいる。そんな3年生や他の外大生のために交流のきっかけを増やしたいという思いがあった。

留学生に日本のホラーの文化に触れてほしい

日本のホラーは民族学的な要素が多く、日本の食文化や神社について興味を持っている留学生たちの、より深い学びのきっかけになればという思いから、鬼などの日本のホラー要素をお化け屋敷に組み込んだ。

――やりがいや喜びを感じた瞬間は?

文化会本部で共に代表を務めた丸田さんと、実活生のみんなが積極的に「どうしたらイベントが楽しくなるのか」を考え協力してくれたことです。

初日のお客さんの反応を見て、出演者(鬼役)や受付担当の実活生たちが自発的に改善点を話し合い、その結果として参加者のリアクションもよくなり、参加人数も2日目は1.5倍ほど受付することができました。

――お客さんの反応はいかがでしたか?

「怖かったけど、楽しかった!」「来年もこのイベントに参加したい!」というお声を多数いただいただきました。

参加いただいた方の声はもちろん、他の役員や実活生のみんなに「楽しかった」「やりがいを感じた」「来年もこのイベントの実行委員をこのメンバーでやりたい!」と言ってもらえたことがうれしかったです。

丸田里桜さん(文化会本部)

――今回のイベントで、取り組んだこと(役割)について教えてください。

準備期間は「魑魅魍魎」の企画の手伝いと、内装を考えました。教室内の備品を生かしながら、部室や図書館、事故現場、神社をイメージした部屋を考案したのがポイントです。

当日は、受付の指示をしたり、ゲーム中の案内役、お札を回収して設置する役割などを担当。予想以上に「待ち時間」が出てしまい、現場での待機時間を減らせるよう、電話呼び出し式にしたりするなど臨機応変に対応しました。

――やりがいや喜びを感じた瞬間は?

何より参加者が大声を上げて飛び出てくる姿を見ることができたのが、うれしかったです! 長時間並んでもらったお客さんに楽しんでもらえたときは、ご迷惑をかけただけに、余計にうれしかったですね。

案内役・お札の回収役を担当したときは、お客様が驚いて出ていった後、実活生のみんなと「ナイスー‼」とか「今のめっちゃ良かった‼」と声を掛け合っている瞬間に、やりがいを感じていました。

――外大祭や「魑魅魍魎」に対する思いなど、自由にメッセージをお願いします。

外大祭のイベントは学友会が主催しますが、「魑魅魍魎」は唯一文化会が担当していたので、「他のイベントに負けたくない」「絶対に大成功させたい」という気持ちが強かったです。

当日は、想像を超える数のお客様が来てくれてとてもうれしかったです。大成功できたのは、何よりも毎晩夜遅くまで企画案を練ったり、物語を考えてくれたり、シフトを調整してくれたりしたリーダーの金子くんと、運営中「もっとこうした方が怖いです」「ここではこう案内したほうが緊張感があります」など積極的に意見をくれて、より良いものにしてくれた実活生たちのおかげだと思います。

――運営側としても大きな手ごたえがあった感じだったんですね。

そうですね。成功に導いてくれた周りのみんなに感謝しています。初めは、人と関わるのが苦手で、向いてないなと思っていましたが、他の実行委員のみんなが気さくに話しかけてくれて、私にはない意見や考えを共有してくれる彼らには準備期間も当日も救われっぱなしでした。

支えてくれた文化会本部のみんなや、学友4会の方々に感謝でいっぱいです。大学生活最後の外大祭を「魑魅魍魎」で過ごせたことが、私の最高の思い出になりました。

野口一朗くん(一般学生=実活生)

――今回のイベントで、取り組んだこと(役割)について教えてください。

私は主にリーダー2人の補佐係のような立場で、実活生の意見をまとめたり指示を出したりしていました。

学園祭当日は、お化け屋敷のお化け係(鬼役)に取り組み、より良い驚かし方を常に模索し、実践しました。

――自分なりに工夫した点やこだわったところがあれば教えてください。

学年や親しいかどうかに関係なく、誰でも平等に話を聞くことを意識しました。

実活生の中には毎回長時間出席している人もいれば、短時間だけ来る人もいます。どうしても親しい人に頼りがちですが、チームとして1つのイベントを運営していく中で、みんな平等に意見を取り入れることにこだわりました。

――やってみて苦労した点や、それを乗り越えた方法について教えてください。

お化け側は「来てくれたお客様をしっかり驚かしたい」、受付側は「1組あたりの進行にかかる時間を短縮することで回転率を上げたい」という対立した意見が出ました。

そこで、進行をスムーズに進めるためにエリア内に案内人を設置し、お化けが出て欲しいタイミングで合図をするという仕様に変更。案内人はお客様を一番近い場所で見ているため、驚かすのに最適なタイミングがわかり、またお客様も次に何をしたら良いのかわかるので進行がスムーズにいきました。

――やりがいや喜びを感じた瞬間は?

「魑魅魍魎」を終えたお客様が、「楽しかった〜」や「意外と怖かったね!」と言ってくれているのを聞いたときです。

リーダーの金子くん、丸田さんはじめ、とても優しいメンバーばかりで、周りの環境に恵まれ、とてもたのしく活動に取り組めました。

増澤 枝里さん(学友会本部)

――今回のイベントで、取り組んだこと(役割)について教えてください。

2022年度外大祭実行委員会企画セクションヘッドとして、外大祭で催された5つのイベントの統括の役割担い、「魑魅魍魎」はその中の一つのイベントとなります。

企画セクションヘッドとしては、準備開始から企画セクション担当役員の方々や、ほかのセクションの役員との信頼関係構築に重点を置いていました。また、秋学期開始と同時に始まった日々の実行委員活動に関しては、役員と一般学生から応募してきてくださった実活生が心から楽しむことのできる雰囲気づくりを心がけていました。

――企画や運営をしてく中で、難しいなと思ったところや苦労した点は?

企画セクションヘッドとして活動する際に、現実と理想のギャップに悩まされることが多くありました。

学内のルールや自分たちのキャパシティ、運用可能人数や経費など、さまざまのことを同時並行で考慮しながら企画を組み立てていかなくてはならないため、自分たちのできる「最大限」を利用して、参加者のニーズに沿った企画を作り上げることに苦労しました。

――1つ上の質問の「苦労した点」を乗り越えるために意識したことは?

私はできるだけ多くの役員の方々の意見を積極的に聞き、できるだけ多くの人の意見を取り入れたうえで何が最善策なのかを決定するようにしていました。

また、「自分たちは何を目的として、外大祭イベントの企画をしているのか」の本来の目的を見失わないように心がけていました。

――やりがいや喜びを感じた瞬間は?

企画イベントの宣伝段階で、友人から「面白そう、参加したい」などの声を聞き、外大祭終了後には「楽しかった」といった言葉をもらえたときに、「がんばってきてよかった」と感じました。

また、一番のやりがいを感じた瞬間は、外大祭終了後に役員の方々から「枝里ちゃんが企画セクションヘッドでよかった」と言っていただくとともに、実活生の方々から「最高の思い出を作れた」との声を聴くことができたときです。

――外大祭や「魑魅魍魎」に対する思いなど、自由にメッセージをお願いします。

依然コロナ禍ではあるものの、飲食模擬店が再開され、一般の方の来場が可能になったということで、コロナ禍以前の外大祭が戻ってきたといってもいいのではないかなと思います。

企画セクションのヘッドとしては、「魑魅魍魎」をはじめとする企画イベントの数々が、今年の外大祭を盛り上げる一要因となってくれていたら、とてもうれしいです。

さいごに

3年ぶりのフルバージョンで開催された外大祭2022。

この記事では、体験型アトラクション形式で開催された「魑魅魍魎」を取り上げ、イベントを企画・運営した学生たちの声をお届けしました。

お客さんからも、実行委員会からも、

- 「またやってほしい」

- 「来年も参加したい!」

といった声が多数聞かれ、大好評を博した同イベント。

来年も行われるかどうかは今のところわかりませんが、開催された場合はぜひ参加してみてください!