RESEARCH 教員・研究レポート

英語国際学部の佐古和枝教授(考古学)が、子どもたちと大阪府八尾市の古墳や歴史施設を巡りました

英語国際学部の佐古和枝教授(考古学)が3月30日、小学生の子どもたちとともに、八尾市立歴史民俗資料館(大阪府)や愛宕塚古墳、八尾市立しおんじやま古墳学習館を訪れ、考古学の魅力を紹介しました。

佐古教授が副所長を務める「kid’s考古学研究所」が主催する「第2回kid’s考古学 遺跡へGO!」の学習会で、この日は、関西をはじめ東京都や岐阜県などから、小学2年生~中学3年生までの児童・生徒11人と保護者ら計21人が参加しました。

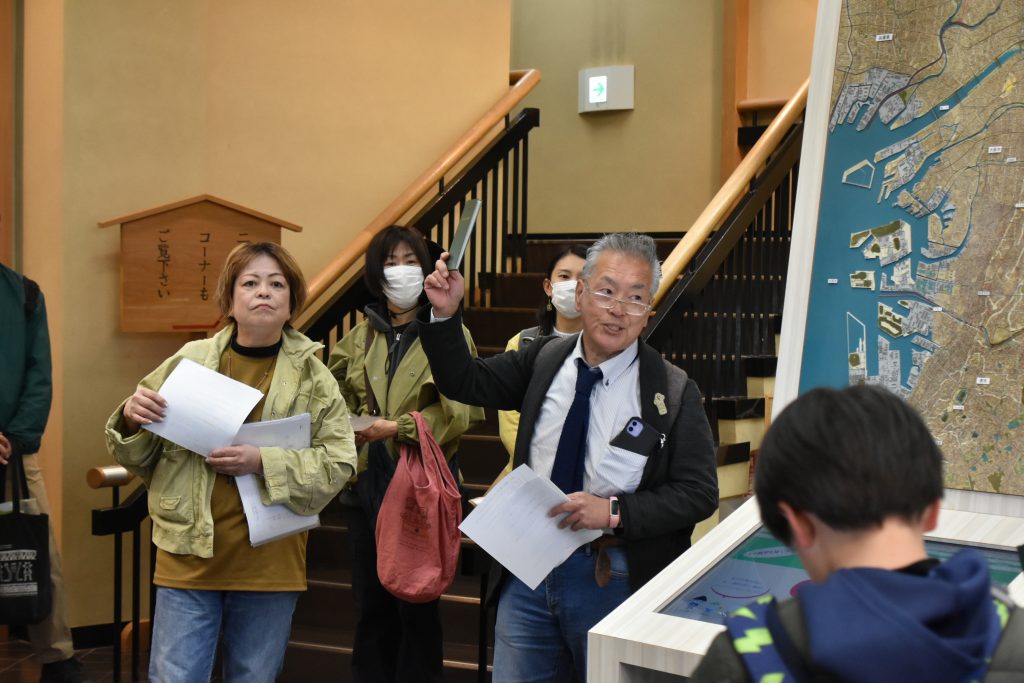

今回のテーマは「野帳の描きかた・ハニワの見かたを学ぶ」です。参加者には、発掘調査をはじめ野外調査で使用される小型ノート「野帳」が配られ、まず、八尾市立歴史民俗資料館に向かいました。ここで、40年間で750冊の野帳を使ったという考古学研究者の河内一浩さんから野帳の記入方法を学びました。

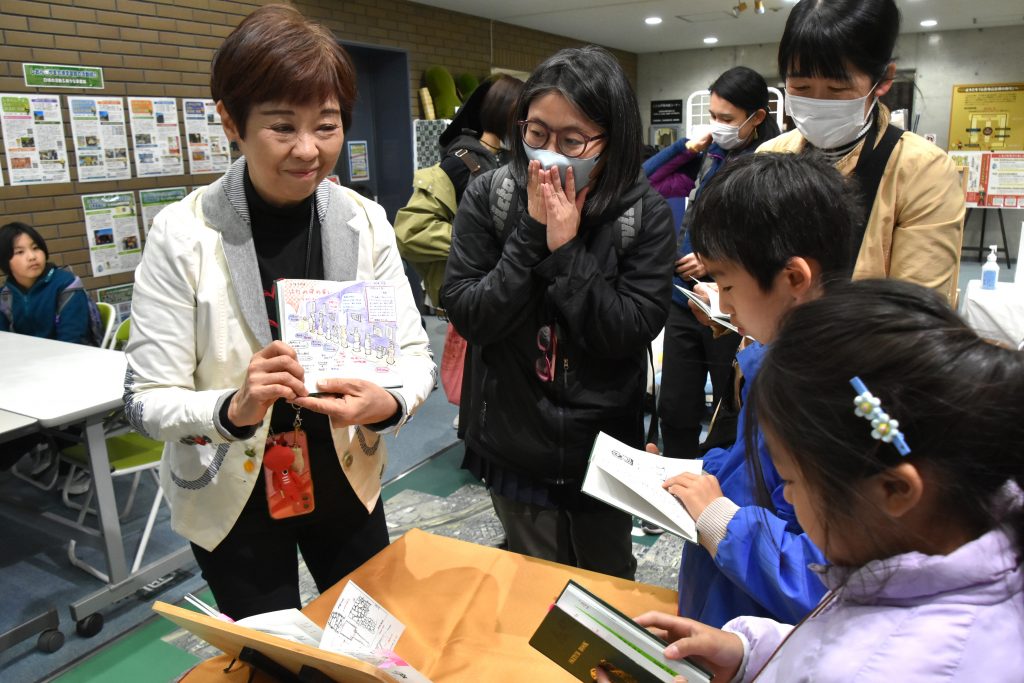

河内さんは「遺物などのスケッチも大事ですが、日付や天候、感じたことなど文字を書くことも大切です。記録を記憶につなげてください」と子どもたちに語りかけました。参加者は展示室で家形埴輪などをスケッチしながら、特徴や展示物の印象を書き留めていました。

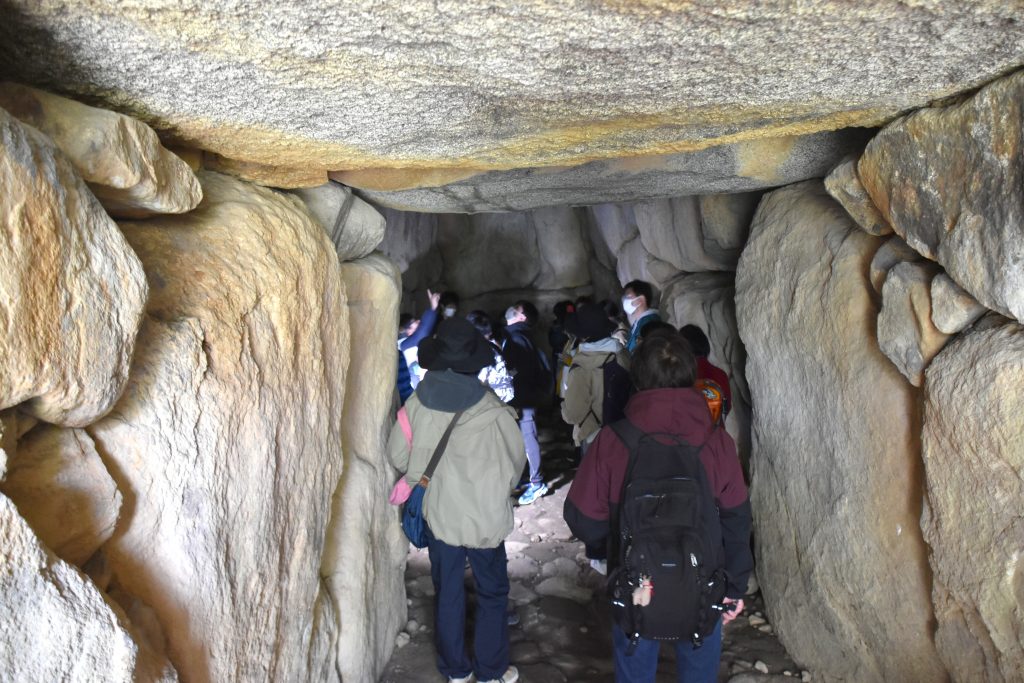

続いて、直径約22メートルの円墳の愛宕塚古墳を訪問し、しおんじやま古墳学習館の福田和浩館長の説明を聞きながら、高さ約4メートルの玄室を見学しました。

この後、同学習館に移り、長さ約170メートルの心合寺山古墳を見学した後、この日野帳に記した事柄を一人ずつ発表、河内さんや福田館長が「細かいところによく気付いている」などと講評しました。

佐古教授は、子どもたちに遺物などの説明をしながら見学について回り、最後に「学生時代の恩師も、若い頃から毎日、研究活動を大学ノートに書いていて、そのノートが押し入れにびっしりと並んでいました。みなさんも、今日をきっかけにきちんと記録することを心掛けて、これからも考古学に親しんでください」とあいさつをしました。

三重県から参加した小学2年生の女児は「ますます古墳が好きになりました」と笑顔で話していました。