STUDY ABROAD REPORT 留学レポート

≪The Path to Studying Abroad≫ 外国語学部英米語学科3年 栗岡瞭伍さん Vol.4/得たものは英語力の向上だけではありません

2月に始まった留学前準備教育が、5月23日に修了します。留学がいよいよ現実味を帯びてきました。この4ヵ月を振り返ると、得たものは「準備教育を通じた英語力の向上」だけではないと実感しています。今回は、そんな毎日の取り組みと、そこから得た学びについて報告したいと思います。

この間、多くのことを同時並行で進めてきました。海外からの留学生を対象にした留学生別科のオールイングリッシュの授業を4科目受講し、1週間で計8回の授業を受けて、英語力を磨いていただけではありません。

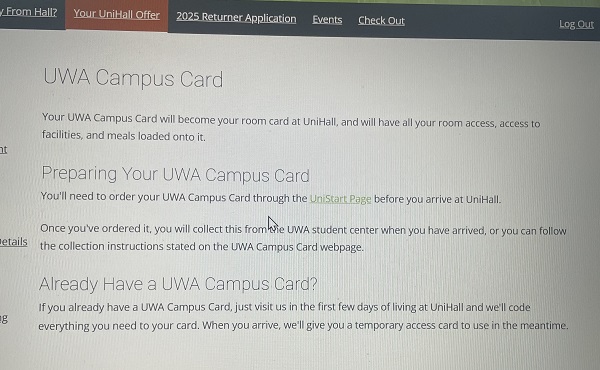

ビザ、保険の手続きや、留学を予定しているウェスタンオーストラリア大学への入学の手続きが不可欠です。また現地の住まいや空港の手配も必要でした。加えて、オーストラリアの生活について調べたり、留学オリエンテーションに出席したりと、予想していた以上のことをこなしました。

寮の手続きだけでも、とても神経を使いました。英語で書かれた規約書や申込書を読み込み、入金の方法などを理解するのに苦労しました。注意事項や約束事などを隅から隅まで読み、登録内容に誤りがないか、見落としはないかなどを精査します。自らの責任で了承するのだと考えると、かなり勇気がいりました。

独りで進めていくのはとても不安でした。支えてくれたのは、私と同じように留学する他の外大生や国際交流部のスタッフの皆さんでした。留学生からアドバイスや注意をもらって、とても頼もしく感じることが何回もありました。

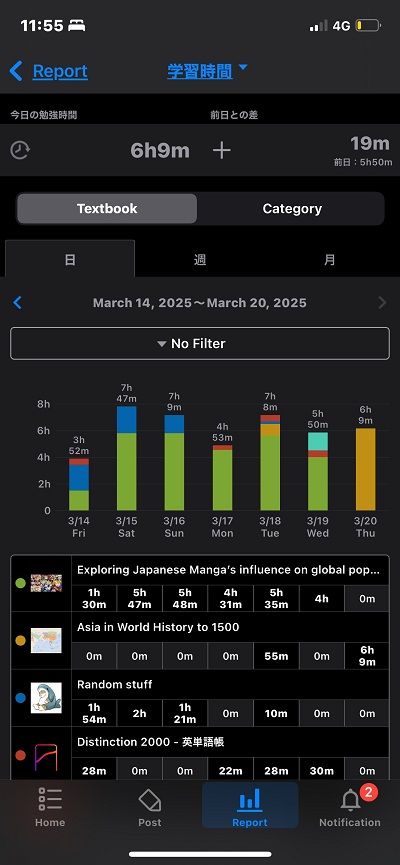

このように手続きを進めていくうえで大切なのは、綿密なスケジュールの管理でした。「授業のリーディングの課題をいつ終えるか」「バイトは週に何日あるのか」「GIP(毎週火曜夕に開催する留学生と外大生の交流イベント)の準備はいつ進めるか」といったことを頭に入れながら、空き時間を弾き出すと、自分の趣味や休息にどれだけ費やせるかが明らかになってきます。

月単位、週単位、そして日単位でタスクを管理しなければなりません。自然と時間やタスクの管理能力が身に付き、責任感が養われました。

このような目まぐるしい日々は「自分自身がどれぐらいのストレスに耐えられるのか」「どのタイミングで休みが必要か」と考えるきっかけになりました。

精神的にきつかったのが、留学生別科の授業の成績を維持することでした。毎回、予習と復習が必須で、課題を提出しなければなりません。留学の手続きを進めながら、学修のクオリティを保つ必要がありました。

もし維持できなければ、留学が取り消しになるかもしれないというプレッシャーが常にありました。「スタート地点にも立つことができずに終わってしまうかもしれない」という不安に押しつぶされそうでした。

また、受講生と一緒に取り組むプレゼンやディベート、グループワークでは、まったく準備をしてこなかったり、連絡すら返してくれないメンバーがいました。熱量の違いを感じ、思い通りに進まないことにいら立ちが募りました。

しかしある時から、「自分でコントロールができないことに腹を立ててもしょうがない」と考えるようになり、「完璧でなくていい」と自分自身に言い聞かせるようになりました。振り返えると、こうした妥協も自分の心の安定を保っていく必要なスキルなのだと思います。

留学先では、環境の変化や言語の違いなどで、心身共に今までに経験したことのない負担がかかるかもしれません。この4カ月で経験したり考えたことが留学生活で大きな支えになると信じています。

くりおか・りょうご/大阪府出身。大阪府立いちりつ高校卒業後、2023年4月に関西外国語大学外国語学部英米語学科に入学した。留学生と外大生の交流を深めるイベントのリーダーとしても活動している

≪The Path to Studying Abroad≫ 外国語学部英米語学科2年 栗岡瞭伍さん Vol.1/留学までの助走期間をお伝えます 2025/03/10

≪The Path to Studying Abroad≫ 外国語学部英米語学科2年 栗岡瞭伍さん Vol.2/自信を持って積極的に発言したい 2025/03/20

≪The Path to Studying Abroad≫ 外国語学部英米語学科3年 栗岡瞭伍さん Vol.3/宗教について考えてみました 2025/04/21

≪The Path to Studying Abroad≫ 外国語学部英米語学科3年 栗岡瞭伍さん Vol.5/インプットを丁寧に、もう一度英語と向き合う 2025/06/20