NEWS ニュース

国際文化研究所(IRI)が言語・文化研究フォーラムをオンラインで開きました

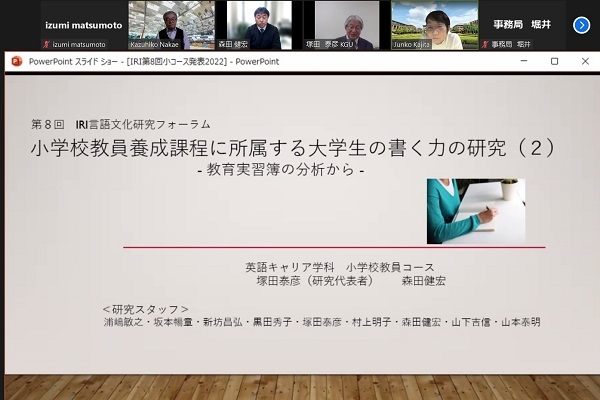

国際文化研究所(IRI)の第8回IRI言語・文化研究フォーラムが2月16日、オンラインで開催されました。公開講座の記念講演は、昨年に引き続き中止になり、Zoomを使っての研究発表のみとなりました。

▲所長の野村教授がオンラインを通じて参加者にあいさつしました

冒頭の開会式では、IRI所長の野村亨外国語学部教授が「大学では教育と研究が車の両輪です。研究によって大学の質が保たれます。積極的に研究活動をやっていただきたい」とあいさつしました。続いて、17人の教員が2つのチャンネルに分かれて計10のテーマについて研究の成果を発表しました。

英語キャリア学部小学校教員コース担当の塚田泰彦教授と森田健宏教授は昨年に引き続き、教員養成課程の学生の「書く力」をテーマに、教育実習簿を基に問題点を洗い出して改善策を提示しました。

▲小学校教員養成課程の学生の「書く力」について分析した結果が発表されました

「小学校教員になるためには、複雑で多様なジャンルに対応できる書く力を養うべきだ」と提言した前回の調査研究を踏まえて、今回は教員としての資質や能力によりコミットしようと、学生が記述した教育実習簿をを対象に書く力の実態を分析しました。

「ディスコース(談話・文体)をどのように選択しているか」や、テキストマイニングの手法を使って「実習前後で使用する語いはどう変化しているか」といった点から分析しました。そのうえで「書く力としては良好だった。指導教員とのコミュニケーションツールとして意図的に利用するなどして、教育実習簿の活用指針を明確化してはどうか」と提案しました。

研究発表のテーマと発表者は次の皆さんです(敬称略)

▼Geographical Considerrations in the History of the Sea of Okhotsk Area

Scott C.M.Bailey(外国語学部)

▼言語行為としての安全保障化の諸相と実態をめぐって

岸野浩一、小田桐確、溝口聡(外国語学部)

▼前置詞intoの意味論

川口尚毅(大学院博士後期課程)、門田萌(大学院博士前期課程)

▼医療現場の共感的コミュニケーション分析への言語学的アプローチ

後藤リサ(英語国際学部)

▼心的態度を表出する英語表現により表される状況や世界をめぐって

長友俊一郎(英語国際学部)

▼Effects of Small Group Tasks on Group Cohesion and Engagement in Hybrid Courses:An Analytic Induction Study

Megumi Tsuchida、Elliot Patton(外国語学部)

▼小学校教員養成課程に所属する大学生の書く力の研究(2)―教育実習簿の分析から―

塚田泰彦、森田健宏(英語キャリア学部)

▼留学生へのアンケート調査に基づいたモジュール型中級日本語教科書の開発

高屋敷真人、宮内俊慈(外国語学部)

▼日本語学習者と日本人との日本語会話の誤用・使用調査

鹿浦佳子、田嶋香織(外国語学部)

▼条件文が叙述性主語文になり得る条件に付いて

吉田泰謙(英語国際学部)