NEWS ニュース

≪研究室から≫ 金山典世教授(外国語学部英語・デジタルコミュニケーション学科)

かなやま・のりよ/ 1985年京都大学理学部卒業。大阪市立大学大学院理学研究科博士課程単位取得後退学。理学博士。大阪大学核物理研究センター教務補佐員などを経て、1994~2008年稚内北星学園短期大学講師、助教授、教授、同学園大学教授、理事。2009~22年松江工業高等専門学校情報工学科教授。この間、国立高専機構の各専門部会委員を歴任。2023年4月から現職。関西外大情報化戦略・推進会議委員長、情報セキュリティ委員会委員長。専門は原子核理論、情報ネットワーク、情報システム

■日本最北端の大学で

――物理学専攻から情報の分野に進まれました

直接のきっかけは、大阪大学核物理研究センターの教務補佐員をしていたとき、サーバーの管理者を務めたことです。学生時代から、OSの一つ、Unixに関心があり、Unixに似たOS-9に触ったり、プログラム言語に親しんだりしていました。就職する際、物理と情報の両方の教員に応募し、情報系教員として採用が決まったことが転機となりました。

――最初に就職したのは北海道ですね

日本最北端の高等教育機関である稚内北星学園短期大学と同大学(現育英館大学)で講師から助教授、教授、理事として14年間、勤めました。

▲稚内北星学園に在職(2004年)

■地域無線ネットワークを構築

――地域無線ネットワーク構築実験に取り組まれました

当時は無線LAN自体が珍しく、非常に高価なものでした。1995年に偶然入手できたので、地域貢献の意味もあり、高校と接続することになりました。4年後から総務省通信総合研究所(現情報通信研究機構)との共同研究として、無線やレーザー通信の降雪時の影響などの調査・研究に取り組みました。接続先は、2キロ離れた別の高校、市内の5つの中学校、20キロ離れた奥地の中学へと多くの中学・高校を結んだ地域無線ネットワークへと成長していきました。

――何か新しい発見があったのでしょうか

当時、インターネット接続自体が珍しい時代でしたので、非常に早い段階で稚内の多くの中学・高校がインターネットに触れていたことになります。

一方、研究としては、無線LANはアンテナなどへの雪の付着に留意した設置を行えば、降雪時の影響はほとんど受けないものの、光レーザーを用いたものは強く降雪の影響を受けることが明らかになりました。さらに、10~20キロの長距離の接続には、パラボラアンテナが必要になりますが、これは風や腐食の影響を大きく受けるために非常に苦労しました。

■国立高専機構で情報セキュリティなど担当

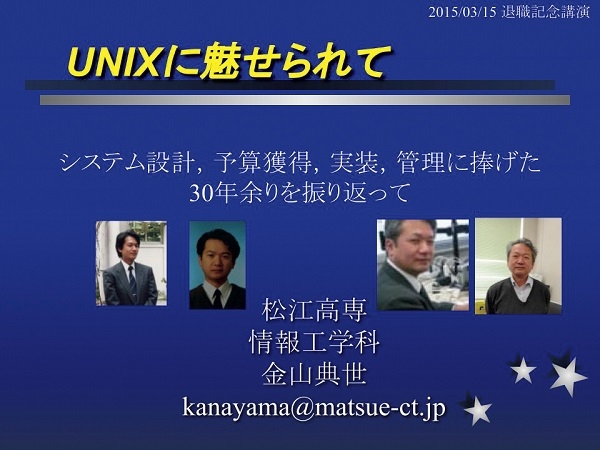

――その後、松江高専でも情報分野に取り組まれました

情報への関心が高まった影響か、いろいろな提案に対し、意外と多くの予算が認められるようになり、新たなシステムを設計することが中心になりました。また、ほとんど普及していなかったe-ラーニングの普及に努め、10年ほどの間に松江高専のほとんどの専門科目でe-ラーニングを使うようになりました。コロナ発生時に多くの学校がe-ラーニングで苦労したようですが、松江高専ではそのような苦労は皆無でした。

――松江時代は、全国の国立高専51校を束ねる国立高専機構の仕事にも携わられました

機構では、前半はセキュリティ回りの仕事をし、後半は情報基盤の仕事に携わりました。情報セキュリティ監査などで他の高専のシステムを見せてもらったことも興味深い体験でした。国立情報学研究所と大学との連携事業である学術認証フェデレーションに参加し、UPKI電子証明書発行サービス機構として参加するよう働きかけるなどしました。

▲松江高専の退職記念講演のスライド

■関西外大情報化戦略・推進会議委員長として

――関西外大で今年、情報化戦略・推進会議が発足し、その委員長に就任されました

この十数年の間に、企業のみならず大学においても情報の果たす役割は決定的になってきており、各組織において情報化戦略を立案し、実行するための部署が必要とされるようになってきました。近年では、DX(デジタルトランスフォーメーション)が盛んにうたわれていますが、DXを推進する本部でもあります。情報化戦略・推進会議は、大学全体の戦略と呼応して、どのような大学に成長・発展していくかという点について、情報技術を結び付け、実行する組織といえます。

――学生が情報システムやネットワークを学ぶ意義は何でしょうか

今や情報システムやネットワークなしでは我々の生活・社会は成り立たないと言えるほど、全ての分野や活動を支える基盤となっています。この分野について学ぶことは、将来において皆さんを支える基盤となるでしょう。ぜひ多くを学んでいただきたいと思います。