NEWS ニュース

国際交流部員が「準正課教育による国際共修が持つ可能性」について学会で発表、高い評価を得ました。

国際交流部の越智嘉代子課長補佐が8月24日に秋田市の国際教養大学で開かれた留学生教育学会で、「準正課教育での国際共修が持つ可能性について」とのテーマで発表を行いました。新型コロナウイルス感染拡大下、オンラインで行った国際交流プログラム「Intercultural Engagement Program」(IEP)に参加した学生に行った調査を基に、その成果を報告しました。

2020年の新型コロナウイルス感染拡大により、留学を中断して本国への帰国を余儀なくされた国内学生と日本への留学が中止となった留学生のうち、IEPでプロジェクトマネジャーを務めた当時の在学生10人(国内学生、留学生各5人)からインタビュー調査を行いました。IEPは2020年の秋に始まり、「コロナ禍でも世界と繋(つな)がろう」を目標に始めた、正課外のオンライン交流プロジェクトです。運営や企画の大半は学生と留学生が行い、国際交流部はその支援を行いました。学生たちは、1学期(4か月)間で130以上のイベントを行い、3000人以上が参加しました。

▼オンラインミーティング時の画面。コロナ禍でもしっかりと交流ができました。

卒業後、企業に就職した国内学生からは「自分の意見を主張したうえで、こちらの話も聞く留学生の姿から、自分の軸を持つ大切さを知った。これが、新卒でも上司に自分の意見がいえる今の自分につながっている」と回答しました。

現在はエンジニアとして働くマレーシアからの留学生は「自国は多民族国家だが、国内の文化間交流は少ない。IEPに参加したことで、他の文化圏の社員とも自分から関われるようになった」と話しました。

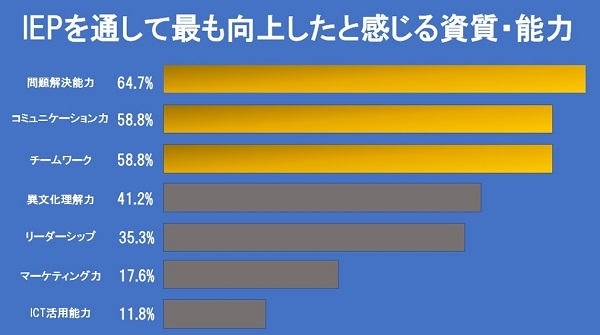

▼IEP開始直後の2020年秋に行った調査結果。オンラインながらチームワークが向上したとする人も目立ちました。

IEPは、オンラインという特殊な環境下ではありましたが、文化背景が異なる学生同士が試行錯誤しながら様々なイベントを企画、運営したことが大きな自信となり、その後の学生生活にも大きな影響を与えたことがインタビュー調査から明らかになりました。IEPの後、2,000人の学生をまとめる学部の代表に立候補した学生や、発展途上国を支援するサークルを立ち上げた学生もいました。

学会では、越智課長補佐は「自由で失敗が許される環境で、学生の皆さんが自発的に新しい挑戦ができた」と準正課の強みを強調、「コロナ禍でも、交流の機会を提供するという使命感も共有できた」と共修の成果を語りました。学会参加者からは内容とともに、イベントの規模の大きさにも感心の声が上がったということです。