NEWS ニュース

ひらかた市民大学 王智弘准教授が「林芙美子『浮雲』を読む」と題して講演

ひらかた市民大学(学園都市ひらかた推進協議会主催)が11月2日、中宮キャンパスのICCホールで開かれ、英語国際学部の王智弘准教授が「林芙美子『浮雲』を読む」と題して講演しました。

▲ひらかた市民大学で講演する王智弘准教授

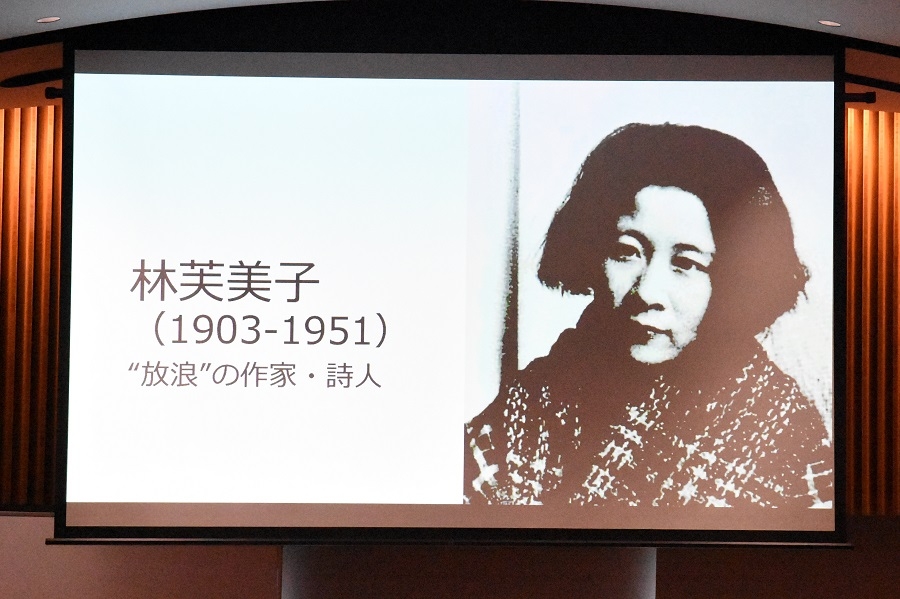

王准教授は作家林芙美子(1903~1951年)の最後の長編小説とされる『浮雲』(1951年)について、主題や魅力、作家としての成長といった観点に焦点を当て、独自の分析を交えて話しました。

環境社会学や資源論を専門とする王准教授は、大学院時代、『浮雲』の舞台の一つである鹿児島県の屋久島を研究のために訪れたことが、林芙美子に触れるきっかけになったと紹介しました。

▲林芙美子

物語の主な舞台は、戦時中のフランス領インドシナ(仏印、現ベトナム)、戦後の東京、群馬県・伊香保温泉、鹿児島県・屋久島です。ストーリーは、仏印で出会った男女が恋愛関係となり、引き上げ後に東京で再会するも、敗戦後の混乱した社会情勢や男性に家庭があったことなどから関係が行き詰まり、行き着いた屋久島で女性が病死するという結末を迎えます。

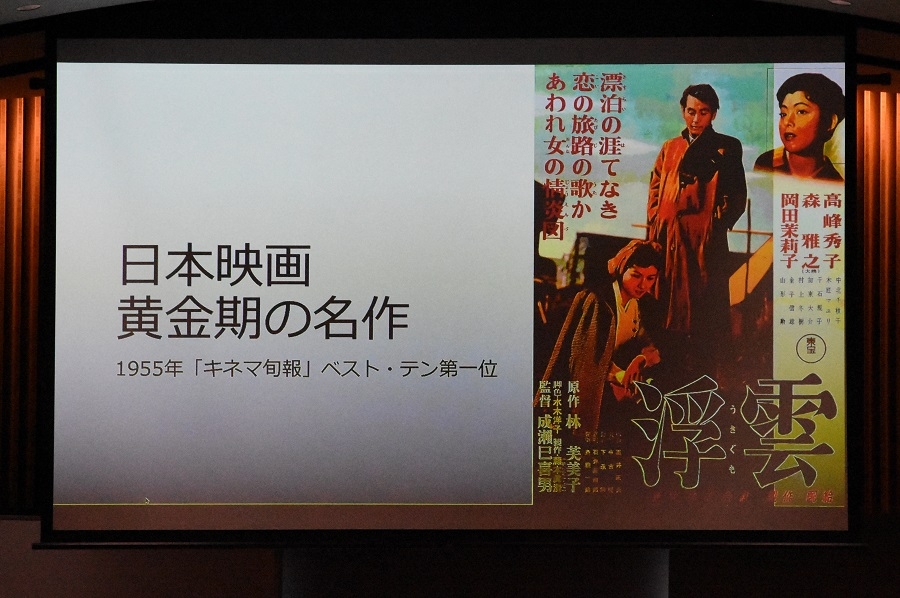

▲1955年「キネマ旬報」ベストテンの第1位となった映画『浮雲』のポスター

講演の前半では、林芙美子の代表作『放浪記』(1928年)をはじめとする作品群と経歴をたどり、テレビで放映された生前の肉声、映画化され1955年の「キネマ旬報」ベストテンのランキングで1位となった映画『浮雲』のポスターなども紹介されました。

王准教授は、林の「<放浪>という生き方に共感を覚える」とし、「放浪とは新しい可能性を探究する生き方のモデルになるのではないか」と問題提起しました。また、『浮雲』を読み解くキーワードとして、「偶然」「出会い」「運命」を取り上げました。

物語が描くのは、一見すると、「男女がくっついたり離れたりする腐れ縁」(王准教授)ですが、王准教授は「戦後という時代において、人間は自律的で主体性をもった存在ではなく、偶然や本能、社会に左右されて変化するものである」ことを描いたとの見方を示しました。

▲章ごとに現れる「雨」の回数を示したグラフ

作中のキーワードの一つとして「雨」を挙げ、章ごとの出現回数をグラフ化し、章が進むにつれて回数が右肩上がりに増えていることを示しました。仏印の場面では現れなかった「雨」が、男女の関係が悪化する敗戦後の東京の場面では頻繁に出現しており、この描写技法について「同期する死の接近と降雨」と指摘しました。

そのうえで、林が現代に生きていれば、「浮雲」的な人間の先にどんな人間を描いただろうか」と問いかけ、貧困問題や地球温暖化問題など人間と自然のかかわり方などを、これから生きていくモデルとしてとらえていくべきでなないかと」と話しました。