NEWS ニュース

関西外大中宮キャンパスで、公開シンポジウム「阪神・淡路大震災30年と次世代の多文化共生~問われる日本の教育と若者の未来~」が開かれました。オンラインで海外からの参加者も

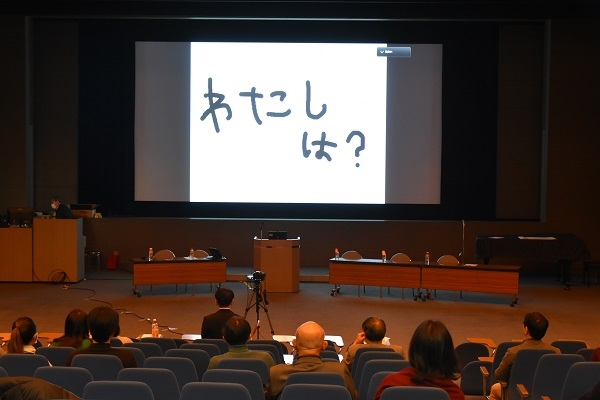

関西外国語大学中宮キャンパス・マルチメディアホールで1月25日、公開シンポジウム「阪神・淡路大震災30年と次世代の多文化共生~問われる日本の教育と若者の未来~」が開かれました。

会場には約40人が訪れたほかオンラインで海外にも配信が行われ、研究者を中心に約100人が視聴、質の高い講演や討論に聞き入りました。

▲マルチメディアホールで開かれたシンポジウム

今回のシンポジウムは、1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに広がった、「多文化共生」という言葉について、外国ルーツの若者たちの進路、特に進学を重点的に取り上げ、震災後の30年間で何を達成し、何が課題として残っているかを考えるとの趣旨で、関西外国語大学国際文化研究所(所長・竹沢泰子教授)と日本学術会議地域研究委員会多文化共生分科会が合同で主催しました。

シンポジウムは2部構成で、第1部では、日系ブラジル人3世で広告会社に勤務する松原ルマ ユリ アキズキさんが中学、高校時代に1年半をかけて制作した、自分がどこの国の人間かを問う内容の映像「レモン」、在日朝鮮・韓国人3世で映像作家の朴基浩さんが監督を務めた、日本で暮らす外国ルーツの子どもや家族とそれぞれの母語とのかかわりを考える映画「はざま-母語のための場をさがして」を上映しました。

▲第1部では動画や映画が紹介されました。

第2部は講演と討論で、まず、竹沢所長が「阪神大震災では、外国ルーツの人々が、支援されるばかりでなく、救助活動や炊き出しなど支援する側に回り、地域住民として生きる姿を見せた。震災をきっかけに広がった多文化共生という言葉の意味を考えるため、あえて今回のタイトルの一部にしました。震災から30年、外国ルーツの若者、特に教育に関して何が起きていて、次のステップに進むための課題は何かを考えたい」とあいさつをしました。

▲関西外国語大学国際文化研究所長を務める竹沢泰子教授

続いて、4氏が次のテーマで講演をしました。

▽教育の視点で「多文化共生」の30年を振り返る ~たかとりコミュニティセンターの活動から~ 吉富 志津代・武庫川女子大学教授

▽多文化共生を、自分の経験から振り返る 松原 ルマ ユリ アキズキさん

▽外国ルーツの若者にとっての大学進学~母語教室をめぐる映像制作から見えてきたもの〜 朴 基浩さん

▽多文化共生の対象外とされる子どもたち〜社会統合を高等教育の現場から考える〜 稲葉 奈々子・上智大学教授

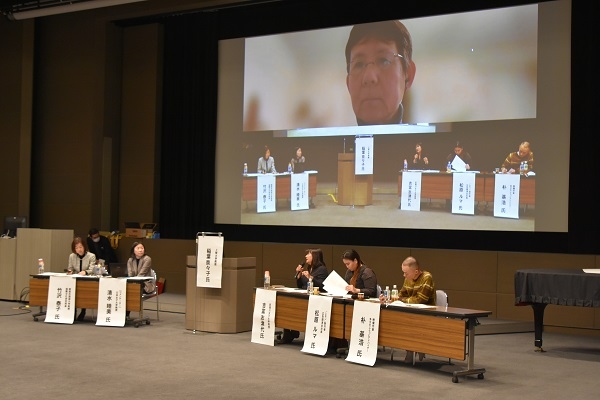

稲葉教授は、研究のために滞在しているフランスからオンラインで講演をしました。

講演後、コメンテーターの清水睦美・日本女子大学教授が「2023年に施行された『こども基本法』は六つの基本理念を掲げ、そのうちの三つに『すべてのこども』という言葉が使われている。(ルーツや国籍に関係なく)すべてのこどもとしていることは画期的で、今問われているのは理念を実質的なものにできるかだ」と指摘。討論では、外国ルーツの人たちの進学や就職が、在留資格によって大きく左右されている現状などの報告がありました。

▲オンライン参加の稲葉教授(後方スクリーン、上部)も含め、質の高い討論が行われました

最後に、竹沢所長が登壇者に「どうしたら社会を変えられるか」を聞きました。登壇者の皆さんからは「(当事者かどうかを問わず)人々の声を聴くことが重要」「次世代を担う若者が活躍できる場、発信できる場を作ることが大切」などの意見が出ました。