NEWS ニュース

国際共生学部の福田和生准教授の研究グループがまとめた報告書の一部が国連人権理事会のサマリーに採用されました

国際共生学部の福田和生准教授の研究グループ(Global Engagement Research Group)がまとめた報告書の一部が、国連人権理事会でのラオスの人権状況の審査の際に資料となるサマリーに採用されました。福田准教授の研究グループがまとめた報告書は2024年8月、ブータンの人権状況の審査のサマリーにも採用されており、国連機関の正式文書に再び「Kansai Gaidai University」が刻まれました。

▲国連人権委員会のサマリー(左)と研究グループがまとめた報告書(右)

今回の国連人権理事会への報告書をまとめたのは、国際共生学部3年の兼本千陽さん、岩本菜々子さんと福田准教授の3人です。4月28日からジュネーブの国連人権理事会で審査が始まるラオスの人権状況について、報告書で4件の政策を提言し、サマリーではそのうち3件が採用されました。

▲(左から)福田准教授、岩本さん、兼本さん

サマリーには、欧米などのNGOや人権問題研究機関などから提出された報告書の政策提言が多数採用されています。しかし、アジアから提出して引用されたのは国際共生学部の報告書のみになっています。

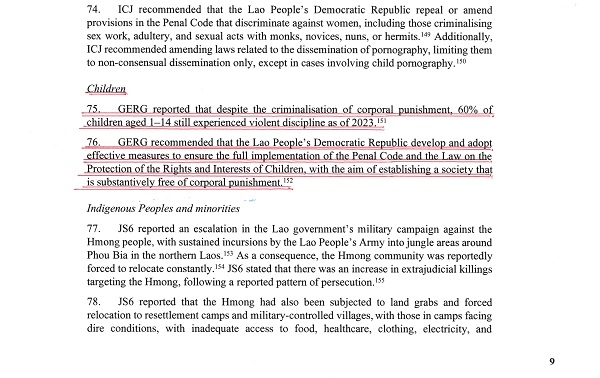

研究グループの提言は、「administration of justice,including impunity,and the rule of law(免責を含む司法の執行と法の支配)」「Right to education(教育の権利)」「Children(子ども)」の3つの項目の5カ所で引用されています。今回、子どもの権利について言及したものが他になかったようで、「Children」の項目はすべて研究グループの報告書からの引用になっています。

▲「Children」の項目はすべて研究グループの報告書から引用されています

国連人権理事会では、国連の全加盟国193カ国の人権状況を約5年のサイクルで審査するUniversal Periodic Review (UPR、普遍的定期審査)を実施しています。UPRは国連加盟国すべての人権状況を、政治的・社会経済的ステータスに関わらず、加盟国同士で定期的に審査する画期的なメカニズムで、設立当初から期待が集まっています。

UPRは、審査の対象となる国が作成した報告書(national report)のほか、国際機関の報告や国連の公用文書を編集した文書(UN compilation report)、そして国連高等弁務官事務所がNGOや人権専門家、人権団体、大学などの高等教育機関から集めた情報を集約したサマリー(stakeholder compilation report)に基づいて行われます。

▲国連人権理事会のサマリー

報告書の作成に当たっては、ラオスの法制度や行政の仕組みを調べ、さまざまな国際機関の記録や報告を読み解いて問題点を探る作業が続いたため、完成まで長期間を要しました。

指導に当たった福田准教授は「正式な国連の書類に〝Kansai Gaidai University〟が定期的に明記されることはとても喜ばしいことです。小さな形ですが今後も世界各国での人権保護や促進に貢献していきたいと考えています」と話しています。研究グループでは現在、ブータン、ラオスに続いてアフリカ南東部の内陸国・マラウイの報告書の作成に取り組んでいます。