NEWS ニュース

FD特別講演会開く 「授業評価」方式の改定に向けて

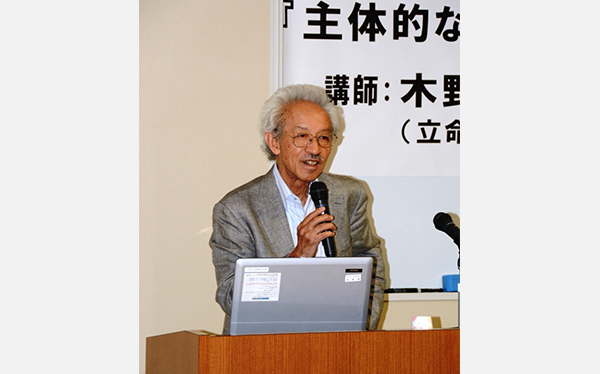

▲学生による「授業評価」について語る木野茂・立命館大学教授

どうやって授業をよいものにしていくか――学生による「授業評価」方式を改定するにあたって、本学のFD委員会は5月29日、立命館大学共通教育推進機構の木野茂教授を講師に招き、中宮・多目的ルームでFD特別講演会を開いた。木野教授は「主体的な学びの確立のためには―授業評価アンケートを考える」と題し、学生による授業評価や、それを授業改善に結びつける方策などについて経験やデータに基づいて話を展開。出席した教員や教務部、学務課の担当者ら計約50人が熱心に耳を傾けた。

〈大切なのは「教員と学生とのコミュニケーション」〉

木野教授は「学生による授業評価を行う場合に重要なのは、目的を持って質問すること」と話し、その目的は、▽学習状況を改善する▽学生とのコミュニケーションを重視する――の2点にポイントを絞っているという。授業評価アンケートには、学生とのコミュニケーションに関する設問を入れ、学習時間の増加などとの相関を分析。また、学生と教員の認識を比較するため、教員対象のアンケートも行い、個々の教員が集計する試みも行った。

その結果、「授業理解度と教員対応」は相関がかなり高い度合いを示すことが分かった。この中で、学生の直近の先輩や大学院生が授業に関わる「ピアサポート」が学生の授業理解や成長の自覚に大きく寄与していた。一方、教員が授業で用意するコミュニケーションペーパーは、学習時間の増加にあまり結びつかず、特に大人数の講義系授業ではほとんど役に立たないという結果だった。

▲教員のほか教務部、学務課から計約50人が出席した

〈授業中のアンケートも一つの方策〉

木野教授によると、授業中にアンケートを行い、瞬時に結果の出るツールの導入など、一斉アンケート以外の方策も組み合わせて授業改善に役立てている。また、アンケートをWEB形式に切り替えることも検討しているという。そして、「一斉アンケートは教育をよくするための調査で、学生の声を聞く最後の砦。あくまで日常的な学生とのコミュニケーションが重要です」と締めくくった。

講演の後、「集計や分析結果は、どうしたら効果的にまとめられるか」という質問に対し、木野教授は「グラフ化など視覚に訴えることも大事。経年変化についてもグラフにすればわかりやすくなる」とアドバイス。また、分析手法やアンケート実施のタイミングなどについての質問にも、丁寧に回答した。