NEWS ニュース

PBLテーマに FDシンポジウム開く

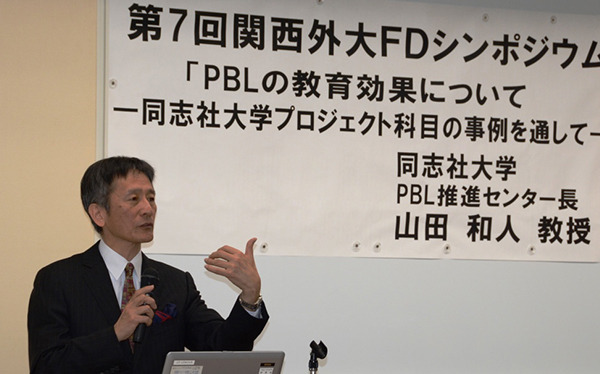

▲約50人の教員らが参加し、PBLのあり方を探った

PBL(課題解決型授業)をテーマとした第7回FDシンポジウムが2月4日、中宮・多目的ルームで開かれ、教員ら約50人が参加した。第1部は同志社大学・PBL推進支援センター長の山田和人教授が「PBLの教育効果について―同志社大学プロジェクト科目の事例を通して―」と題して基調講演。第2部は2012年度からPBLを導入している学研都市キャンパスから神田修悦、小島泰典、西田透の3教授が同キャンパス(国際言語学部)でのケースを紹介した。最後に山田教授を交え、この日の発表者4人が締め括りの言葉を述べ、活発な質疑応答が続いた。

第1部では、大学FD委員長の澤田治美・外国語学部教授が開会の言葉を述べ、「実践的,主体的でアクティブな活動をどう呼び覚ますか、勉強したい」とあいさつ。山田教授は基調講演で、同志社大学文学部にプロジェクト科目が導入された2004年度から始まって、同大のPBLを導入した実践型教育について述べた。まず、同大のPBLはテーマ公募制を採用し、全学共通教養科目のキャリア形成科目群に含まれるという特徴を紹介。目的は、問題発見や課題解決、表現力、コミュニケーション力などさまざまな力を養成することにあるが、山田教授は「それらの能力を個々に切り離して身に付けるのは難しい」といい、「授業を通じて、いくつもの能力を総合的、創造的に運用する能力・モラル、つまりプロジェクト・リテラシーを身に付ける必要がある」と語った。

▲基調講演で同志社大学の事例を紹介した山田和人教授

具体事例として、数年前に同志社小学校の協力を得て行った「子どものための『京都職場図鑑』作成プロジェクト」を紹介。ある会合で参加者からの「何ができたら成功といえるのか」という質問に、学生が「冊子を作ることではない。それを使って授業をしてもらい、効果が生まれて、初めて成果が上がったと言える」と回答。山田教授は「まさに、社会的に学び、創造的に仕上がっているかを問うている」と学生の意識を高く評価した。

PBLは期間が限定され、あらかじめ目標を明確化する必要がある。さらに、スケジュールを学生自らが決める必要があることなど、ざまざまな制約があることから、山田教授は「逆境がプロジェクトの教育力につながる」と結論づけた。

第2部は3教授が約20分ずつ事例発表。神田教授が学研都市キャンパスのPBL実施概要を紹介し、小島、西田両教授は担当した授業の内容や成果について語った。

▲山田教授を交え発表者4人が総括の言葉を述べた

本学のPBL授業は2012年度、国際言語学部の3年次生を対象に4クラス計40人でスタート。3年目の今年度は協力企業が増え、7クラス計140人が受講している。神田教授は今後の課題として、「PBLのグローバル化が必要で、留学生とのコラボを模索している。また、連携企業をどうやって拡充するかも考える必要がある」と述べた。

小島教授は大津市の和菓子メーカーと提携した叶匠壽庵チームを3年間担当。同社のシンボルとも言える「寿長生の郷(すないのさと)」の活性化をテーマに、英語版のパンフレットやホームページの作成などの実践活動を紹介。「2年目の昨年度は学生のリーダー役が不在だった」と話し、チームワークが必要なPBLの成果は、リーダーの存在に大きく左右されることを強調した。

2013年度からANA(全日本空輸)チームを担当している西田教授は「1年目に機内販売商品の開発が課題となり、学生たちが提案したカステララスクが国内線の機内販売商品に採用されたことを紹介。また、梅田などのターミナルで通行人からヒアリングし、約700件のデータを得た調査では、「断られながらよく調査した。確実にコミュニケーション力がアップしたと思う」と話した。