NEWS ニュース

本学3年生の石田真夕さんに「名誉館長賞」 8月20日まで日本書道美術館展で作品公開

▲第41回日本書道美術館展表彰式で「海部俊樹名誉館長賞」受賞に笑顔を見せる石田さん(右)と師匠の村高翠波(むらたか すいは)先生

第41回日本書道美術館展(主催/公益財団法人日本書道美術館、後援/文化庁・東京都)で、石田真夕さん(外国語学部3年・雅号は石田 紅舟・いしだ こうしゅう)が、「海部俊樹名誉館長賞」を受賞した。入賞・入選作品は、東京・板橋区にある書道美術館(休館、月・火曜日)で8月20日まで順次展観、一般公開されている。

日本書道美術館展は1974年から続く書の公募展。当日発表される審査員が、見学者の前で公開審査を行うことから、厳正かつ公平な審査の公募展として評価されている。創作部漢字、創作部仮名、臨書部漢字、臨書部仮名、写経部、大字部、近代詩文書部、篆刻部、墨象部の9部門があり、年齢・国籍・職業や、流派・会派を問わず出品できる。誰でも参加できる「一般応募の部」と、同部で上位入賞するなど実力が認められた者だけが応募できる「役員の部」の2部門がある。

第41回目の今回、入選した約1200点の中から、厳選されたおよそ170の入賞候補を対象に4月25日、百余人の見学者が見守る中、館で公開審査が行われた。書家、書以外の芸術家、学識経験者などの審査員10人が、一点一点の作品を6から10の点数で評価。審査ごとに合計点数が発表され、この点数をもとに後日、石田さんの作品を含む6点が名誉館長賞に選ばれた。

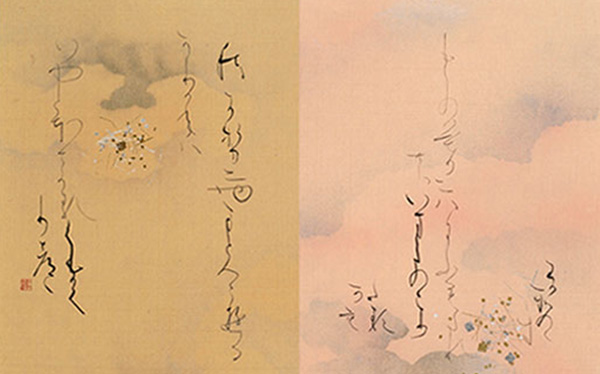

▲大伴家持の春の和歌(右)と作者未詳の秋の和歌(左)が対になっている受賞作品

石田さんの受賞について、日本書道美術館の大城章二・理事長館長は、同館ホームページ「展覧会」のあいさつで「今回、創作部において、20歳の若人が名誉館長賞の栄に輝きましたことは、特筆に値することと思います」と健闘を称えた。

▲書は生活の一部 筆を持たない日はない

「書を書かない日はありません。生活の一部になっています」と言う石田さん。3才から通う書道教室では、お手本をなぞらせたり、朱墨で訂正したりすることはなく、作品を壁に張り、それをどう思うか、どうすればもっと品格のある作品になるかを考え、理解させる審美眼の育成に重きを置いていた。また、大人に交じって腕を磨かせる指導のもと、中学2年から同展に応募。6回目となる昨年、「一般公募の部」で最高位となる「桐花賞(とうかしょう)」を受賞したことから、日展入賞レベルといわれる書道家が競う「役員の部」への応募資格を得た。

「役員の部」初応募となる今回、昨年12月に作品の構想を練り始めた。大伴家持の春の和歌と、作者未詳の秋の和歌の2首を選び、作品にふさわしい料紙探しにも時間をかけた。1月中旬、いよいよ書の作成に取りかかる。暖かい部屋では墨の乾きが早く、濃くなったりまばらになったりするため、暖房は使わず朝5時から筆を執った。冷蔵庫に作品を貼り、遠くから近くから見て、2作品の組み合わせ、文字の構成、線質、墨色、文字と空間のバランスなどを厳しく確かめた。遠くから見ると弱々しく生命力にかけているようで、納得できる作品がなかなか書けない。授業のある日は3~4時間、ない日は一日中、書いては貼り、貼っては書きを何度も繰り返した。締め切り間際の2月中旬、20才の自分に書ける最も品格のある作品が、ようやく完成した。

公開審査の行われた4月25日、2番目に審査された石田さんの作品は、高い評価を得た。1カ月後、館から送られてきた「成績通知」で、「海部俊樹名誉館長賞」受賞の知らせを正式に受け取った。栄誉ある受賞に石田さんは「嬉しいというよりも、本当にびっくりしました。重たい賞をいただき、この賞にふさわしい人間になれるよう努力していきます」と気を引き締めた。表彰式は7月19日、ホテル椿山荘東京で行われた。

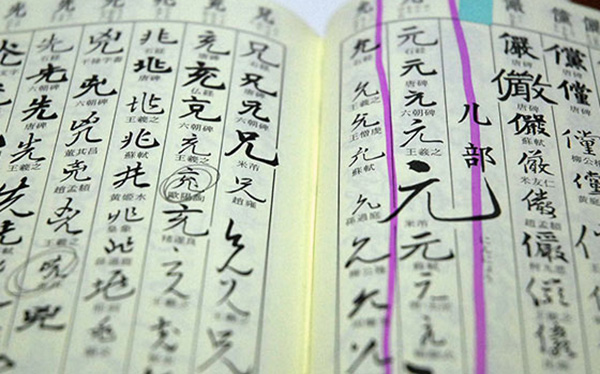

▲ひとつの漢字に幾通りもの字体がある 美術史を学ぶ留学生に「元気」を例に説明したことも

平安時代、漢字から生まれた平仮名は、日本人の美意識を表しているので好きだと言う石田さん。「紀貫之の仮名など、書の基礎となる様々な古典作品をたくさん見ることはもちろん、西洋美術にも親しみ、『美しさ』を研究していくつもりです。また、書には人間性が現われると言います。経験を積み感性を磨き『品格のある一番理想の書』が創作できるよう、これからも書き続けます」と強い意志を見せた。

▲去年の日本書道美術館展で「桐花賞」を受賞した作品

作品について

大伴家持の和歌

(原文)わが園の 李の花か 庭に振る はだれのいまだ 残りたるかも

(意味)わが家の庭のすももの花だろうか、それとも、庭に降った残雪だろうか

(創作)王可所のの 寸毛もの花可 二ハにふ留 者多れ農い万多 のこ利多類可毛

作者未詳の和歌

(原文)秋風に 大和へ越ゆる かりがねは いや遠ざかる 雲隠りつつ

(意味)秋風の中を大和の方へ越えてゆく雁は、ますます遠ざかる。雲に隠れながら

(創作)秋可勢二 や万とへこ遊留 可利可年ハ い也と本さ可類 久毛可久利都つ