関西外国語大学の海外協定であるアパラチアン州立大学(アメリカ)と協働で、春休み期間に交流イベント「Language Partner Program」を開催しました。

同プログラムは、現地の学生とオンラインでペアを組み、英会話や交流イベントに一緒に参加することで、お互いの文化を理解・尊重しながら英語でのコミュニケーション力や発信力を養うことを目的とした学習プログラムです!

オンライン交流イベント「Language Partner Program」を開催

イベントの概要はこちら。

- 主催:アメリカ アパラチアン州立大学(Appalachian State University)

- 参加:関西外国語大学の学生(21名)

- 期間:開催期間 :2022年2月19日(土)~4月9日(土)

アパラチアン州立大学(Appalachian State University)のご紹介

ノースカロライナ州ブーンという町にあるアパラチアン州立大学(略称:App State)は、ブルーリッジ山脈の麓の自然豊な場所に立地しています。

5つの学部と170の専攻がある総合大学で、一クラス平均25人の少人数教育をはじめとする質の高い教育を実践。周りを自然に囲まれた環境からアウトドアも盛んで、フィールドホッケーや山岳に関連したスポーツは全米でも有名です。

特長をまとめると、こんな感じ!

イベントの流れについて

初回のオリエンテーションでペアの発表があり、以降はペア同士で都合などスケジュールを調整。

アパラチアン州立大学生1人につき、関西外大生1~3人がパートナーとなりました。

以降は、週1回程度のペースで個別に連絡を取ったり、オンライン交流イベント(IEP)に一緒に参加しながら交流を深めます。

参加学生(関西外大) 船本実玖さんインタビュー

今回の「Language Partner Program」では学生同士の個別のやりとりが基本となり、その中身は各ペアによってさまざまです。

というわけで、1組のペアを取材し、取り組んだことや感想などについて伺ってみました。

インタビューにご協力いただいたのは、英語国際学科 3年船本 実玖さん。

よろしくお願いします!

ペアとなったのは、アパラチアン州立大学のQuinn Teddyさんで、テディさんにもコメントをいただきました(記事後半に掲載)。

少人数でのやりとりに魅力を感じ、今回のプログラムに参加

あらためて、船本 実玖さんのプロフィールはこちら。

船本 実玖(フナモト ミク)さん

- 英語国際学部 英語国際学科 3年

- 西宮市立西宮高校出身

――今回のイベントの参加のきっかけは?

コロナ禍で留学に行けなくなり、オンラインで留学生の方と交流したいとIEPに参加。

IEPはとても楽しく、勉強になりましたが、グループでの対話が基本だったので、個別でコミュニケーションを取れるイベントがあれば参加してみたいと以前から考えていました。

――外大生と留学生が「ペア」となる今回の「Language Partner Program」は、まさに打ってつけだったわけですね。

はい。最初のオリエンテーション以外は基本的には学生に一任され、SNSのメッセージでお互いのスケジュールを調整し、週に1回、1時間~1時間半、ミーティングを行いました。

パートナーになった留学生は「けん玉名人」!?

船本さんとペアになったのが、Quinn Teddy(クイン・テディ)さん。

趣味がけん玉で、アメリカの大会などにも出場しているそうです。

ZOOMでも披露してくれたんですけど、すごく上手でびっくりしました!

その腕前がこちら。

↓ ↓ ↓ ↓

なんでも、けん玉は30個ほど持っているそうで来日した際には日本での「けん玉発祥の地」廿日市市(広島)にぜひ行ってみたいとのこと。

日本の大会に出られるほどの腕前はないと謙遜されていましたが、大会に出場できるなら、いつかは出てみたいといっていました。

主に自国の文化について話し合う

週1回のミーティングでは、主にアメリカと日本の文化の違いなどについて話し合ったといいます。

例えばそれは、

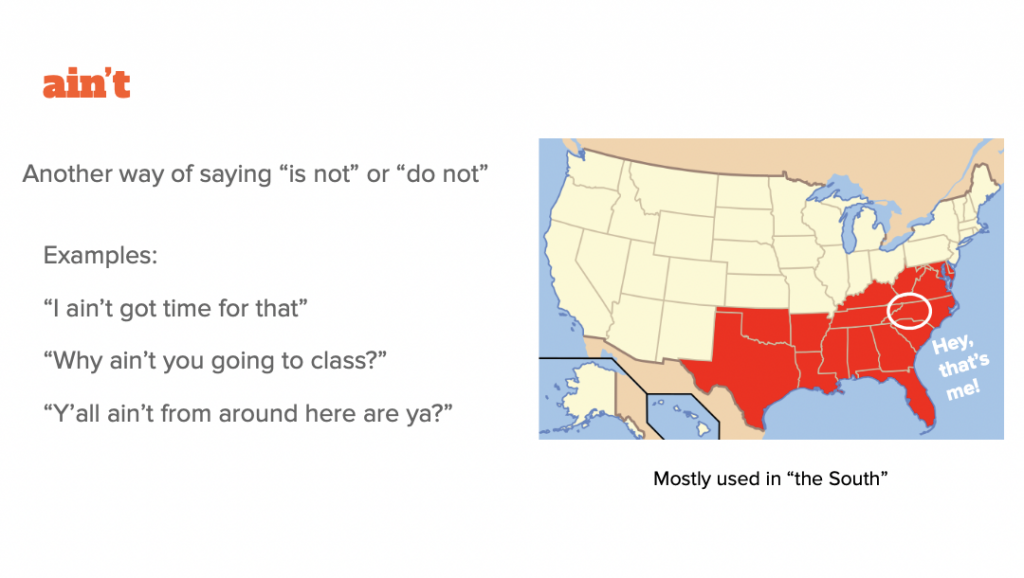

- 若者言葉(日本語と英語のスラング)

- 各国の祝日

- 食文化

- その国独自のユニークな文化(時給が安いけどチップが多いなど)

- 映画作品

といったテーマが取り上げられました。

若者言葉では上のスライド画像にある「ain’t」のほか、「y’all」(下のスライド画像参照)などを紹介していただきました。

後者の「y’all」は「あなたたち」、つまりyouの複数を表す表現ですが、もともとはアメリカ南部の黒人カルチャーの中で使われ、同じ意味を持つ「you all」や「you guys」よりも温かみがある一方、ヒップホップの歌詞にも出てくることからクールな印象もあり、よく使われるといったことを教えていただきました。

――逆に、日本語の若者言葉に関しては、船本さんが紹介された感じですか?

はい。例えば「やばい」とか、本来の意味とは違った意味合いで使われている若者言葉などを紹介しました。

――祝日についてはどういったお話が出たんですか?

サンクスビギング(感謝祭)とかクリスマスにおけるアメリカの習慣などについて聞くことができました。私は今年(2022)の成人式に参加した直後だったので、晴着姿の写真などを見せつつ、日本の成人式について解説しました。

交流が日本の文化を見直すきっかけにも

――今回のイベントに参加した感想は?

少人数での交流を望んでいたので、その点では非常に満足しています。留学生の英語が聞き取れなかったりしても、遠慮なく質問したりできますし、少人数ならではのリラックスした環境で臨めたのがよかったです。

――交流を通じて感じたことや気づきがあれば教えてください。

相手に伝えようとすることで、改めて自分が日本文化についてもっと深く知る必要があると痛感しました。

例えば、おすすめの日本映画を聞かれたときに、テディさんはジブリ作品はご存じだったんですけど、それ以外でどんなジャンルを薦めたらいいのか悩んでしまって…。

――黒澤明監督のような古典の名作もあれば、ドラマの続編として映画化された最近の作品とか、いろいろありますね。

そうなんですよ。日本で有名な映画って、いざ聞かれるとすぐには答えらなくて…。

そういう意味では文化を体系的にとらえる視点であったり、私自身がもっと日本文化に対して広く、深くアプローチする必要があると感じました。

――パートナーのテディさんとは、IEPのイベントにも参加されたようですが。

自分の好きなテーマについて語り合うプログラムに参加し、テーマごとにブレイクアウトルームに分かれて会話するイベントだったので、それぞれが別の部屋(船本さん=映画。テディさん=ゲーム)に入り、他の参加者との会話を楽しみました。

もう1つが、ギャザータウンを使って開催されたプログラムです。IEPも留学生の方と交流できる貴重な機会なので、機会があればまた参加してみたいですね。

留学生パートナーへのメッセージ

――留学生との少人数による交流を希望して今回のプログラムに参加されたわけですが、対話などコミュニケーションはスムーズにいきましたか?

私が英語で話した後、テディは必ず頷きながら「cool」「nice」といった一言を発してくれて、その相づちを入れてくれたおかげで、とても話しやすかったです。

――そうした一言があることで、話を聞いてもらっている、肯定してもらっているというのが伝わり、より話しやすくなると?

おっしゃる通りで、心地いいというか、話しやすくなりました。

当初は、テディが話すのをただ聞いている受け身中心でしたが、自分への対応を見て私も相手が話し終えた後、「nice」とか一言つけ加えて、さらに拙くてもいいので何かしら内容に関する質問を投げかけるようにしました。

――そのなかで会話がより自然なものになり、英語力も向上した感じでしょうか。

そうですね。特にリスニングの力が伸びたように思いしますし、回を重ねるごとに全体的にいい感じにコミュニケーションが取れるようになりました。

――印象に残っている会話などはありますか。

日本に来たら何を食べたい?って聞いたら、とんこつラーメン、たこ焼きって言ってたので、テディが来日したらご案内できればと思います。

――2022年秋学期からテディさんは関西外大に留学される予定です。実際に会えるのがいまから楽しみですね。

はい。事前に留学生と仲良くなれるのもオンラインイベントの魅力だと改めて実感しました。

テディに限らず、留学生の受け入れが再開したら、多くの方と交流を深めたいです。

留学生インタビュー

船本さんのパートナーとなったのが、アパラチアン州立大学のQuinn Teddyさん 。

Quinn Teddyさ(クイン・テディ)さん

- アパラチアン州立大学 3年

- 主専攻:Computer Information Systems (コンピュータ情報システム)

- 副専攻:Japanese(日本語)

- 特技:けん玉

――プログラムに参加しようと思ったきっかけは?

私が日本に興味を持ち、日本語について学んでいることを知っている教授が、今回のプログラムに参加してみないかと声をかけてくださり、日本を深く知るすばらしい機会だと参加を決意。

2022年の秋学期から関西外大に留学する予定でしたし、友人を作るいい機会だとも思いました。

――パートナーとはどのような話をされましたか?

上でミクが話したこと以外だと、地元のアメリカンフットボールチーム「カロライナ・パンサーズ」の映像を見せ、解説をしたりもしました。

こちらから伝えるだけではなく、日本の言葉や習慣などについていろいろと教えてもらいました。特に日本の祝日(アメリカの祝日より深い意味があるようです)についての話は興味深かったです。

――このプログラムについて、良かったと思う点、苦労した点をお聞かせください。

自分の文化や経験が、唯一のものであるかのように感じがちです。このプログラムでは、オンラインや教科書だけでなく、独自の経験を持つ人々と直接話をすることができ、それが何よりの貴重な体験となりました。

プログラム中、私が経験した唯一の困難は、パートナーとの言葉の壁です。でも、皆さんは私が知っている日本語よりもはるかに多くの英語を知っていました。

何度か相手の言っていることがわからず、会話が途切れるたことがありました。でも、それがこのプログラムの良さだと思います。そのような「壁」が、語学学習や交流プログラムをより意味のあるものにしてくれていると感じました。

――パートナーと一緒に参加したIEPイベントについての感想は?

参加したIEPイベントは、「Entertainment Night」と「Gather in Gather Town」の2つです。

エンターテイメントナイトでは、音楽・ゲーム・映画・テレビなどをテーマに会話を深め、国籍に関係なく、参加者たちの好きなアーティストや作品がけっこう重なっていることに驚きました。

――もう1つのギャザータウンを活用したイベントは、本学でも初めての試みでした。

技術的な問題があり、イベントを開始するまでに時間がかかりましたが、いざ始まってみると、とても楽しいイベントでした。

私たちは「Fishbowl」というゲームに取り組み、これは言葉やフレーズを考え、相手にヒントを与えて、それが何であるかを当ててもらうというもの。ゲームを通じて、日本語やアメリカ特有の言葉を学ぶこともできました。

――パートナーへのメッセージをお願いします。

3名の外大生とペアになり、皆さんがプログラムに参加してれたことと、関西外大に留学する前に三人の友人ができたことに感謝しています。

特に全日程に参加してくれ、熱心に取り組んでくれた船本さんには敬意を表したいと思います。アメリカの文化についてもっと知りたいという熱意も伝わってきましたし、彼女から日本の文化を教わるのと同様、彼女に自国の文化を伝えるのは楽しく、うれしい体験になりました。

――最後に、テディさんの趣味であるけん玉についてコメントお願いします。

私が日本に興味を持ったきっかけが「けん玉」です! 高校時代の物理の先生が日本人で、授業中にけん玉を使って、糸の張力や加速度などを実演してくれました。

実際にけん玉を手にした途端、夢中になりました。この3年間、ほぼ毎日けん玉をして、上達するために努力を続けています。時間が経つにつれて、より難しいトリックもできるようになりました。

――大会などにも出られていると伺いました。

ミネソタ州やテネシー州で開催される大会に参加。世界各国から集まった多くのけん玉愛好家と出会い、そこでの交流は刺激的で、一秒一秒が愛おしい時間となりました。

夢は、廿日市で開催される「けん玉ワールドカップ」に出場すること。そのレベルに達するには、まだまだ長い道のりがありますが、努力と決意(=けん玉を完成させるために必要なもの)を通じて、いつの日にか実現できればと考えています。

アパラチアン大学担当者の先生からのメッセージ

今回の「The Language Partner Program with The Honors College」では、最初のオリエンテーション時に、アパラチアン大学の担当者である Garrett McDowell (ギャレット・マクダウェル)先生が関西外大生に対してメッセージを送ってくださいました。

スピーチの言語は日本語! そのメッセージを掲載させていただきます。

おはようございます、こんばんは、皆さん、初めまして、関西外大とアパラチアン州立大学のランゲージパートナープログラムに参加させていただき、ありがとうございます。

私は25年ぶりに日本語を使うので、今日は下手な日本語をお許しください。

私は1993年に関西外大に留学したギャレット・マクダウェルと申します。私の実家では、世界のさまざまな地域から何人もの交換留学生を受け入れていました。最後に一番長く滞在したのは、日本からの留学生でした。

彼女の名前はえい子さんで、彼女を通じて、私は日本の文化、食べ物、服装、建築などが好きになりました。関西外大で学ぶ前、私はえい子さんと東京郊外の川越市に住み、ひと夏の間、女子大に通っていました。

そして、大学卒業後、JETプログラムで日本に戻り、広島で2年間生活と仕事をしました。現在は、アパラチアン州立大学のオナーズ・カレッジで教員とアカデミック・メンターを務めています。

博士号は文化人類学で、学位論文では、ラテンアメリカの日系人のアイデンティティに帰国移民が与える影響について研究しました。2007年から2009年にかけて、メキシコのチアパス州とペルーのリマに滞在し、フィールドワークを行いました。

皆さんと一緒に仕事ができることを大変うれしく思っています。関西外大は、私の心の中でとても特別な場所です。私のアパラチアンの学生たちも、皆さんと一緒に仕事ができることをとても喜んでいます。

私は、皆さんとこのプロセスをサポートするためにここにいることを、どうか知っておいてください。どんなことでも、いつでも気軽に声をかけてください。皆さんと知り合いになり、一緒に活動できることを楽しみにしています。

ご清聴、ありがとうございました。

さいごに

海外協定校の留学生1人を対象に、関西外大生1~3名がパートナーとなり、少人数で行われた今回のオンライン国際交流プログラム。

プログラムそのものが語学力の向上や文化の相互理解などにつながったほか、それぞれの大学に留学を予定している学生にとっては、渡航前に現地の友だちをつくる絶好の機会にもなったようです。

関西外大では、2022年春に本格的に留学を再開させましたが、引き続きオンラインでの国際交流プログラムにも力を入れていく予定です。

ご期待ください!