関西外国語大学では、語学を中心にプラスαの専門性を高める学びを、各学部・学科で展開しています。

英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コースでは、名称のとおり、英語が使える小学校教員を育成するコースです。

同学科の魅力や、いま現在の小学校の英語教育の実際などについて、文部科学省視学官として小学校外国語教育の導入を指導し、2024年より小学校教員コースに就任された直山木綿子教授にお話を伺いました。

併せて、小学校教員コースの雰囲気や魅力、可能性についても語っていただきました。

よろしくお願いします!

※記事内の情報はすべて取材時(2024年8月)のものになります。

直山木綿子教授プロフィール

直山 木綿子(Naoyama Yuko)教授

京都市立中学校の教員を経て市教育委員会に勤務。2009年文部科学省初等中等教育局教育課程課国際教育課(後に外国語教育推進室)教科調査官、国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官・(後に)学力調査官。2019年同省初等中等教育局視学官。2024年より、関西外国語大学英語キャリア学部教授。

2020年度より小学校英語が教科化され、5・6年生から教科として外国語の授業が始まった。それにともない、中学校英語科の目標及び内容が高度になり、授業内容も変わってきている。

直山先生は「小学校外国語の教科化」に際し、文科省の調査官、視学官として、その目標や指導の在り方の周知徹底や教材の在り方について携わってこられた。

小学校の外国語教育の実際。中学校との違いとは?

小学校「外国語」の授業(週2回・年間70時間)は5・6年生を対象としているが、その前段として3・4年生が週に1回(年間35時間)「外国語活動」の授業に取り組む。

それぞれの教育目標はというと、

小学校外国語活動(3・4年生)

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次のとおり育成することをめざす。

小学校外国語(5・6年生)

外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成することをめざす。

――「外国語活動」と教科となった「外国語」とでは、大きく何が違うのでしょうか?

高学年が学ぶのは「教科」なので積み上げ式になっていますが、「外国語活動」では単元1で学んだことが、必ずしも、単元2や3などの後の単元で積み上がっているとは限りません。

――1話完結式というか、学んだ内容を最悪忘れてしまっても問題ないと。

そうです。低学年で学んだ足し算、引き算は高学年でもできないといけないし、1年生のときに習った漢字は6年生でも書けないといけない。これが知識及び技能の定着を図る「教科」です。

一方で、英語の楽しさのきっかけづくりの外国語活動は、その場限りのやり取りだけに終わることもあり得ます。でも、年間35時間もやってると、ある程度の知識及び技能は身についてくると思います。

――なるほど。その素地を踏まえた上で、5年生から教科としての外国語が始まるわけですね。

2011年度から学習指導要領が全面実施となり、そのときは5、6年生が外国語活動をやっていました。その後、外国語活動を3、4年生に引き下げ、高学年は教科にしようという動きになり、現在に至ります。

いずれも、「聞く」「話す」を中心に、教師と児童がコミュニケーションを図ることが中心の授業を展開しています。教材はデジタル教科書を活用し、1人1台端末の学習環境が実現したことも大きいですね。

小学校教育におけるデジタル教科書の活用については、以下の記事もご参照ください。

外国語教育の中身ついて

現在、小学校で実践されている外国語教育はどういったものなのか。

引き続き、直山先生に訊ねてみました。

――これまで小学校には外国語という科目はなかったわけで、当初は現場に戸惑いがあったのでは?

学習指導要領には目標や学習内容は記されていますが、学習内容をどの順でどのように指導するかは記されていません。これまで英語の授業をしたことがない先生が担当するわけですから、当然、不安や戸惑いの声は少なからず上がりました。

――そうした現場の先生方のために、教材づくりや研修などを担当されたわけですね。

授業の進め方や具体的な中身について、全国の小学校を行脚しながら、時には現場の先生方を児童に見立てた模擬授業も行い、指導の在り方などについてお話させていただきました。

実際の活動を通じて、「英語って、こんなに楽しいんですね」と多くの小学校の先生から感想をいただき、当初感じていた「英語への壁」は低くなったと手応えを感じています。

――授業の「具体的な中身について」詳しく教えていただけますか。

中学校と同じで、最終的には自分の考えや気持ちなどを英語で伝え合ったり発表したりしますが、アプローチの仕方は違います。場面設定をしたうえで、絵カードなどの教材もフル活用しながら、“英語の楽しさ”を伝える授業を心がけます。

例えば、教科書などによく載っている英会話の例文として、“What time is it now?”がある。

児童に聞くと、“It’s eleven twenty.”と答える。これはA君に聞いても、Bさんに訊ねても、基本的に回答は変わらない。

でも、誰が答えても同じ回答になる質問はおもしろくないし、児童も特に興味がわかない。だから、その人に聞かないとわからない、その人の考えや気持ちにかかわる質問をしたりテーマを扱うことが大切と直山先生。

――質問の内容を自分事にすると。

私が中学校で教鞭を取っていたときから実践していたことですが、教科書に載っている会ったこともない「マイク」ではなく教室にいる〇〇君や、私の家族を題材にして、さまざまな英語表現を使って話をしたり、生徒とやり取りをしたりします。

――それをさまざまな教材を用いながら、楽しく、興味のわく授業を展開していくわけですね。

そうです。昔は手づくりで絵カードなどを作成していましたが、今はICT化が進み、教材づくりも非常に楽になりました。

持ち運びも便利ですし、作ったものを他の先生と共有できますし、見せ方などの自由度も高いです。これも児童全員に端末が行きわたったメリットの1つですね。

中学校の英語教育との連携が不可欠

順調にすべり出した小学校外国語教育だが、実践を通じて課題も見えてきた。

直山先生いわく、大きく分けて以下の

- どのような方が指導するかの問題

- 小学校と中学校の連携

という2つの課題が表面化している。

――小学校の先生は忙しいイメージがあるが、そこに新たな教科も入ってくると、より時間的な余裕はなくなります。

おっしゃるとおりで、他の教科の教材研究などもありますし、教員の働き方改革なども加味し、高学年の授業で行う英語と理科などの授業に関して、専科を置こうという動きが出ています。

――専門性の高い授業に関して、専任の先生を置くと。

現状では、英語、理科、体育、算数の4教科が議題に上がっています。いいことではある一方で、人材をどのように確保していくのかという問題があります。

英語の場合、単に英語が得意な方が「小学校の外国語教育」の指導に向いているのかというと、必ずしもそうとは言えません。例えば、退職された元中学校の英語の先生が来て、昔ながらの英文法の授業をされたり、単語テストをされたりした場合、小学校での外国語教育の趣旨と乖離したものになってしまいます。

――そう考えると、専科の指導者と一口にいっても人選が難しいですね。

講師の方も募りますが、今度はスキルや経験が足りないという問題が出てきます。その方がすごく能動的に取り組み、成長してくださればいいですが、個々のがんばりに委ねるような仕組みだと、全体的には上手くいきません。

そして、もう一つの課題が、小学校と中学校の英語教育の連携だ。

小学校で児童が学んでいることについての中学校英語科の先生方の理解が十分とは言い難い。

また、小学校で「聞く」「話す」を中心に英語を積極的に使う授業を実践しても、中学校になると、日本語で先生が一方的に解説する授業が散見され、その違いに戸惑う生徒が出てくる。

――小学校のときの「楽しかった英語の時間」とのギャップが生まれるわけですね。

中学校の英語教育に課題があると感じられている先生方はたくさんいらっしゃいますが、具体的に「何をどう変えたらいいのかがわからない」という声も少なくありません。

――現場も変わろうとしているけど、その方法がわからない。

中学校学習指導要領には、小学校に外国語教育を導入した後、中学校ではどのように指導すべきか記されていますが、現場にはそれが上手く浸透していないのが現状です。

文部科学省の情報発信が不十分な面もあり、その点は私も反省しており、今後の課題として取り組んでいきたいと思います。

――大学入職後の現在も、現場に行かれる機会はあるのですか?

各地域の小中学校などからの要請に応じて、今も小中連携などの研修会で講師をしています。

現状の指導要領に即した中学校での英語教育の在り方を考え、伝えていくとともに、そこで得られた知見を本学の学生にも還元できればと思っています。

関西外大 英語キャリア学科小学校教員コースでの指導について

直山先生が文科省時代から感じていたのが、各地域の地方自治体、教育委員会と大学との密な連携が重要だということ。

文科省から日本各地に講師を派遣し、模擬授業や講演を行うのは限度があるが、各地域にある大学には教育分野の有識者が在籍している。

その大学と地元の教育委員会が手を組むことで、現場の教員の研修が担保されるとともに、教員をめざす学生にとっても何よりの実践の場になるという。

――学生にとっても、教育現場にとってもメリットがある。

そう思います。特に学生に関しては、教員になってからの研修では遅いというか、現場に出た後では業務が忙しくなって、時間的な余裕が少なくなります。

在学中の教員養成課程のうちに、極力実践的に学びを深めてほしいという思いは強いですね。

――そのあたりも意識されて学生の指導に取り組まれている?

私の担当科目では、一方的な講義ではなく、学生が考え、実践する授業が中心です。

例えば、1年次の授業では私が教師役で学生が児童役となり、それを毎回くり返すなかで「小学校の外国語教育の指導の在り方」を学生たちが体験的に学びます。

――地域と連携した小学校での授業などもあるのでしょうか?

2年次になったら地域の小学校へ週1回、観察に出かけます。英語に限らず、現場の先生がどのように子供たちと接しているかを実地で見学します。

枚方市教育委員会と関西外大が提携して実現した取り組みで、今年度から単位認定もされるようになり、学生もより受講しやすくなりました。

関西外国語大学 小学校教員コースのすごいところ

関西外国語大学の中に小学校教員コースがあるということを、本学に着任するまで特別なこととは感じていなかったという直山先生。

入ってみて、改めてそれがいかに大変で、すごいことなのかを日々実感しているという。

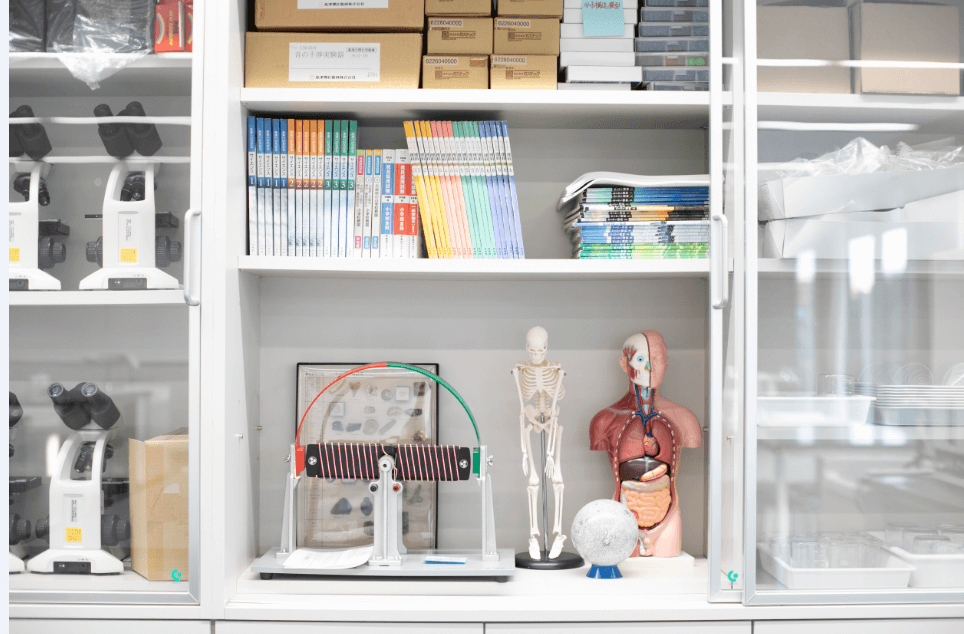

例えば、施設について。

学内には小学校教員コースの学生が中心に学ぶインターナショナル・コミュニケーション・センター(ICC)があり、同施設には、

- 音楽教室

- 理科実験室

- 家庭科教室

など、小学校教員養成には欠かせない各教室が完備されている。

教育大学だと当たり前ですが、外国語大学にそうした施設・設備を整えるのは大変で、なかなかあることではありません。

また、他大学で指導をしたこともありますが、教職課程の授業は大人数を対象に開講されていることが多いです。本学の小学校教員コースでは少人数教育を徹底しており、その点も強みでしょう。

――1クラス25人前後で授業を展開しています。

実際に授業をしていても、学生の顔がよく見えるし、行き届いた講義ができると実感します。

特に英語の授業は相互的なコミュニケーションが基本となるので、少人数の方が圧倒的に話す機会が増えるので、語学スキルの向上という観点からもメリットは大きいですね。

――まさに「英語に強い小学校教員」を育てる環境が整っている。

そう思います。一般的に、外国語大学で小学校教員免許を取るというのは非常に稀なことです。

それをまさに関西外大が実践しているわけですが、小学校の現場では「英語に強い人材」が求められているので、社会のニーズにマッチした教育環境が整えられていると思います。

学生の反応が新鮮で楽しい

現在は主に1年次と3年次の科目を担当する直山先生。

1年次の学生たちには、1コマ90分の授業をオールイングリッシュで対応できるように、できるだけ英語を使って授業を行うようにしている。

そこで目覚ましく英語スキルが伸びていく学生たちの姿を目の当たりする喜びを感じるとともに、彼ら、彼女らが発する意見が新鮮で、楽しいという。

――「新鮮な意見」の具体例を教えていただけますか。

例えば、小学校で行われている英語の授業の動画を見せたときに、「タブレット端末を使った授業は確かに有効だけど、友だちとやり取りをする際とかもみんな画面を見ている。外国語教育はコミュニケーションが基本なので、これでいいのか」など、現場の教員も気づかないような鋭い指摘が入るんですよ。

――現場にフィードバックできそうな意見が授業で飛び出してくると。

はい。1年次の学生には、「あなたたちが4年生になったときに『関西外大の学生から物申す』って本を作ろうか」と言ったくらいで(笑)。

一方で3年生は考え方がしっかりしてて、頼もしいですね。また3年生の授業には、枚方市の小学校の現役の教師が2人聴講に来ており、こちらも本学ならではの特色です。

――学生にとってもいい刺激になりそうです。

実際に、聴講されている先生に教壇にも立ってもらって、お話いただくこともあります。学生からは「現役教師の方の考えがわかってよかった」という意見が上がっており、双方向のいい取り組みができていると感じます。

――直山先生が文科省のときから言われていた、まさに地域と大学との連携ですね。

そうです。大学というリソースを使って現役教員の研修を行うとともに、その連携が教員をめざす学生にとっても貴重な学びの場となる。それが実践できており、すばらしい教育環境だ!と日々実感しています。

さいごに

この記事では、前文科省視学官である直山木綿子教授に、

- 小学校と中学校の英語教育の違いについて

- 小学校の英語教育の実際

- 英語キャリア学科小学校教員コースの魅力について

主にお話いただきました。

小学校での英語教育が拡充していくなか、英語が使え、同分野の高い専門性を持つ小学校教員のニーズは高まっています。

英語キャリ学科小学校教員コースでは、少人数教育のもと1年次から実践的な授業取り組み、英語スキルとともに、小学校教育に必要な全教科・領域の指導力を養成。その成果として、毎年のように全国平均を大きく上回る小学校教員採用試験合格者※を輩出しています。

※直近3年間の平均合格率は72%(2021年度~2023年度の3年間。39名が合格)。これは全国平均41%をはるかに上回る数字です。

この恵まれた環境をフル活用し、めざす進路を実現してもらいたいですね。その夢を叶えるのは自分自身のがんばりだけど、実現するためのチカラが付けられるよう指導し、全力でサポートしたいと思います。

\関西外国語大学公式LINEアカウント/

※資料請求ページに飛びます。LINEのみを登録する方は「LINE連携のみ」をチェックしてください