一般的には、「関西外大=語学を学ぶ大学」というイメージが強いかもしれません。

英語をはじめとする語学の学びはデフォルトとして充実しているのはもちろん、プラスαの専門性を身につけるのが関西外国語大学の学びの特徴です。

「プラスαの専門性」には多様な分野がありますが、経済、経営、ビジネスなどの社会科学系も関西外大では学ぶことができ、幅広くアプローチすることができます。

この記事では、経済学関連の科目を担当する小川一夫教授に登場いただき、経済学を中心に「関西外大で学ぶ社会科学系」の中身について詳しく解説してもらいました。

関西外大で提供される経済学科目の特徴は以下の通りです。

- 基礎科目や国際経済学が英語で学べる

- 応用科目のなかにツーリズムが含まれており、観光経済学について学べる

- 種々のデータから経済を見る(分析する)ことができる(ビジネス統計ほか)

- 学部生時代から経済学の本場アメリカに留学し、現地大学で学びを深められる

それでは、具体的な中身について見ていきましょう!

取り急ぎ、関西外大で学ぶ経済学の特徴、メリットを知りたい方は以下をクリックください。

※項目をクリックすると該当箇所に飛びます。

※記事内にある開講科目などはすべて取材時のもので、今後変更になる可能性があります

小川一夫 教授プロフィール

神戸大学経済学部卒業。同大学大学院 経済学研究科 理論・経済政策専攻 修了。米国ペンシルバニア大学経済学博士課程修了 Ph.D。大蔵省財政金融研究所 特別研究員、神戸大学経済学部助教授、米国エール大学経済学部 客員研究員、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部 客員研究員、京都大学経済研究所助教授、神戸大学大学院国際協力研究科助教授、大阪大学社会経済研究所教授、所長などを経て、2017年4月より関西外国語大学 外国語学部教授(現職)。

大阪大学社会経済研究所 招へい教員、神戸大学経済経営研究所 リサーチフェローを併任する。

関西外国語大学では、経済学、国際経済などの科目を担当。本学の学生さんを経済学好きにするために情熱を燃やしています。

関西外大で学ぶ経済学

小川先生が担当するのは外国語学部と英語キャリア学部の経済学関連の科目です。

上記2学部を中心に、国際共生学部も含めた各学部・学科で学べる社会科学系科目についてご紹介します。

※英語国際学部で受講できる社会科学系の科目については以下の記事をご参照ください。

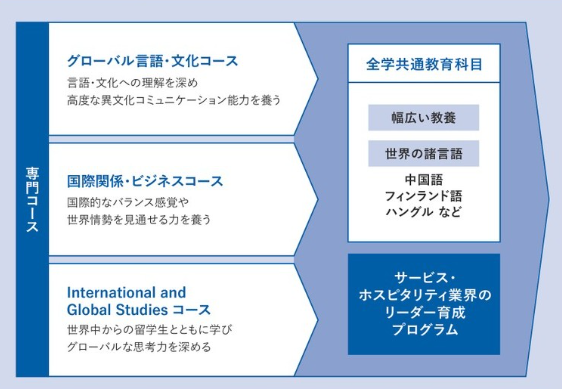

外国語学部 英米語学科

英米語学科には、

- グローバル言語・文化コース

- 国際関係・ビジネスコース

- international and global studiesコース

という3つの専門コースがあり、主に国際関係・ビジネスコースで社会科学系の科目を受講することができます。

具体的なカリキュラムを見てみましょう!

英米語学科 国際関係・ビジネスコース

【経済学関連科目】

1.基礎科目

- 経済学概論(1年次)

- ミクロ経済学(1年次) AE(オールイングリッシュ)授業可能

- マクロ経済学(2年次) AE授業可能

2.応用科目

- 国際経済学(2年次) AE授業可能

- 国際交通論(2年次)

- 金融論(2年次)

3.数量分析

- ビジネス数学(1年次)

- ビジネス統計(1年次)

- データ分析経済学(2年次)

私自身は経済学概論、ミクロ経済学、マクロ経済学など、経済学の基礎となる科目を担当しています。

【ビジネス関連科目】

- 経営学概論(1年次) AE授業可能

- マーケティング(2年次)AE授業可能

- 会計学(2年次)

- デジタルビジネス論(3年次)

「デジタルビジネス論」では、情報通信技術(ICT)をはじめ、進展するDX※を活用したビジネスモデルの考え方や、その具体的な事例について学びます。

※DX:デジタルトランスフォーメーション=企業が、ビッグデータなどのデータとAIやIoTをはじめとするデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルそのものを変革するとともに、組織、企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を確立すること

コース共通科目

外国語学部の3つの専門コースでは、共通で受講できる社会科学系の科目もあります。

- データリテラシー(1年次)

- ツーリズム(1年次)

- データマイニング(3年次)

内容は以下の通りです。

データリテラシー

データを活用するために必要な手法(統計学等)。

ツーリズム

経済現象としての「国際観光」とその関連産業に焦点を当て、観光の基礎概念、観光と交通、観光政策の3分野について理解を深める(観光経済学)。

データマイニング

大量のデータから有用な情報を発掘する技術である「データマイニング」について学ぶ。

エアラインやホテル業界など、サービスホスピタリティの分野に強いのが関西外大の特色の1つ。同分野と関連する観光経済学をフォローしており、同業界をめざす学生さんはぜひ受講いただきたいですね。

International and Global Studies コース

同コースでは、国際関係や文化、経済、ビジネスなどを英語で履修。海外留学と同様の学修環境で、高度な異文化間コミュニケーション力、ファシリテーション力などを養います。

- Economic theory (microeconomics, macroeconomics)(2年次)

- Economic development (3年次)

- International business (3年次)

- Management and leadership (3年次)

これらの経済学関連の授業をすべてオールイングリッシュで受講します。

英語で経済学を学べるのが、他大学にはない関西外大の魅力だと思います。

英語で経済学の専門用語に早い段階から触れておくのは、留学や就職を見越しても有効でしょう。

外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科

2023年4月、外国部学部に新設された英語・デジタルコミュニケーション学科でも経済学関連の科目を受講できます。

上でご紹介した英米語学科「国際関係・ビジネスコース」と共通で、

- 経済学概論

- ビジネス統計

- ビジネス数学

- データ分析経済学

こちらの各科目を受講することが可能です。

英語キャリア学部 英語キャリア学科

英語学と社会科学を融合したカリキュラムが英語キャリア学科の特色です。

経済学の基礎的な科目のほか、「ビジネス数学」「ビジネス統計」と数量分析を行う科目も開講されています。

【経済学関連科目】

1.基礎科目

- イントロダクション経済学(1年次)

- ミクロ経済学(1年次)AE授業可能

- マクロ経済学(2年次)AE授業可能

2.応用科目

- 金融論(2年次)

- 国際開発論(2年次)

- ファイナンス(3年次)

- 国際経済学(3年次) AE授業可能

3.数量分析

- ビジネス数学(1年次)

- ビジネス統計(1年次)

【ビジネス関連科目】

- 経営学概論(1年次)

- 会計学Ⅰ(1年次)AE授業可能

- 会計学Ⅱ(2年次)

- マーケティング論(2年次)

- 国際経営論(3年次)

経済学はもちろん、経営学をはじめとするビジネス関連科目が充実しているのが英語キャリア学科の特色です。

国際共生学部 国際共生学科

2023年4月に開設した国際共生学部では、すべての授業がオールイングリッシュ(AE)で行われます。

英語キャリア学科ほど科目数はありませんが、社会科学系の科目も基礎から応用まで開講され、英語で専門分野を学ぶことが可能です。

【経済学関連科目】

1.基礎科目

- Introduction to Microeconomics(1年次)

- Introduction to Macroeconomics(1年次)

- Global Economics(2年次) ※国際経済学と同じもの

【ビジネス関連科目】

- Principles of Business(2年次)

- Global Marketing(3年次)

- Global Management(3年次)

- Topics in Management(3年次)

- International Business(3年次)

関西外大で提供される経済学科目の特徴

1年次より経済学の基礎となる経済学概論、ミクロ・マクロ経済学が開講され、総合大学の「経済学部」と同様、基礎から専門知識を身につけることができます。

また応用科目として、国際経済学や金融論をはじめ、ビジネス統計など数学関連の科目を取ることも可能です。

――英米語学科 国際関係・ビジネスコースや英語キャリア学科では、基礎から段階的に経済学を学べるカリキュラムになっています。

2年次以降は選択科目になっており、興味や関心に合わせて学べます。

日本語はもちろん、オールイングリッシュで開講されている科目が多いのも関西外大ならではでしょう。

――経済学を英語で学ぶメリットとは?

関西外大ではいわゆる語学留学ではなく、留学先の学生たちと「英語で専門分野を学ぶ」留学を推奨しており、海外の大学で社会科学の分野を専攻する学生も少なくありません。

その際に、経済学の専門用語(英語)などを事前に学んでいるのは、大きなアドバンテージになると思います。用いられる英語は簡単な構文ですが、独特な言い回しや使い方があるんですよ。

外大生に適した経済学の講義を展開

「英語×ビジネス」を推進する英語キャリア学科をはじめ、関西外大では語学にプラスして社会科学系の科目は基礎から応用まで学べます。

語学とともに、経済学や経営学にも興味がある、学んでみたい!という学生にとっては魅力的なカリキュラムになっていますが、「語学の勉強が何よりも好き」といった学生の反応はどのようなものでしょうか。

――人文科学である語学を志向する学生にとっては、経済学と聞くと取っつきにくい印象がありそうです。

社会科学系でも国際関係論などは比較的スムーズに入っていけるようですが、仰るように経済学は苦手意識を持っている学生が少なくありません。

経済学の特色として、数学を使って進めていくと非常に論理的でわかりやすくなるのですが、その「数学」が得意ではないという学生が多いように思います。

――講義をされる上で工夫されていることはあるのでしょうか?

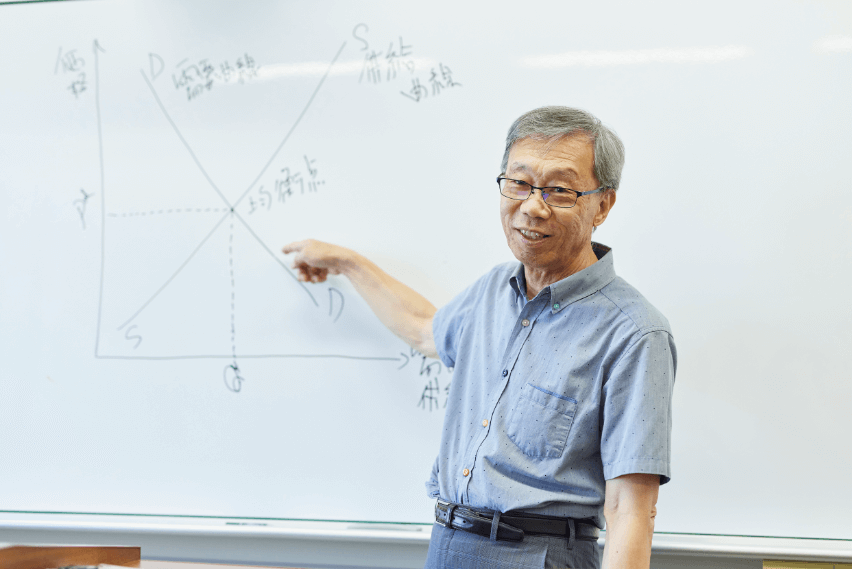

基本的に数学は使わず、極力グラフを用いて図解するようにしています。一方で、スライドで利用する資料はすべて英語にするなど、授業を重ねていくなかで「関西外大の学生」に適した講義スタイルを確立していきました。

あとは学生たちの身近な事例を使って説明することをいつも心がけています。

小川先生は、ご自身が受け持つ各授業の最初に、「お昼ご飯に何を食べましたか」「食べますか」という質問から始め、学生からは、

- 学食

- コンビニ

- 学外の飲食店

- お弁当

など、さまざまな回答が返ってきます。

「どこで何を食べるか」 の選択の過程で、自分の財布の中身やメニューの価格を照らし合わせながら、その日の自分に一番ベストなものを選ぶという作業を各人が行っています。

――そうした日常的な振る舞いも「経済活動」であると。

はい。財布の中身と紐づくのは自分の所得で、所得=資源には限りがあります。一方で、皆さんほしいものはいくらでもある。海外旅行にも行きたいし、美味しい料理も食べたいし、好きな服も買いたい。

ただし資源には限りがあるので、資源を「何にどれだけ向けるのか」という選択が重要になる。その点が、経済学の一番大切なポイントになります。

――そのことを学生たちにとって身近なランチの事例で最初に解説されるわけですね。

コンビニで商品を購入するのも同様で、普段から皆さんも経済活動を無意識にやっているんですよというところからスタートし、なるべく学生たちに興味を持ってもらえるような話題で経済学にアプローチするようにしています。

――数学が苦手な学生も無理なく学べるよう工夫がされていると。

一方で、数学は嫌いじゃない、その分野をもっと深めたいという学生には、データ分析、データリテラシー、データマイニングなどの科目も配置されており、データを使って経済学の実証分析にアプローチすることも可能です。

学部生時代に経済学の本場アメリカに留学できるのが最大のメリット!

1年次に基礎科目の「経済学概論」や「ミクロ経済学」などを受け、同分野に興味をもった学生が2年次以降に開講されている社会科学系の応用科目を受講。

その後、3年次の留学で現地の学生と同じクラスで経済学やビジネスを修得する、といった流れで学びを深められるのも関西外大ならではの魅力です。

――学部生時代に、留学先で経済学を学べるメリットは大きそうです。

特に関西外大は北米に提携大学が多いわけですが、アメリカは経済学、経営学の本場。その本場で、英語で経済学などを学べるのは本当に貴重な体験になると思います。

環境問題を扱ったり、オークションの原理を追究したり、犯罪や政治にアプローチしたり、アメリカの経済学は非常に幅が広いんですよ。その広範な専門分野を、理論と実践を往還しながら学ぶことができます。

――経済学などの専門分野の学びを深める過程で、語学力も高められるのは確かに魅力ですね。

私自身がそうでしたが、経済学部の学生は大学院を修了した次のステップとして海外留学に行くことが一般的です。それが、学部生時代に本場の講義に触れることができるわけですからね。

――他大学の経済学部でも留学に行けますが、大半が語学留学です。一方で、関西外大が推奨するのは「英語で専門分野を現地の学生といっしょに学ぶ」留学になります。

最短で本場の経済学に触れられるという観点からいえば、関西外大で語学とともに専門分野を深めるルートが「経済学を極める近道」なんじゃないかなと感じています。

意欲が高いほど成長できる環境が整えられていると思うので、ぜひチャレンジしてほしいです。

――卒業後の進路の幅が広がりそうです。

実際に、留学を経て卒業後に大学院の経済学研究科に進んだ学生もいますし、CA(客室乗務員)をめざしていた学生が留学先で学んだビジネスの分野に興味を持ち、外資コンサル系の企業に就職したケースなどもあります。

次の進路の幅を広げるという意味でも、学部生時代に海外に出て、現地の学生たちといっしょに経済学や経営学を学ぶメリットは大きいと思います。

なお、関西外大では毎年数多くの学生が留学の夢を実現しており(2023年度では約1,200人の学生を海外に派遣)、その実績を支えているのが多彩な留学プログラムと手厚い留学奨学金です。

留学奨学金の詳細については、以下の記事をご参照ください。

留学準備前教育も充実!

関西外大が推奨する留学は、語学の習得を目的とした「留学生専用のプログラム」で学ぶのではなく、留学先の現地学生と同じクラスで「正規のプログラム」を受講します。

英語やスペイン語など現地の言葉で専門分野を学ぶので、高い語学スキルが要求されます。

そのため、関西外大では留学資格審査・留学選考試験を設けるとともに、留学準備教育にもチカラを入れ、

- Super IES プログラム

- 留学候補生対象の特別授業

などがそれに当たります。

Super IES プログラムは本学協定校のネイティブ教員の指導のもと、

英語の 「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能とともに、リサーチペーパーの書き方や、プレゼンテーションの仕方など、海外の学士課程の授業に対応するために必要なアカデミックスキルを養うという関西外大独自の英語学修プログラム。

※Super IES プログラムの詳細については以下のページをご参照ください。

また留学開始直前学期には、留学準備教育として、留学生別科や留学候補生対象の特別授業を開講。

関西外大で学ぶ外国人留学生と同じクラス(=留学生別科)で、オールイングリッシュによる現地大学さながらの学びを体験することができます。

――小川先生は留学生別科で日本経済論の授業も受け持たれています。

授業では、「日本はなぜ、世界有数の貯蓄王国になったのか」「日本の高度経済成長が止まってしまったマイナス要因について」「年功序列のメリット、デメリット」といったトピックスを取り上げ、グループに分かれてプレゼンを行ってもらいます。

貯蓄に関していうと「人口構成」「所得」「教育」「結婚」「住宅」などのファクターを与え、例えば「昔は派手婚で子供も多かったので結婚資金を貯める必要があった」など、各項目から問題にアプローチしていきます。

――切り口は経済学ですが、日本の生活様式や文化、社会なども関係してきますね。

そうなんですよ。日本人の気質やライフスタイルなども反映されるので、そうした視点も加味しながら学生に発表してもらっています。

また、日本の高度経済成長のマイナス要因を考える際に日本の学生だと公害問題を取り上げることが多いんですけど、安保や三島由紀夫の問題を取り上げたり、海外の学生は視点がユニークで面白いですね。

――そうした環境でいっしょに学べる経験は外大生にとっても大きそうです。

留学前に留学生たちと同じクラスで学ぶのは、留学先大学での準備教育として、いい経験になると思います。先の安保の事例のように、日本を客観的に見る視線も養えるので、その点のメリットも大きいでしょう。

経済学の考え方、学問的な魅力・面白さについて

これまで、関西外大で学ぶ経済学を中心とした社会科学分野の学びの概要と、そのメリットなどについて解説してきました。

ここからは、受験生のみなさんの参考になればということで、経済学全般について小川先生にお話しいただきました。

小川先生いわく、「経済学の考え方」を学ぶに当たって、以下の6つのキーワードが切り口となります。

- 合理性

- コスト

- 便益

- トレードオフ

- インセンティブ

- 限界

コストや便益というとお金の話をイメージしがちですが、例えば、大学で授業を受ける行為も労力や時間というコストがかかっています。

同じ時間、アルバイトをすれば賃金(インセンティブ)が発生するし、恋人とデートを楽しむこともできます(この選択しなかったことで失われた価値を機会コスト=オポチュニティーコストという)。

しかし、それを上回る便益(ベネフィット)があるから、「授業を受ける」ことを自らの意思で選択していることになります。

――本人は意識していないかもしれませんが、「友だちとご飯を食べる」「授業を受ける」といった日常的な行動も、数多くある選択肢の中から自分に一番便益のあるものを選び取り、時間や労力、金銭などのコストをかけて何かしらの利益を得ていると。

時間もお金と同じく「資源」であり、資源には限りがあるので「選択」する必要があります。その選択の指標となるのが、行動したときに得られる利益などのベネフィットや「AよりBの方がコスパがいい」といったトレードオフの考えです。

行動を促すために賃金などのインセンティブがあり、ベネフィットとコストを常に考えながら私たちは日々行動をしています。

――「経済学の考え方」は私たちの周囲で、日常的に応用されているわけですね。

最後の「限界」は英語でいうとmarginalで、例えば60分のうち勉強を50分やり、SNSを10分やったとします。60分の中で1分余分に勉強したら、1分楽しいSNSの時間が削られる=コストがかかわるわけですが、その分、勉強の成果=ベネフィットが7上がったとします。

ベネフィットがコストを上回るといいんですけど、上のケースで1分SNSを減らしたことで満足度が7減るとすると、差し引き0です。この場合には時間調整によってさらにベネフィットを得ることは無理になります。このように最適な行動を考える上で、追加的にもう1分(1単位)何かをしたときのベネフィットとコストを比較することによって、ベストな状況を求めることができるわけです。

――受験生にとって身近な「勉強とSNS」の話を事例として挙げてくださいましたが、この限界の概念が実社会でも応用され、経済学を考える上でも重要ということですね。

おっしゃる通りです。行動における意思決定が「どこまで」行うのか、あるいは「今の状態をどれだけ」改善させるのかを考察する指標となり、例えば工場で自動車を何台生産するのか、公共投資をどこまで進めるのか、といった際にも限界の考えが用いられます。

さいごに

この記事では、経済学を専門にされている小川一夫教授に関西外大で学べる社会科学系科目の詳細や、経済学全般についてお話を伺いました。

関西外大で提供される経済学科目の特徴は以下の通りです。

- 基礎科目や国際経済学が英語で学べる

- 応用科目のなかにツーリズムが含まれており、観光経済学について学べる

- 種々のデータから経済を見る(分析する)ことができる(ビジネス統計ほか)

- 学部生時代から経済学の本場アメリカに留学し、現地大学で学びを深められる

特に4番目の「学部生時代に留学し、現地の学生と同じ環境で経済学を学べる」のは、他大学ではほとんど見られない関西外大ならではのメリットになっています。

――経済学を志望する方が外国語大学に進むのは遠回りのようで、実は最短で本場の学びに触れられる近道かもしれません。

本当にそう思います。併せて、グローバル人材に不可欠な英語力も身につけられますからね。

実際にそれを実践している外大生が何人もいますし、意欲のある方はぜひチャレンジしてほしいです。

――最後に、小川先生が考えられる経済学の魅力について一言お願いします。

日常のさまざまな現象を経済学の道具を使って多角的に分析できるところが面白いですね。例えば、「大学で授業を受ける」「結婚をする」といった一見、経済と関係ないと思っているようなことが経済学で分析でき、それを実際にデータを使って確かめることができるのが大きな魅力です。

関西外大で、語学とともに経済学の奥深さ、魅力にぜひ触れてみてください!

\関西外国語大学公式LINEアカウント/