2015年にスタートした、関西外大の留学生別科で学ぶ外国人留学を対象としたグローバルインターンシップ。

コロナ禍で一時中断しましたが、2023年度より本格的に再開し、さまざまな派遣先で外国人留学生が就業体験に取り組みました。

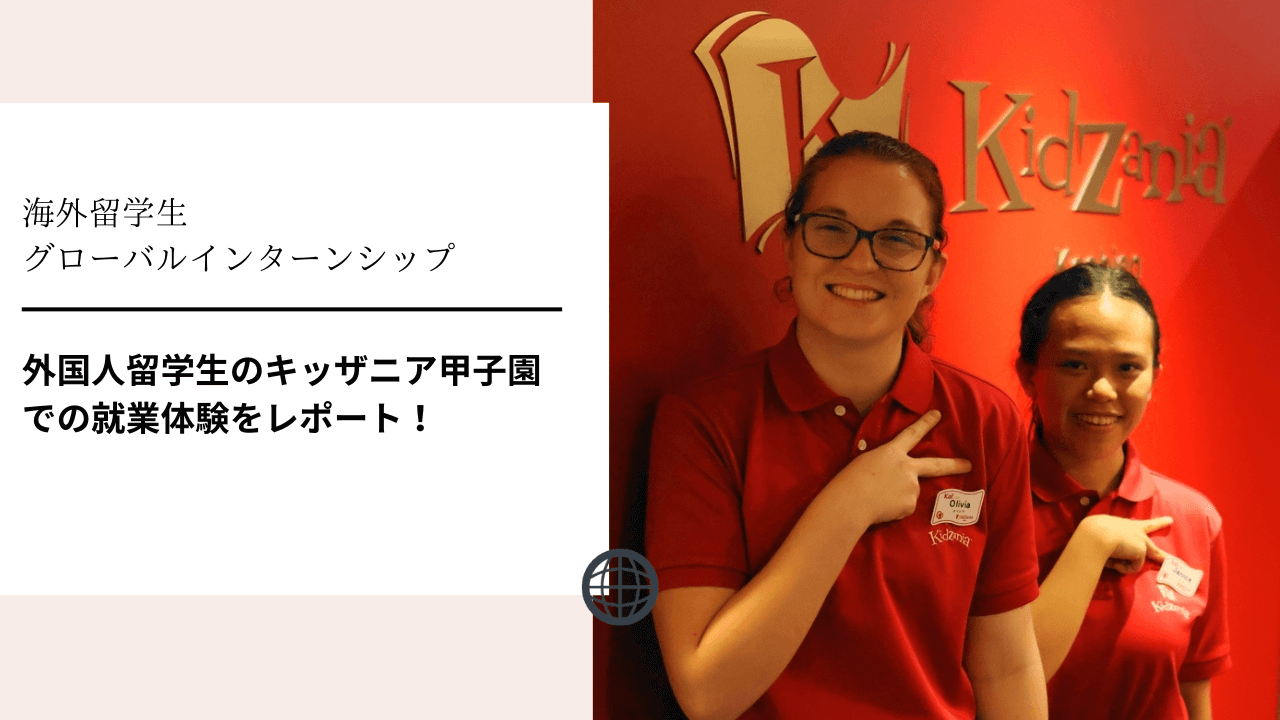

この記事では、キッザニア甲子園(兵庫県西宮市)のインターンシップに参加した

- WU, Yuen Lam (ウー・ゲン・リン)さん

- SZABO, Olivia Yasmin(サボ・オリビア・ヤズミン)さん

のお二人の現場での取り組みなどについてご紹介します。

関西外大のグローバルインターンシップ

最初に、関西外大の海外留学生グローバルインターンシップ(KGIP=KANSAI GAIDAI INTERNSHIP PROGRAM)について簡単にご紹介しておきます。

概要は、

- 対象:本学の留学生別科で受け入れている外国人留学生

- 2023年度参加者:66人

- 日本語レベル:日常会話レベルからビジネスレベル

- 出身国:アメリカ、ヨーロッパ、アジアの13 ヶ国

- 派遣先:企業、小中高校、行政機関など39の派遣先

※各データは2023年度実績のもの

といった感じで、外国人留学生たちがさまざまな企業・学校、団体などで、「日本の職場の実際」を体感しています。

留学生プロフィール

留学生プロフィール(写真・左)

お名前:WU, Yuen Lam (ウー・ゲン・リン)さん 愛称:ジャニスさん

出身地/大学:香港出身 The University of Hong Kong (香港大学)

キッザニアでの担当パビリオン:ガラス工場

インターンシップ期間:6/3~7/27(週5日)

留学生プロフィール(写真・右)

お名前: SZABO, Olivia Yasmin(サボ・オリビア・ヤズミン) さん

出身国/大学:アメリカ合衆国出身 Portland State University (ポートランド州立大学)

キッザニアでの担当パビリオン:カーライフサポートセンター

インターンシップ期間:6/3~7/27(週4日)

お二人がインターンシップを行ったキッザニア甲子園の概要は、こちら。

キッザニア甲子園は日本国内2施設目として、2009年にオープン。

英語に触れられる機会も提供され、すべてのパビリオンで簡単な挨拶を英語で行っているほか、専属スタッフと一緒にすべて英語で体験できる特別なプログラムもあります。

お子さんは好きなパビリオンを選ぶことができ、仕事をしたら、お給料として専用通貨「キッゾ」がもらえます。キッゾは施設内で買い物を楽しんだり、サービスを受けたりすることに使えるんですよ。

体験して作ったものは「成果物」として持ち帰ることができ、作ったピザやソフトクリームなどの食べ物は、キッザニアの中で食べることもできます。

ガラス工場を担当したジャニスさん

ジャニスさんは、キッザニア内のガラス工場を担当。

パビリオンの概要は以下の通りです。

日本人のホスピタリティを実感。その視点を自らの接客にも活かす

―キッザニアで働いた印象は?

キッザニアはお子さんが初めて職業体験をする場所です。その中で私自身も「日本での職業体験をしている」ということで、最初の頃はすごく不思議な感じでした。

新しい情報が常に入ってくる環境で、仕事がマンネリ化しないというか、「同じことを繰り返している」という気がしないところが楽しく、毎日新鮮でした。

―インターンシップを通じて得られた「気づき」があれば教えてください。

キッザニアには外国から来られたお客様も多く、日本人と外国人の方の対応の違いみたいなものを感じ、その根底には「ホスピタリティ」に対する考え方の違いがあるのではないかと思いました。

―「ホスピタリティ」に対する考え方の違いについて、もう少し詳しく教えていただけますか。

香港でもそうですが、諸外国では、「スタッフは、お店のことを優先して行動するのが当たり前」です。一方で、日本ではお客様を最優先し、最良のおもてなしを心がけます。

来場者の立場になった際も、日本人の方はスタッフに寄り添って行動してくれる人が多かったように思います。

―では、ジャニスさんが考える「ホスピタリティのある人」とは?

相手の立場になって、「今、こういうことを求めているんだろうな」と、予想することができる人だと思います。

―キッザニアの中で実践された「ホスピタリティ」の具体例があれば。

お子さんの場合、1~2歳の年齢差でも体格や思考力に大きな違いがあります。一律に話をするのではなく、参加者の年齢や個性にあわせて説明をするように心がけました。

―キッザニアでの経験は、今後のキャリアにどのように活かされそうですか?

将来、語学を活かした職業に就くのが目標で、順当に考えるとそれは先生、通訳、翻訳などの仕事になると思います。

ただ、キッザニアに来てさまざまな職業に触れ、「可能性は他にもいろいろあるのでは」と考えるようになりました。その意味では、自分の世界も少し広がったように思います。

―最後に一言お願いします。

親身になって助けてくれるスタッフの皆さんのおかげで、充実した楽しい2か月を過ごすことができました。

その中で多くの気づきを得られて、人間的にも大きく成長できたと思います。ありがとうございました!

日本語はもちろん、英語、広東語でのご案内時も頼りになりました!(担当者コメント)

「ガラス工場フロントマネジャー」NUTSさんコメント

ジャニスさんは勉強熱心でシナリオを覚えて伝えるだけではなく、どうすればよりこども達に伝わるかを考えてアクティビティができていました。

また、こども達の言葉にきちんと耳を傾け丁寧に受け答えをされていたので、楽しい雰囲気に包まれていました。

英語のアクティビティもすぐに習得してくださり、海外のお客様がいらっしゃったときには、とても頼りになりました。特に香港からお越しのお客様には広東語でご案内をして大変喜んでいただきました。ジャニスさんがガラス工場に来てくださってとても嬉しかったです。

ガソリンスタンド、カーライフサポートセンターを担当したオリビアさん

オリビアさんはガソリンスタンド、カーライフサポートセンターを担当。

パビリオンの詳細は以下の通りです。

子どもとふれあうことができ、日本語も学べる最良の環境

ー日本に留学したきっかけは?

大学では国際関係について学び、実際に他の国の文化に触れることで視野を広げたいと、関西外大にやってきました。

グローバルインターンシップに参加したきっかけは、関西外大に来てから同制度のことをしり、就業体験を通じて日本への理解をさらに深めたいと思ったからです。

ー数あるインターンシップ先からキッザニアを選んだ理由は?

子どもが好きで、子どもたちと交流しながら日本語の練習もできると思ったのが一番の決め手です。

学校で英語を教える仕事もありましたが、それだと日本語をあまり使わないから、現場で日本語が使えるキッザニアは私にとって魅力的でした。

ー現場で子どもと関わる上で、一番大変だったことは?

日本人のお子さんにとって、「英語」はすごく怖い存在のようで、中には私の外見を見て緊張する人も。私が日本語で話しかけても答えてもらえなかったこともあり、その点が少し大変でした。

―キッザニアでは海外からの来場者も増えていますが、「グローバル」という観点から何か提案はありますか?

いろいろな国からの来場者がいましたが、国によって保護者や子どもの反応が違うこともあるので、その対応について今以上に配慮できれば、より良くなるのではないでしょうか。

―「国による反応の違い」に関して、具体的なエピソードを教えていただけますか。

例えば、日本のお子さんはキッザニアに来れば、一人で自由に行動します。それがキッザニアのコンセプトでもありますが、アメリカの保護者の方は絶対にお子さんを一人にさせません。

―イメージ的には逆のような気もしましたが、アメリカの保護者の方はお子さんにぴったりくっついて行動されるんですね。

アメリカでは誘拐事件がたくさん発生したので、「子どもを一人にさせない」という文化が根付いているからだと思います。

―最後に一言お願いします。

2カ月間という長期のインターンシップでしたが、キッザニアに来るごとに、この場所がどんどん好きになりました。

帰国し、大学を卒業したらまた日本に戻ってきたいと思っているので、キッザニアでの経験をその際に活かせたらと思います!

複雑なアクティビティにも前向きに取り組む姿勢に感謝!(担当者コメント)

「ガソリンスタンド・カーライフサポートセンター フロントマネジャー」SUIさんコメント

オリビアさんにはガソリンスタンドとカーライフサポートセンターの日本語と英語、計4つのシナリオを覚えてアクティビティをしていただきました。

専門用語が多く、長いシナリオでしたが、前向きに取り組んでマスターしてくださいました。

また、アクティビティの種類が多く複雑な受付対応も進んで取り組み、スムーズに受付ができるようになりました。オリビアさんの前向きさが、私たちの大きな助けになったことは間違いありません。周りの仲間のことを常に考えてくれるオリビアさん。彼女のインターン期間が終了することを一緒に働く仲間はとても残念に思っています。オリビアさんの今後のご活躍を一同応援しています。

さいごに

この記事では、キッザニア甲子園でのグローバルインターンシップに参加した

ジャニスさんとオリビアさんのインタビューを中心に、就業体験のレポートをお届けしました。

コロナ禍が一段落し、インバウンド消費も再び増加傾向にあります。

実際、今回訪問したキッザニア甲子園でも現在(2023年7月)1割以上が海外からの来場者だといいます。

そのような状況で、英語力はもとより、グローバルな視点をもった外国人留学生の存在は現場の戦力になっているようでした。そして、それ以上に留学生にとって“日本の実際”を体感し、学べる、最良の場となっているようです。