国公立大の人気は堅調で、河合塾の第3回全統共通テスト模試(2024年10月開催)による志望動向を見てみると、

- 前期日程:前年比102%

- 後期日程:前年比104%

- 中期日程:前年比101%

という結果で、全日程で前年比を上回っています(出典:kei-net「全統模試からみる2025年度入試の志望動向」)。

一方、国立大学が第一志望だったけど、カリキュラムや留学プログラムなどの中身を確認したうえで、関西外大に進んだ学生も少なからずおり、今回インタビューに答えくれた中川優来さんもその一人。

- 英語にプラスして社会科学関連の専門分野を身に付けられる

- 2年以上の留学プログラムがあった

- 定員枠のない手厚い留学奨学金制度があった

といったことが、関西外大に進学するきっかけとなり、目標どおり約3年間の大学・大学院学位留学でニューヨーク州立大学オルバニー校 (アメリカ)への留学を果たしました。

この記事では、そんな中川さんの留学体験記を中心に、留学前の学修や就職活動についても伺いました。

中川さんが実感した「関西外大に入学してよかったところ」は以下にまとめています(※クリックすると該当箇所にジャンプします)

※内容は取材時(2025年2月)のものになります。

学生プロフィール&留学概要

学生プロフィール

- 中川 優来さん(英語キャリア学部 英語キャリア学科4年)

- 大阪教育大学附属高等学校池田校舎(大阪府)出身

留学の概要はこちら。

- 留学区分 大学・大学院学位留学

- 留学先 ニューヨーク州立大学オルバニー校 (アメリカ)

- 留学期間 2022年8月~2025年5月

- 修得学位:Bachelor of Economics 経済学(学士)、Master of Public Administration 公共経営学(修士)

留学(大学・大学院学位留学)に行くまで

高校生のとき、当初は国立大学の進学しか考えていなかったという中川さん。

ただ、自分は本当にどんなことを学びたいのかを真剣に考えたときに出てきたキーワードが、「海外の大学への留学」だった。

「留学に強い大学」を調べ、関西外大のオープンキャンパスに参加。

全体説明の会場で流されていた「海外で働いている先輩のキャリアを紹介するビデオ」を見て、より留学が現実的に感じ、関西外大に行きたいという思いが強くなりました。

関西外大の入学の決め手となったのが、

- 2年以上の長期留学のプログラムがある

- 充実の留学奨学金制度(フルスカラシップ)

という2点。

それぞれ詳しく見てみましょう。

大学・大学院学位留学をめざす

日米2つの学位号と、アメリカの大学院の修士号を修得できる国内の大学では類をみない留学プログラム。

具体的な期間は、

- 関西外大の学士号

- アメリカの大学の学士号

- アメリカの大学院の修士号

計3つの学位を5年半で修得する。

1年間の交換留学は他大学でもいくつか見かけましたが、ここまで長期で、3つの学位の修得をめざせるのは関西外大だけ。

ハードルは高いと思いましたが、入学時から大学・大学院学位留学をめざしていました。

大学・大学院学位留学の詳細については、以下のページをご参照ください。

定員枠がなく、返済不要の留学奨学金(フルスカラシップ)

多彩な留学プログラムが完備されているのが関西外大の特色の一つで、毎年多くの学生を海外の協定校に派遣している。

そうした留学に関する質と量を担保しているのが、充実した留学奨学金制度だ。

関西外大には、「フルスカラシップ」「スカラシップ」という独自の「給付型」留学奨学金がある。

ポイントは、

- 給付型(返還の義務なし)

- 定員制限なし(基準を満たせば、全員に支給)

- 留学期間中も、本学の授業料その他納付金(合計115.4万円)は納入する必要がある

ということで、コロナ禍で留学がストップしていた時期を除き、毎年多くの学生が同奨学金を活用して「留学」の夢を実現している。

受給するには英語能力評価試験の一定以上の成績が必要なので、留学前は専門分野(経済学)の語学の勉強にもチカラを入れました。

結果、留学に行くまでにTOEIC 900、TOEFL iBT 92、TOEFL PBT 603というスコアを出すことができました。

関西外大の留学奨学金の詳細については、以下の記事をご参照ください。

英語+α(経済学)の学びを推進

中川さんが所属する英語キャリア学科では、「英語+社会科学」の学びを推進し、経済学やビジネス関連の科目が受講できる。

英語キャリア学科を含む、関西外大で学ぶことができる社会科学関連の科目については、以下の記事をご参照ください。

1年次から専門科目でビジネス系の科目が複数開講され、一通り受講したなかで一番「おもしろい」と思ったの経済学だった。

留学先でも英語で経済学を深く学びたいと考えるようになり、日本にいる間に同分野の基礎を固めたいと、関西外大の単位互換制度を使い大阪経済大学の経済学の関連科目を受講した。

私自身は文系なんですけど、数学やモデルなどを使って、論理的に物事や事象を解析していくところが面白いと思いました。

留学に行く前に経済学の基礎について広く学ぶことができ、同分野の興味が広がるとともに、留学先で専門分野を深めるいい準備期間にもなったと思います。

留学先大学では経済学とビジネスを専攻

留学先のニューヨーク州立大学オルバニー校では、専門分野として、

- 経済学

- ビジネス

を専攻。

具体的な中身として、以下のような専門分野について学びを深めた。

経済学

ミクロ・マクロ経済学の基礎・中級クラスと都市経済学や発展経済学への理論の応用、微分積分などの数学

ビジネス

マーケティング、金融論

留学前に経済学については幅広く学び、基礎知識があったので現地での学びは比較的スムーズに入っていくことができました。

専門分野以外の学びとしては、一般教養の科目として、アメリカ史やアート、進化論、ライティングの授業などを受講。

基礎知識があった経済学やビジネスの分野とは違い、アメリカ史や進化論は初めて聞く話がほとんどで、例えば進化論であれば医学用語や学術用語などが頻出し、初めて目にする英単語が多く、それを覚えるだけでも大変だったという。

テストの際、もともと知識のある経済学は最低限にし、暗記がメインの一般教養のクラスに多く時間を割きました。

各専門分野の知見を広めるとともに、「優先順位と労力」を考えながら取り組んだ現地での学修を通じて、時間管理とタスク管理能力も向上したように思います。

大学院ではMPA(公共経営修士)を専攻

大学院では主に、

- 公共政策理論:政府や非営利団体の仕組みについて

- データ分析:データ分析ソフトを使ったデータの分析と解釈の仕方

について学んだ。

修士号は、MPA(Master of Public Administration)で日本語では公共経営修士や行政学修士と訳される。

日本でもよく耳にするMBA(Master of Business Administration=経営学修士)は企業経営の実務家の養成を目的に、民間ビジネスセクターを主たる対象として経営資源(ヒト・モノ・金・情報)の活用方法や戦略を学ぶ。

一方、中川さんが専攻したMPAは、主に公共セクターを対象に「組織をどのように経営(運営)するか、政策効果をどのように把握するか」について研究する。

政府機関やNPO・NGOなど非営利団体を対象に、政策理論について考察したり、マーケティング的な視点から公共政策の成果や満足度を測ったり、といったことを主に研究します。

Concentrations(研究領域)を確認すると、「Public Economics and Finance」とあり、経済学やファイナンスも学べるとともに、広く公共的な政策についてもアプローチできると思いMPAに進みました。

民間委託できる行政サービスを調査し、契約書を作成する

大学院での研究課題の1つに、「行政サービスで民間に外部委託できそうなものを調べ、その契約書を作成する」というものがあった。

例えば、すでに実現しているものとしてゴミ収集事業などがあるが、まずは政府の公式サイトで現在執り行われている行政サービスを調べるところからスタートする。

留学生で現地の公共サービスについて精通していないという点と、課題を完成させるために外部委託が可能なサービスであり、かつ「契約書を作るのに必要な情報がサイトにすべて掲載されている」ものを探す必要があり、作業は難航したが、そんななか中川さんが着目したのがソーシャルサービスだ。

大学があるニューヨーク州オルバニー郡に、子供の家庭内暴力などに関するレポートを受けるサービスがあり、その内容を審査する部署と、受理されたあとにメンタルケアを行う業務の外部委託について考察しました。

業務の一部をNPO法人などに委託すること提案し、課題にある契約書の作成については、

- 業務に当たるうえで最低限必要なスキル

- 適正(年齢、経験 etc.)

- 全体の予算

- 募集するスタッフの給与

- 契約期間

といったことを、他州の同じような案件の提案依頼書を参考にしながら策定。

同じ職業の方の平均的な賃金、雇用期間などを参照しながら、契約書を策定していった。

資料や公開情報を精査し、一つひとつの項目に論拠を持って契約書を作っていきました。内容が実践的で、実務のスキルも磨かれたと思います。

統計分析ソフトを用いてビッグデータを解析

データ分析については、Stata(ステータ、スタータ)というソフトを用い、解析を行った。

授業では、例えばニューヨーク州の子供がいる家庭のデモグラフィックスを活用し、世帯年収と子供の学力との相関関係などについて調べた。

さまざまなビッグデータを用い、解析を行いました。

Stataを使うのは初めてでしたが、もともと数学や統計学が好きだったので、それほど苦労することはなく、データの解析は楽しかったです。

膨大な課題をこなすため戦略的にリーディングに取り組む

学部生時代は大教室での授業が多かったが、大学院の授業は1クラスの人数は20人程度。

グループワークやプレゼンが多いので、自発的に発言し、コミュニケーションを積極的に取ることを意識した。

自ら発言していかないと周りからの信頼が勝ち取れないというか、「なぜクラスにいるの」「あなたの意見を聞かせて」という雰囲気になるので、積極的に話をするようにしました。

そのなかで、自然と能動的に発言する姿勢も身に付きました。

また大学院になって大きく変化したのが、課題として求められるリーディングの量だ。

1週間で約100ページの資料(PDF)を配布され、それが5科目で課される。

こなすのはほぼ不可能な分量で、こなしたところで内容もすべて覚えられないし、読むことだけに傾注しても評価はされない。

最初の1、2カ月は正攻法で取り組みましたが、時間が足りないし、全部読んだところで成績に直結するわけではないと実感したので、途中からやり方を変えました。

具体的には、

- インデックス(索引)を確認して概要を把握する

- メソドロジー(方法論)のところは重要視しない

- 逆にファインディングス(調査情報や分析データなどから得られる一次的な発見や気付き、所感のこと)は精査に読む

といった感じで戦略的にリーディングを行い、効率よく課題をこなせるように取り組んだ。

要領よくこなすことで時間的な余裕が生まれ、オフィスアワーも積極的に利用するように。わからないところを質問し、毎週の課題の成績をしっかりキープしました。

大学院に進学してから勉強量がこれまで以上に増えましたが、リフレッシュのためにジムに通ったり、友人との時間を大切にしたり、メリハリを付けて取り組むように。結果的に学修効率も高まりました。

ニューヨーク州議会でインターンシップを体験

MPAの大学院の修了要件のなかに、専門分野に関連する350時間のインターンシップがあった。

中川さんはニューヨーク州議会でのインターンシップに参加。

週2、3回通い、議会の議事録を取る仕事をはじめとして、議員主催のイベントに関する事務作業、議員のミーティングで他のインターン生との交流などを体験した。

Senate(上院)とassembly(下院)があり、それぞれ議員が何人いてといった感じで、上司の方が仕事の合間に州議会の仕組みについて一から丁寧に教えてくださいました。

並行して議会でのやりとりに直に触れられたことで、「アメリカの政治」の一端を体感でき、公共政策などを考えるうえで、いい勉強の機会になりました。

また夏休みに日本に帰国した際には、箕面市の議員事務所でのインターンシップに参加した。

ちょうど選挙の時期で、主に選挙活動のサポートに取り組んだ。

350時間のインターンシップを行うのは大変でしたが、日米の議員の方の仕事の現場を知る貴重な体験となり、得られた知見は公共経営の学びにも活かされました。

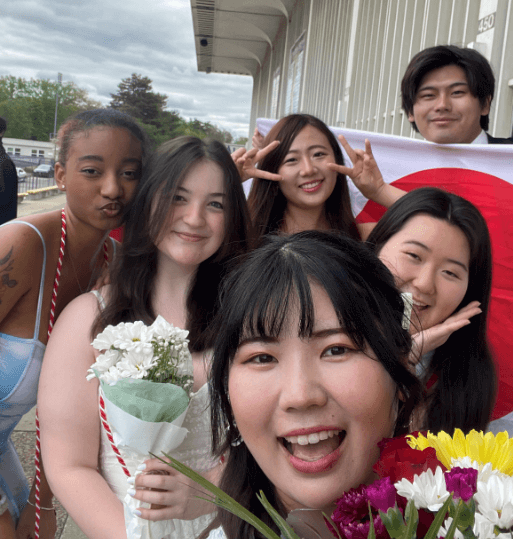

日本語チューターや学生団体など課外活動も充実

学部、大学院の両期間を通じて、課外活動にも精力的に取り組んだ。

- 日本語チューター

- 学生団体JAS(Japanese student association)

などの活動に参加し、日本語チューターでは現地大学で日本語を学ぶ学生の勉強をサポートした。

助詞の「は」と「が」の違いについてなど、普段意識しないようなことを質問されるので、説明するのは難しかったけど、こちらも新しい気づきや発見があって楽しかったです。

また、日本文化を広めることを目的とした学生団体JAS(Japanese student association)では、イベントの企画・運営を担当。

イベントとしては、

- 書道体験イベント

- 日本映画(スタジオジブリ作品)の鑑賞会

- JAPAN NIGHT(JSA主催するなかで最大規模のイベント)

などを開催し、JAPAN NIGHTではヨーヨー釣りや射的、着物体験などのブースを設けた。

JSAは日本人学生が3割くらい、あとの7割は現地の学生で、日々の活動を通じて交流を深められたという。

課外活動が気分転換にもなり、学部・大学院での学修にもいい影響を与えてくれたように思います。

さまざまな活動を通じて思い立ったら実践する習慣が身に付き、もともと決断には慎重なタイプでしたが、行動力も飛躍的に高められました。

国内外のキャリアフォーラムに参加。外資企業に就職内定

留学期間中に就職活動にも取り組み、ボストンキャリアフォーラムと、一時帰国中に東京サマーキャリアフォーラムに参加しました。

2023年秋に参加したボストンキャリアフォーラムで世界4大会計事務所の1つからインターンシップのお話をいただき、参加。

翌年(2024)夏に東京ボストンキャリフォーラム参加し、外資の大手総合情報サービス会社ブルームバーグ(Bloomberg L.P.)から内定をもらった。

留学生を対象としたフォーラムなので、留学体験自体にアドバンテージはなく、留学先で学士と修士を取るとともに、高い成績を維持したこと(留学先での総合GPA※ 3.94/4.0、専攻の経済学の授業はオールA)や、課外活動やインターンシップなどで培った行動力を評価していただくことが多かったです。

※GPA=授業の成績を点数(Grade Point)に置き換えて、単位数を乗じた合計を履修単位数の合計で割った平均値

所属予定の部署はSales & Analyticsで、営業や分析などの業務に携わる予定。

大学で経済学に興味を持ったのも分析的に物事にアプローチできるところで、大学院でもビッグデータの解析を手がけたことなどから、Analyticsの分野に特に興味があるという。

対象とする分野は債券や株式、FXなど金融関連の多様な領域で、各分野の業務を経験していくなかで「自分が一番向いているものを探ったうえでその道のエキスパートに進める」ところにひかれたという。

ボストンキャリアフォーラムでインターンに誘っていただいた企業にも内定をもらいましたが、希望するキャリア形成に近く、東京オフィスも多国籍な人材が働き、日常的に英語でのコミュニケーションが図られていた環境にひかれて、ブルームバーグにお世話になることにしました。

世界中に支社もたくさんあるので、将来的には海外での仕事にもチャレンジしてみたいです。

国立大学ではなく関西外大に来てよかったところ

英語キャリア学科で幅広く経済学、経営学の基礎を学び、留学を通じて自分の興味ある分野を深め、進むべきキャリアを決められる、そのことが一番の魅力だと語ってくれた中川さん。

――英語力を向上させるとともに、経済学やビジネスの分野を幅広く学べるのがよかった?

私の場合、1年次に受講した経済学に興味を持ち、その分野を留学先大学で深めましたが、同じ学科の友人で、海外の大学でビジネスアドミニストレーション(企業経営・経営管理)を専攻した子もいます。

自分の興味、関心が明確じゃない高校の時点で、経済学部、経営学部、法学部など特定の学科ではなく、学びを通じて気づいた自分の志向に合わせて学びを深めるのが一番合理的で、結果的に最良の選択だったと感じています。

――留学先大学の学生と同じクラスで専門分野を学ぶので、必然的に英語力も磨かれます。

入学前はTOEIC670点くらいでしたが、関西外大での学びを通じて留学前に900点に。ただ、その時はテスト対策の結果スコアアップした感じで、リスニングなどを含む本当の意味での英語力はまだまだな感じでした。

――その「まだまだ」と感じていた部分を留学で伸ばせた?

そうですね。日本人同士でも関係性が構築できていないと上手く対話ができないことがありますが、現地に行った当初は言語や文化の壁から上手くコミュニケーションが取れませんでした。

それを乗り越えるために積極的に話しかけることを意識した結果、オープンマインドの姿勢が身に付くとともに英語力も向上し、最新のスコアではTOEICで975点を取ることができました。

――関西外大に入学する決め手にもなっていましたが、留学奨学金のフルスカラシップの存在も大きかった?

そうですね。国立大学の進学を考えていましたが、留学に関してここまで手厚い奨学金はなかったでしょうし、あったとしても一部の成績優秀者とかだと思うので、本当にいい制度だと思います。

例えば、中川さんが留学したニューヨーク州立大学オルバニー校の場合、2023年度実績で1年間で約43,900ドル=約660万円(US$=150円換算)※の費用がかかった。

※授業料、寮費・食費含む

一方、例えばアメリカにMBA取得を目的とした留学を行った場合、2年間でかかる費用は約800万円~2,000万円(授業料と生活費等を含む)が相場といわれ、MPAを取得するオーストラリアへの留学(1.5~2年間)を調べてみると…

MPAを取得するオーストラリアへの留学費用

2024年度実績:A$56,000 ~ A$113,000(約554万円 ~1,119万円) ※授業料のみで別途生活費が必用

といった事例があり、こちらも経済的な負担は少なくない。

中川さんが参加した大学・大学院学位留学の期間は約3年間。

学部時代にかかった1年間の費用(約660万円)を単純に3倍すると1,980万円で、約3年の留学で2,000万円前後の費用がかかると想定されます。

関西外大のフルスカラシップを利用すると、本学に納める1年間授業料その他納付金(合計115.4万円)×留学期間で上記の留学費用がまかなえます。 ※同じく単純に3倍すると、3年で346.2万円。

国立大学で成績上位に入るのは大変だと思いましたが、関西外大のフルスカラシップは一定の基準を満たせばすべての学生が対象となるので、私にとってはチャレンジしやすく、長期留学という目標の達成にも近道になると思いました。実際に利用してみてそのありがたさを実感してます。

――フルスカラシップで大学・大学院学位留学を実現されたわけですが、約3年間の留学は大変だった?

課題や研究の中身もですが、それ以上にインターンや大学院進学などの手続きが大変でした。ただ留学先では自分で状況を切り開いていくしかなく、逆にその実務を成し遂げたことで自信がついて、その経験も自身の成長につながったと思います。

――目標だった留学を実現し、それが就職内定にもつながった。

留学先で経済学の学びを深めていくなかで卒業後の進路も明確になり、外資の大手総合情報サービス会社から内定を得ることができました。

他大学に通う友人から「英語が話せないので外資系はエントリーもしなかった」という話を聞き、関西外大と留学先大学で英語力を磨けたことも、自身の選択肢を広げる要因になったと感じています。

――ご両親も喜んでおられるのでは?

はい。実は国立大学ではなく関西外大に行きたいと相談したときに、父には反対されました。そんな父も、いまでは関西外大に進んだことを喜んでくれています。

2つの学位とMPAの修士を修得でき、私自身もとても満足しています!

さいごに

「英語力を磨く」「長期の留学に行き、英語で専門分野を学ぶ」ということを軸に大学を探し、関西外国語大学の英語キャリア学科に進学した中川さん。

学科の学びを通じて経済学に興味を持ち、留学先大学のニューヨーク州立大学オルバニー校 (アメリカ)で同分野の学びを深め、大学院ではMPA(公共経営学)の修士号を修得した。

入学前に想定していたことはすべて実現することができ、振り返ってみて「自分の選択肢は間違っていなかった」と自信を持って言えます。

卒業後は外資の大手総合情報サービス会社ブルームバーグ(Bloomberg L.P.)に就職。

最後に、今後の目標について伺った。

留学で培ったコミュニケーション能力を活かし、就職後も自分の意見をしっかり伝えるとともに、さまざまな立場の人と積極的に対話を重ね、自分に合ったキャリアを形成していければと思います。

将来的には日本でも海外でも、場所を選ばず活躍できる人材になるのが目標。そのために高い英語力、金融知識、そしてリーダーシップを今後も向上をさせていきたいです。

\関西外国語大学公式LINEアカウント/