コロナ禍で一時中断してた海外への留学派遣は2022年から本格的に再開し、2022年度実績で約1,250人の学生が留学を実現しました。

この記事では、その中の一人で、ニュージャージー大学に約10カ月間のリベラルアーツ留学を体験した冨永友香さんのインタビューをお届けします。

学生プロフィール&留学概要

学生プロフィール

- 冨永 友香さん(外国語学部 英米語学科3年)

- 神村学園高等学校(鹿児島県)出身

留学の概要はこちら。

- 留学区分 リベラルアーツ留学

- 留学先 ニュージャージー大学(アメリカ)

- 留学期間 2022年8月~2023年5月

留学に行くまで

冨永さんが英語に興味をもったのは中学2年生のとき。通っていた中学にカルフォルニアから留学生がやってきて、実家がそのホストを務めた。

同い年の女の子ということもあり、すごく仲良くなったが、当時の冨永さんは英語を話すことができなかった。

上手くコミュニケーションが取れなかったことがすごく悔しくて。そこから英語を喋れるようになりたいと、高校も英語科がある学校を選びました。

高校の交換留学制度を利用して、2年生の夏から1年間、アメリカのユタ州の高校に留学。

しかし、コロナ禍となり、翌年の2月に緊急帰国となってしまう。

途中で断念することとなり、そのことが冨永さんが「大学で、もう一度留学にチャレンジしたい!」と思うきっかけとなる。

多彩な留学制度と英語+αの学びに惹かれて関西外大に進学

冨永さんが関西外大を選んだ理由は、

- 留学制度が充実している

- 英語+αの学びができる

この2つが決め手となった。

英語が話せるのは基本として、それにプラスしてどのような専門知識が身につけられるかが大切だと高校で留学を体験したときに感じました。

英米語学科には+αの学びを実践する3つの専門コースがあり、私は国際関係・ビジネスコースを選択。そこで学んだ国際関係論に興味を持ち、留学先でも同分野を専攻しました。

留学制度も多彩で、冨永さんは留学先大学の学士課程の科目を履修し、現地の学生とともに英語で専門分野を学ぶリベラルアーツ留学をめざした。

※関西外大の留学プログラムの詳細については、以下のページをご参照ください。

留学前教育 & 留学奨学金も充実

留学前教育としてもっとも役立ったのが、Super IES プログラムだった。

――Super IES プログラムのネイティブの先生の授業は最初から戸惑うことなく受講できました?

コロナ禍だったのでオンラインでの受講となり、対面じゃない中でのコミュニケーションという難しさはありました。また英語で専門分野を学ぶということで、当初は戸惑うところもありましたが、徐々に英語でのやりとりにも慣れていった感じです。

――専門分野に関しては、どういった内容を学びましたか?

国際関係論を中心に、現代社会の課題などについて広く学びました。その分野の学び自体が楽しく、視野が広がるとともに、学びを通じて英語力も飛躍的に伸びました。

また、手厚い留学奨学金制度があるのも関西外大の魅力のひとつ。

具体的には、現地大学での授業料+住居費+食費が免除または支給される「フルスカラシップ」、同様に授業料のみが免除または支給される「スカラシップ」という制度を設けている。

※留学奨学金「フルスカラシップ」「スカラシップ」については、こちらの記事をご参照ください。

成績やTOEFLのスコアなどの審査がありますが、基準をクリアすると全員が受給できるのが特長です。私も留学前の勉強をがんばり、フルスカラシップを利用して留学を実現しました!

ニュージャージー大学(アメリカ)に留学

コロナ禍で途中帰国にはなかったが、高校時代に半年間ほどアメリカの高校に留学体験をしていた冨永さん。

今回が2回目の留学となったわけだが、着いた当初は現地の学生に圧倒されたという。

高校のときとは全然違って。現地の大学生たちは、高い学費を払って学びに来ているので意欲が高く、例えば授業でディスカッションする際などもすごく積極的でした。

――英語を話すスピードはもちろん、授業の内容も含め、すぐに順応することはできました?

学ぶ内容も高校のときより格段にレベルが難しくなっているし、やはり最初の頃は圧倒されましたね。

英語はSuper IES プログラムのおかげもあって聞き取りはある程度大丈夫でしたが、発言するときにすぐに英語に切り替えられなくて、その点が苦労しました。

――どのように克服されたのですか。

復習よりも予習が大事ということを聞いて、授業が始まる前にテキストを何度も読み込みました。また授業後はオフィスアワーを利用して、授業でわからなかったところの質問や、リーディングの課題に対して徹底的に質問していました。

――オフィスアワーの後も、大学に残って勉強をがんばった?

はい。図書館で友だちと一緒にガッツリ勉強していました。ただ、勉強だけではなく友人たちの交流や「遊び」の時間もしっかりと取り、メリハリをつけて取り組めていたと思います。

現地大学では国際関係論を専攻

関西外大の授業を通じて関心をもった国際関係論についての学びを深めたいと、留学先のニュージャージー大学でも同分野を専攻した。

具体的には、政治学を中心に学び、

- 大統領の選出の方法

- Political Analysis(政治分析)

- 安全保障

などについての知識を深めた。

――Political Analysis(政治分析)の授業ではどういった学びをされたんですか。

Stata(ステータ)という統計分析のソフトを利用し、選挙者の投票率と選挙結果の相関など、科学的な側面から政治についてアプローチしました。

せっかくアメリカに来たので、アメリカの政治について広く、深く学びたいと、その分野の授業を意識的に受講しました。

――日本にいるときも国際関係論について学ばれたわけですが、中身は違いましたか?

違いましたね。元々ハーバード大学で教えられていた先生の授業だったんですけど、内容がプロフェッショナルというか、日本で学んだことの応用編のような感じでした。

逆に、留学前に関西外大で専門分野の基礎を学んだことが現地で役立ったので、入学から留学まで段階的に学べたのはよかったと思います。

――現地の学生たちと一緒に、アメリカ対外政策や、日米関係のあり方を中心に国際関係論について学ばれたわけですが、その中で新たな視点は得られましたか。

はい。アメリカの政治の「これまで」と「これから」について学び、「Great America」として世界をリードし続けてきたアメリカが、中国の経済成長やロシアの軍事侵攻といった現代の状況を踏まえ、今後どのように進んでいくべきかといったことを中心に学び、議論する授業は毎回とても刺激的でした。

――ディスカッションの中では、クラスにいる少数派の学生(日本人)として、いろいろと質問が投げかけられることもあったのでは?

日本から見て中国の急成長はどのように感じたか?といったことは聞かれました。また、安全保障と核の問題では、第二次世界大戦のヒロシマ、ナガサキのことを聞かれたり。

いろいろと難しいことも多かったですが、自分が大好きな英語で、興味のある分野を海外の学生たちと議論する時間は本当に楽しく、多様な視点も得られました。

英語力、中でもリーディングの力が飛躍的に伸びる!

留学を通じて、語学力も飛躍的に伸びた。

一番伸びたのはリスニングですか?と問いかけると、「リーディングの力がもっとも成長しました」という答えが返ってきた。

――海外の大学は課題も多いと聞きますが、毎日大量の資料を読み込んだことで、リーディング力の伸びた?

おっしゃる通りです。毎日論文を約100ページ読み込んでいました。しかも、国際関係論に関連する政治学に関する論文だったので、読み込むだけでも大変だったんですけど、その分鍛えられた感じです。

――まさに英語で専門分野を学ぶ中で、双方のスキルや知見を向上させた感じですね。

そうですね、語学はもちろん、興味のあった国際関係論についての知識を深められたので、「留学中にこれだけ勉強できた!」という自信もつきました。

――ちなみに、英語力の客観的な指標として、TOEICなどのスコアは上がりましたか?

TOEICは行く前は720だったんですけど、今910点まで上がりました。特にテスト対策などはせず、帰国後にあった試験を受けたら200点ほど上がっていましたので、やはり留学で英語のスキルが全体的に上がったのだと思います。

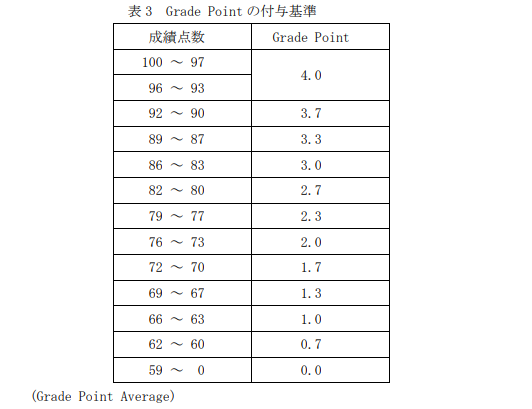

ご本人の振り返りから、ニュージャージー大学での1年間の充実ぶりが伺えるが、それは成績にも表れていている。

留学中の前期、後期のどちらの期間も、

- 履修科目はオールA

- GPA3.9

を獲得。

自分でも勉強はがんばったという実感がありましたが、それが数字として結果にも表れたので手応えを感じましたし、うれしかったですね。

クラブ活動やボランティア活動も充実!

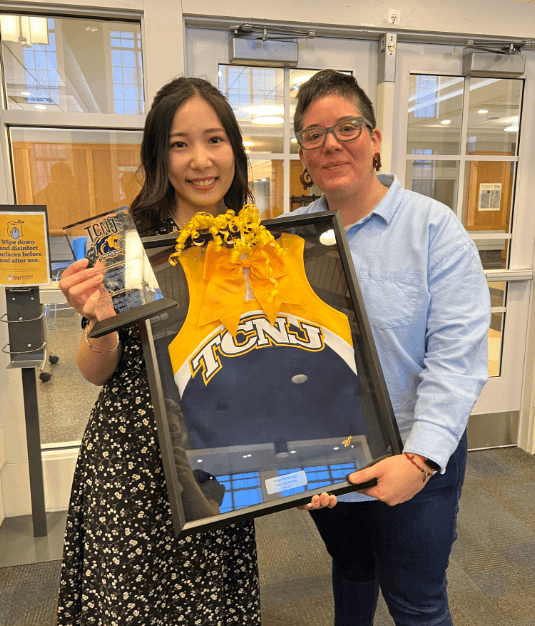

留学中は課外活動にも精力的に取り組み、なかでもチアリーディング部の活動にチカラを入れた。

冨永さんは5歳からチアリーディングを始め、高校もチアリーディング部に所属。

大学でもクラブ活動に入ることを検討していたが、入学時はコロナ禍でオンラインでの受講となり、クラブ活動は断念した。

関西外大で入れなかったのもあるし、本場っていうのもありますし、留学したらチアリーディング部には絶対入ろうと思ってました!

チアリーディングの大会で全米5位に

――日本でもチアリーディングをやられていたわけですが、本場はやっぱり違いました?

違いますね。技のスキルとかも圧倒的にアメリカの方が上ですし。チアリーディングには技のレベルがあるんですけど、私が高校でやっていたのはレベル3くらいだったのですが、現地ではレベル6程度の技に取り組んでいました。

また日本はチームワーク中心ですが、「自分が誰よりも上手くなる!」って感じの学生が多かったです。

――レギュラー争いみたいなのも熾烈だった?

激しかったです(笑)。最終的にはチーム内での競争を勝ち抜き、大会メンバーに選抜され、フロリダのディズニーワールド内で行われた全米大会に出場。チームも5位入賞を果たし、大きな達成感がありました。

――勉強との両立は大変だったと思いますが、こちらもいい経験ができましたね。

部活動は毎日あり、練習時間は20時~23時まで。大学の課題も多かったので、おっしゃるように両立は大変でしたが、気合で乗り切りました(笑)。

学業はもちろん、クラブ活動にも全力で取り組むことができ、充実したキャンパスライフになりました。

日本クラブとアジア人クラブに所属

アメリカ留学中は、クラブ以外にもさまざまな課外活動に参加し、

- 日本語クラブ

- アジア人クラブ

- 日本語クラスのアシスタント

などにも所属し、活動に取り組んだ。

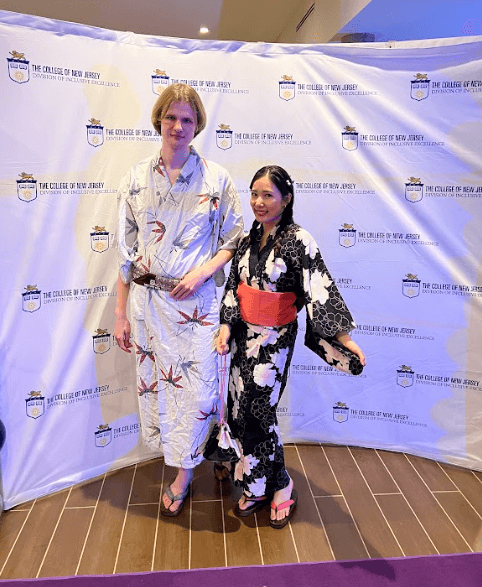

「日本語クラブ」は日本に興味、関心のある学生が所属し、週1回のペースで集まりって七夕やひな祭などのイベントを開催。同様に「アジア人クラブ」では、日本をはじめ中国や韓国、台湾、シンガポールなどさまざまな国の文化や食事を紹介し合うイベントに取り組みました。

――日本語クラスのアシスタントはどういった経緯で?

「日本語クラブ」にいらっしゃった教員の方が日本語クラスの先生で、その流れで授業をお手伝いすることになりました。

授業では、アシスタントとして会話の相手をしたり、日本語の書き方をサポートしたりしましたが、活動を通じて「教えることの楽しさ」を実感。みんな日本のことが大好きだったので、いろいろ質問してくれたり、熱心に学んでくれるのがうれしく、楽しかったです。

――担当されたクラスの学生さんは、どのくらいの日本語レベルはだったんですか?

いろいろなクラスがありましたが、私は初級のクラスを担当したので、そこまで流暢に話せる学生はいませんでした。

クラスの中の何人かが、来年関西外大に留学するとのことだったので、再開できるのを楽しみにしています!

留学先でみつかった将来の夢

留学先での体験を通じて、自分の将来の方向性が見えてきたという冨永さん。

その一つが学校の先生で、ボランティアで日本語クラスのサポートした際に「教えることがすごく楽しい」と感じた。

それと、外大や留学先でいい先生方にも巡り合えたこともあって、「今度は自分が誰かに与えられるような存在になりたいな」と考えるようになりました。

取れる資格にはチャレンジしようと、もともと教職課程も履修していたので、帰国後の今も継続して受講しています。

そしてもう一つが、外務省をめざすという目標だ。

留学先で国際関係論の学びを深めていくなかで、専門分野で学んだことを広く世界で活かし、世の中に貢献できる仕事に就きたいと思うようになった。

また、現地の授業の中でICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)の存在を知り、興味をもったこともその思いを後押しした。

帰国後に改めてICANについて調べてみると、『核兵器と安全保障を学ぶ広島-ICANアカデミー2023』(Hiroshima-ICAN Academy on Nuclear Weapons and global Security 2023)というイベントが広島で行われること知る。

同アカデミーは、「核兵器と安全保障に関する研修を通して、世界平和に貢献し、グローバルに活躍できるリーダーの育成をめざす」というもので、世界各国の学生から参加を募っている。

核に関する自分の意見と政策提案をまとめた論文(英語)を提出し、審査を通った学生がアカデミーに参加できます。

このICANアカデミーに合格したことも私の中ですごく大きく、世界に貢献する外務省での仕事を意識するきっかけになりました。

外務省に入り、国際舞台で働くという夢も

帰国後の現在は、関西外大の「公務員試験対策講座」を受講。

公務員試験(国家公務員一般職・地方上級・市役所コース)教養・専門クラスに所属し、通常の授業、教職課程と併せて、外務省を目標に専門分野の勉強にも取り組んでいる。

留学に行って大きく成長したのが行動力で、留学前だったらICANアカデミーも「論文は受からないだろう」とエントリーしなかったでしょうし、外務省をめざして公務員対策講座を受けることもなかったと思います。

教職課程や課外活動のICANアカデミーなど、いろいろとやることが多いですが、大変な分だけ自分の成長を感じることができ、日々充実しています。

広島 ICANアカデミーに参加

広島 ICANアカデミーのプログラムは、オンラインセッションと広島県への訪問で成り立っており、2023年10月末に開催された。

広島では4日間研修が行われ、

- アメリカ

- 中国

- ウクライナ

- ケニア

- スペイン

など、同地に世界各国から学生が集まってきた。

彼らのほとんどが国際関係論を専攻しており、とても優秀で、親切で、情熱的で、交流を通じてたくさんの刺激を受けました。

研修前半では、広島平和記念公園の訪問をはじめ、被爆者の方々からの証言をお伺いする機会も。それらの体験から、原子爆弾が個人に与える影響について学んだ。

後半には、核を中心とした安全保障理論を学び、討論やプレゼンテーションを行った。

世界各国の学生たちと議論を交わすなかで、国際関係論をより深く学びたいという思いが強くなり、大学院への進学も視野にいれるようになりました。

ここで学んだことを将来に活かし、さらに成長していければと思います。

さいごに

この記事では、リベラルアーツ留学でニュージャージー大学(アメリカ)に学んだ冨永さんの留学体験記をお届けしました。

- 関西外大で出会い、関心をもった国際関係論を現地でも専攻

- ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)の存在を知る

- ICANアカデミーに合格。広島でのイベントに参加

- 日本語クラスのアシスタントを通じて、教えることの魅力を発見⇒先生への憧れ

- 国際関係に関する興味がさらに広まり、外務省、国連職員(大学院)をめざす

といった感じで、留学中の体験を通じて「先生になる」「外務省、国連職員をめざす」という明確な目標もみつかったという。

その第一歩として、帰国後にICANアカデミーに参加。夢の実現に向けて、一歩ずつ着実にステップを駆け上がっている。

留学を通じて英語のスキルが向上したのはもちろん、専門分野として学んだ国際関係への興味もさらに広がりました。

何より「チャレンジしてみよう!」という行動力も身につき、残りの学生生活の中でも積極的にいろいろなことに挑戦し、夢の実現をめざせたらと思います。