関西外大は留学制度が充実していることで知られていますが、実際に留学に行くまでにどのようなプロセスを学生たちが踏んでいるのか、詳しく理解している人は多くはないでしょう。

この記事では、関西外大が実践している留学準備教育として、

- Super IES プログラム

- 関西外大流グローバル人材育成プログラム

をご紹介します。

インタビューを受けてくれた英語キャリア学科の谷増さんは、2023年秋学期から2年間の「ダブル・ディグリー留学」に行く予定で、上記の2つのプログラムを受講。

その具体的な中身や魅力、そして英語キャリア学科での学びなどについてお話いただきました。

*インタビュー内容は取材時のものになります。

学生プロフィール

学生プロフィール

谷増 咲紀さん(英語キャリア学部 英語キャリア学科3年)

広島女学院高等学校出身(広島県)

クラブはギター部に所属し、現在副部長を担当。

留学に向けた日々の学修と並行して、クラブ、アルバイトと充実したキャンパスライフを送っている。

関西外大に入学したきっかけ

幼少期から中学校1年まで、お父さんの仕事の関係で香港に住んでいた谷増さん。

帰国子女として日本に帰ってきてからは、英語教育が充実している私立の中学・高校に編入学し、大学も「1年以上の海外留学ができるところ」を基準に進学先を探す。

その中で選んだのが、留学プログラムが充実していた関西外大だった。

特に、本学と留学先大学の2つの学位を取得できる「ダブル・ディグリー留学」に惹かれました。

英語キャリア学科を選んだのは、英語だけではなく、国際教養やビジネス科目など幅広い分野を学べるカリキュラムが魅力に感じたから。

英語プラスαの学びとして、具体的に何を勉強したいか定まっていなかったので、社会科学を中心に幅広い分野を学べる環境は、私にとってぴったりだと思い、進学を決めました。

英語キャリア学科での学びについて

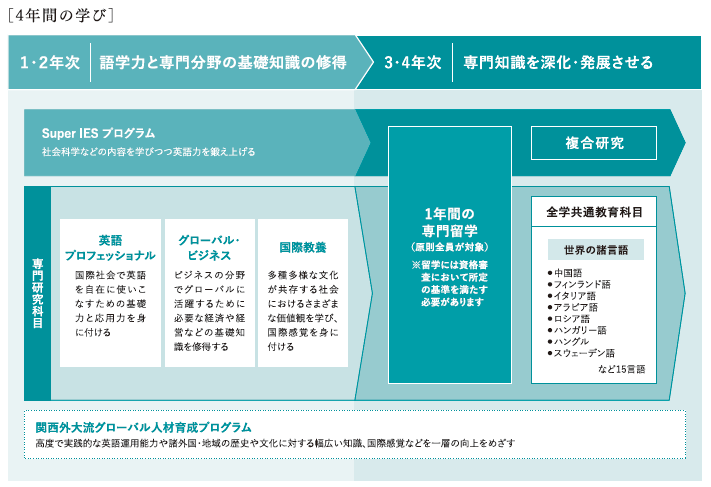

英語キャリア学科は3年次に原則全員が対象となる1年間の専門留学がある(※留学には資格審査において所定の基準を満たす必要がある)。

その専門留学を見すえ、語学に関しては1~2年次に「Super IES プログラム」を受講する。

授業はすべてノーステキサス大学の先生が担当。オールイングリッシュで行われ、語学力を磨くとともに、留学先大学で必要となるアカデミックスキルについても幅広く学びます。

1~2年次に集中的に英語を学ぶ「Super IES プログラム」

上の時間割は谷増さんの1年次春学期のもの。

赤枠で囲んだのがSuper IESの科目で、週に7コマ開講される。

大学では学生一人ひとりが自分で時間割を組みますが、毎回同じメンバーで受講する「Super IES」のクラスが唯一ホームクラスと呼べる場で、週に4回クラスメイトと顔をあわせるので、自然と友だちもたくさんできました。

実践的な授業を通じて、文法やディスカッション、ディベートなどのチカラを育むとともに、

- レポートの書き方

- 参考文献の引用の仕方

など、留学先で必要となるスキルも身に付ける。

――1年次から月~金までみっちりと授業が入っていますが、時間的な余裕はあまりない感じでしたか?

今振り返ると授業数も多く、毎回の授業で課題が出るため忙しかったなという印象ですが、受講していた当時はそこまで追い込まれていた感じはありませんでした。

――課題も少なくはなかったと思いますが。

課題は毎回の授業で出ていましたが、むしろ空き時間や放課後に図書館などに行き、友だちと課題を終わらせる良い習慣がつきました。

――なるほど。こなさないといけない課題が一定数あったことで、効率よく、集中的に勉強に取り組むクセづけができたということですね。

はい。あとは「留学」という同じ目標があり、高いモチベーションをもった仲間といっしょに勉強することで、「私もがんばろう!」と日々いい刺激をもらえたところも良かった点です。

少人数制のクラスで積極的に発言できる環境が魅力

Super IESプログラムの1クラスは20数名の少人数制で、1学期間同じ顔触れで授業を行う。

見知った仲間との授業なので、クラスの中で気兼ねなく発言することができ、その環境でアウトプットを積極的に繰り返しているうちに英語力も飛躍的に伸びていった。

――オールイングリッシュの授業にも最初から問題なく付いていけましたか?

そうですね。オールイングリッシュの授業ではありますが、語学を学ぶ授業なので、発音なども明瞭にやっていただけるので、比較的わかりやすかったと思います。

――谷増さん自身、帰国子女とのことですが、その素地があったから比較的スムーズに入っていけた側面もありましたか?

私は香港の日本語学校に通っていたので、そこまでがっつり英語漬けみたいな感じではありませんでした。なので、中高で編入学した学校では帰国子女のクラスに入ったんですけど、周りは「海外でずっと過ごしてきました」みたいな人ばかりで、そのときは全然話せなかったんです。

でも、英語キャリア学科では帰国子女もそこまで多い感じではなく、いい感じに誰でも発言できる環境があって、その中で少しずつ語学力を伸ばしていくことができました。

――周りも同じくらいの英語力の人たちが多かったんですね。

短期留学に行ったことがある人とか、数学とか他分野めざしてたけど英語も興味があったからこっちに来た、みたいな人もけっこういて。

その人たち中では私は揉まれてきた方なので(笑)、自信がもてたというか、積極的に発言することができました。

――ディベートなど、対話形式の授業が多かった?

そうですね、先生がオープンに質問して誰かが返してっていうときに、自発的に発言したり。

中学・高校までは周りに気後れしてなかなか発言できなかったんですけど、積極的に声を上げることで自信もついて、それが英語力の向上にもつながったと思います。

――英語力の向上は、具体的にどのようなところで感じますか。

speakingやlisteningはもちろんですが、客観的な数字としてはTOEFL ITPが入学時より約半年で40点以上伸び、587点を取れました。

特にTOEFL対策をして臨んではおらず、日々のSuper IESの授業のおかけでハイスコアを叩き出すことができ、知らない間に力がついていたんだと自分でも驚きました。

社会科学の学びについて

広島県出身で、中学校や高校で平和教育をはじめ、児童労働の問題などグローバルな課題に焦点を当てる授業を受ける機会が何度かあった。

その体験を通じて、世の中にあるさまざまな社会問題に関心を持つようになったという谷増さん。

英語キャリア学科では、社会学についても学ぶことができたので、その点も同学科を選んだきっかけでした。

実際、「英語学と社会科学を融合した先進的なカリキュラム」が英語キャリア学科の特色のひとつになっている。

その中で、特に興味のあった社会学の授業では、主にアメリカの移民問題について学んだ。

日本人の先生なんですけど、アメリカでの生活が長く、例えば「アジア系住民が現地どのように見られているか」など、先生自身の体験談なども交えながら講義を受けられたのが良かったです。

授業を通じて、同分野への関心もさらに広がり、留学先でも社会学を専攻しようと考えています。

部活(ギター部)やアルバイトも充実

お話を伺っていると、課題が多く、時間的な余裕があまりなさそうな感じだったが、クラブ活動やアルバイトなどはどうなのか、キャンパスライフ全般についても伺ってみた。

――課外活動はどういったものに取り組んでいますか?

私はギター部に所属しています。クラブ活動をして友だちを増やしたいと思っていたのと、あと弾き語りができるようになりたかったので(笑)。

英語キャリア学科で、部活もアルバイトも両方やってる人は少なかったので、私も生活に慣れるまではアルバイトは控えていました。

――課題が多いから、勉強以外に部活、アルバイトの掛け持ちは難しい感じなんですね。

そうですね。ただ、英語キャリア学科に関していうと勉強熱心な子が多いので、部活にあまり興味がないって人も少なくないかもですが…。

私自身は2年次からアルバイトを始めました。大学生活に慣れてきたのと、時間割も1年次よりは余裕が出てきたので。

――どのようなアルバイトをしているのですか?

USJで販売の仕事をしています。ちょうどコロナ禍でアルバイトの募集が少なく、いくつも落ちてたんですけど、友だちが「USJに受かった」って教えてくれて、私も応募したら受かりました。

基本的に、授業がない土日をバイトに当てています。

――学業や部活との両立は大変なのでは?

課題は授業間の空きコマでこなすなど、時間を有効活用することで、そこまで時間的な余裕がない感じではありませんでした。

その意味では、タイムマネジメントの意識が身に付き、効率よく行動できるようになったと思います。

外国人留学生と一緒に授業を受ける「関西外大流グローバル人材育成プログラム」

2年間、Super IES プログラムで語学力を磨いた学生たちは所定の成績を残し、2年次秋学期の面接試験をクリアすることで「留学候補生」となる。

そして、年が明けた翌年2月から5月まで、本学の留学生別科で外国人留学生といっしょに授業を受ける。

このプログラムが「関西外大流グローバル人材育成プログラム」で、1学期間、関西外大に留学している外国人留学生の授業(留学生別科)に参加し、オールイングリッシュでさまざまな科目を受講する。

1クラス約30人で、そのうち外大生は3~5人。

週5回(1日1~2コマ)開講され、この海外の大学さながらの環境のもと、英語力と専門分野の知識を高める。

外国人留学生といっしょにオールイングリッシュで専門分野を学ぶ

――Super IESでもオールイングリッシュの授業をだったと思いますが、違いはありましたか?

Super IESは英語を教わる授業でしたが、留学生別科の授業は英語で専門分野を学ぶので、ぜんぜん違いましたね。

例えば、話すスピードもそうですし、専門分野の単語もたくさん出てきますし。

――留学生別科の授業に参加している日本人学生に対する特別な配慮はないというか、受講する外国人留学生と同じ扱いというわけですね。

そうですね。先生の国籍によって訛りがあって聞き取りにくかったり、留学生と先生のやりとりはネイティブスピーカー同士になるのですごく速くて、質問している内容やその回答の中身がわからなかったり、最初の頃は特に苦労しました。

――回数を重ねていく中で徐々に慣れてきた?

そんな感じです。あとは講義形式の授業に関してはスライドなどがあるので、聞き取れなかった言葉を資料で補完しながら、意味を確認したりしていました。

――実際に専門留学に行くと、留学先の学生と同じクラスで専門分野について学ぶわけですが、留学準備教育としていい体験ができましたね。

そうですね。訛りの問題やネイティブスピーカー同士が話す会話のスピードなど、事前に体験できたことで免疫がついたので、現地でもそこまで戸惑うことはないと思います。

日本の文化を世界の視点から見る授業がおもしろい!

留学生別科で受講している具体的な授業についても訊いてみた。

留学先で社会学を専攻しようと考えている谷増さんだが、その学びに比較的に近い内容だったということで、谷増さんが一番好きな授業として挙げてくれたのが「Japan and globalization」という科目だ。

同授業では、あらかじめ設定されたテーマ(主に日本の文化に関するもの)から学生が興味のあるものを選び、調べたものをプレゼンテーションするという授業で、谷増さんは日本のアニメをテーマに発表を行った。

――具体的には、何について調べたんですか。

日本のアニメや漫画がどのようにして世界に伝播したのかというテーマを選び、私は『ポケットモンスター』を取り上げてプレゼンを行いました。

メインキャラクターのピカチュウは世界中どこでも「ピカチュウ」というネーミングですが、別のキャラは海外では全然違う呼び方になっていたりする事例を取り上げました。

――日本語の名前(発音)のままだと、現地の言葉で変な意味に近い言葉になっていたりとか?

そうです。現地のタブーな表現に近いから変えるとか、こういう名前にした方がその国ではより親しみがわくとか、そうした理由で各国で名前が変わっていて、そうした工夫がアニメの普及にも貢献しているという考察を発表しました。

――他の学生はどんな発表をされていたんですか?

例えば、日本とアメリカのスポーツの比較で高校野球を取り上げている留学生がいました。日本は甲子園という大きな大会があって、独自の文化が形成されているみたいな。

あとは寿司とか相撲とか、日本独自の文化がいろいろと取り上げられていました。

――プレゼンは一人何分くらいなですか。

発表は15分くらいで、みんなで質疑をする感じです。

日本の文化を世界の視点から見るということに興味があったので、私自身、すごく楽しく受講できた授業でした。

留学奨学金を活用し、2年間のダブル・ディグリー留学へ

2年間の留学となるダブル・ディグリー留学は、1年間の専門留学よりもさらにハードルが高くなるわけだが、谷増さんが前者にこだわったのは「1年間じゃ足りないと思った」からだ。

例えば語学だけに関しても、私は香港に9年間住んでいましたが広東語がほとんど喋れなかったので…まあ、取り組み方の問題もあるんですけど、少しでも長い期間滞在して、語学力の向上とともに専攻する分野の専門性を高めたいと思いました。

――デポウ大学 (DePauw University=アメリカ・インディアナ州)に留学される予定ですが、現地で学んでみたいこと、やってみたいことなどがあれば教えてください。

社会学を専攻し、ジェンダー関連の研究などに取り組み、生活に慣れた2年目くらいからボランティアや企業でのインターンなどにも参加してみたいと思っています。

あと、先輩からボストンキャリアフォーラムはエントリーした方がいいとアドバイスをもらったので、参加してみたいですね。

――いまキャリアフォーラムやインターンのお話が出ましたが、将来の目標などがあればお聞かせください。

具体的にはまだ考えていないんですけど、お客様と直接顔を合わせてやりとりができるB to Cの仕事に興味があります。

USJで接客のアルバイトをして、サービス業がいいなと感じました。

――CA(キャビンアテンダント)とかホテル業界とかですか?

CAは一時期考えていたこともあるんですけど、やっぱりやめて…。職業は明確になっていないんですけど、漠然とサービス系に進めたらなと。

留学先での体験も含めて、これから自分の志向をさらに探っていければと思っています。

――なるほど。では最後に、「留学先で、こんなチカラを身に付けたい」といった抱負があれば。

日本独自の凝り固まった考えや先入観などが意識しないレベルであると思うので、何にでも興味をしめして受け入れる、オープンマインドな人になれたらと思います。

多様な世界に触れ、視野を大きく広げたいです。

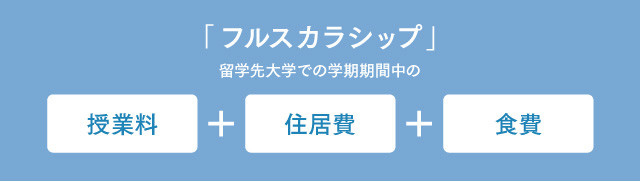

なお、谷増さんは関西外大の留学奨学金「フルスカラシップ」を利用して留学します。

上の図にあるように、留学先の授業料、住居費、食費が免除・支給される奨学金で、ポイントは以下の通り。

- 返済義務のない支給型の奨学金

- 定員上限なし(基準を満たせば、全員に支給)

- 関西外大に納める1年間の授業料その他納付金(合計115.4万円※2022年度実績)は必要

- 渡航費、休暇中の滞在費、教科書代などは自己負担

アメリカの大学だと年間の授業料だけで500万円以上というところが大半。また円安で生活費も高騰しているので、関西外大の学費の約115万だけで留学に必要な費用がまかなえるので、経済的なメリットがすごく大きいです。

この他、本学独自の留学奨学金として、留学先大学の授業料が免除・支給される「スカラシップ」も用意。

2022年度実績として、海外派遣した約1,250人のうち、約910人が「フルスカラシップ」「スカラシップ」いずれかの留学奨学金を利用して、海外留学を実現しています。

詳しくは、コチラのページをご覧ください。

さいごに

この記事では、英語キャリア学科で学ぶ谷増さんにお話を伺い、関西外大が誇る留学準備教育として、

- Super IES プログラム

- 関西外大流グローバル人材育成プログラム

について、詳しくご紹介しました。

海外協定校のネイティブ教員による語学学習に始まり、留学生別科で海外の大学さながらの環境の中、専門分野の学修に取り組むことで、よりスムーズに留学先大学での学びに入っていけます。

また、本学に受け入れている外国人留学生とは授業以外でも日常的に交流することでき、そこでのコミュニケーションを通じて、語学学習や異文化理解などを深めることも可能です。

1年間の専門留学をはじめ、谷増さんがチャレンジする2年間の「ダブル・ディグリー留学」など多彩な留学制度があり、フルスカラシップなどの留学奨学金も充実。

ぜひ関西外大の留学制度をフル活用して、あなたの留学の夢を実現してください!