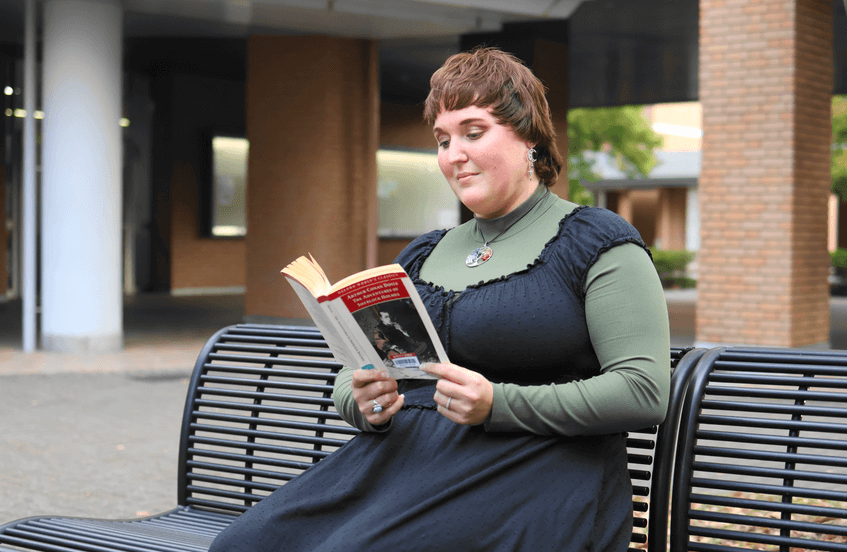

2022年秋学期より関西外の留学生別科で学ぶRachel Booherさん。

文学が好きで、英語での文学作品の創作はもちろん、日本語への翻訳などにも挑戦するのが目標だといいます。

そんなRachel(レイチェル)さんが実践している日本語勉強法は、

- 原籍大学での日本語専攻の学び

- 関西外大への留学

- ネイティブ(日本人)との交流

- 日本語での創作(俳句に挑戦!)

- 漢字などはアプリを活用

といったもので、英語でのクリエイティブ・ライティングにも取り組むレイチェルさんは、文学の創作に興味があり、それを日本語でも挑戦しているのが特色です。

日本に来て、日本語での俳句づくりに挑戦しました。将来的には、文学作品の翻訳などを手がけてみたいです。

*インタビュー内容は取材時のものになります。

学生プロフィール

留学生プロフィール

- Rachel Booherさん(愛称:レイチェルさん)

- ミドルテネシー州立大学(Middle Tennessee State University)

- 専攻 Japanese Language、副専攻 English, Global Studies,Honors

日本語は子どもの頃から勉強し、大学で本格的に学び始めました。おかげで日本語のスキルが大きく向上し、関西外大に留学することでさらに日々スキルアップしています。

レイチェルさんが日本・日本語に興味をもったきっかけ

10歳のときに、アニメの「ポケットモンスター」(ポケモン)に出会ったのが、日本に興味をもつきっかけだった。

ポケモンについてインターネットで調べたところ日本のアニメであることがわかり、そこから日本の伝統的な文化などにも惹かれるようになり、独学で日本語の勉強にも取り組んだ。

15歳から歌を習い始め、その際に日本の歌手の楽曲も練習しました。

具体的には、

- Kalafina(ボーカルユニット)

- My First Story(ロックバンド)

- MIYAVI(ギタリスト、シンガーソングライター)

- BUCK-TICK(ロックバンド)

など、いずれも自身が好きなアーティストを取り上げ、歌を練習するとともに、そのなかで日本語も勉強した。

社会人経験を経たあと、再び大学へ。日本語を専攻する

独学で勉強を続けたレイチェルさんだったが、高校卒業後に進学したコミュニティカレッジでは数学を専攻した。

諸事情で同コミュニティ・カレッジは途中で辞め、その後、さまざまな職業に就く。

- レストランのウエイトレス

- コンビニの店長

- 自動車修理工場のエンジニア

- 眼科病院の部長(外科コーディネーター)

などの仕事を手がけるとともに、2019年にミドルテネシー州立大学に入学。

日本語を専攻し、仕事と並行して大学に通った。

以前から学び直しをしたいと思っていて、ある程度経済的なゆとりができたタイミングで大学に入学しました。もっとも学びたかった日本語はもちろん、文学を中心に日本の文化についても幅広く勉強しています。

子どもの頃から大の読書好き

日本文学についても学ぶレイチェルさんだが、子どもの頃から小説が大好きな文学少女だった。

なかでもお気に入りの作家だったのがスティーブン・キングだ。

子どもの頃、お母さんが「ご飯できたよ」って呼びに来ても、しばらく部屋から動かないくらい夢中になって読んでいました。

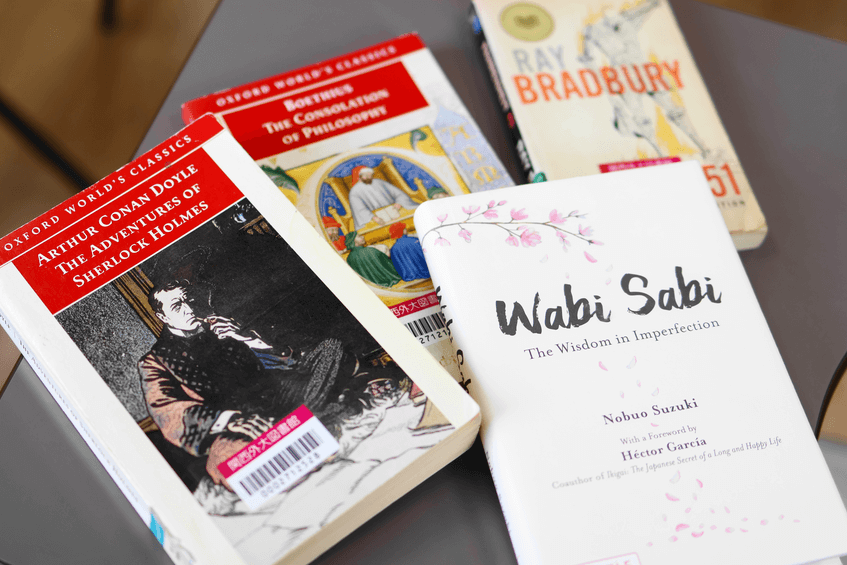

あと、My Favoriteとして挙げてくれたのが、コナン・ドイルの『The Adventures of Sherlock Holmes』(シャーロックホームズの大冒険)だ。

日本の作家だと、英訳だが村上春樹などを読み、小説ではないがスズキノブオの『Wabi Sabi』という本も好きだという。

また、大学で俳句に出会い、

- 与謝蕪村

- 松尾芭蕉

- 正岡子規

といった俳人の句にも数多く触れた。

なかでも与謝蕪村が好きです。原籍大学の卒業論文のテーマも俳句でした。

レイチェルさんの日本語学習法

独学で日本語の勉強に取り組んでいたレイチェルさんだが、本格的に日本語を学習し始めたのが現在所属するミドルテネシー州立大学に入学したとき。

「 Japanese Language」を専攻し、学問として日本語の勉強に取り組んだ。

ここでは、日本語の勉強法として現地大学時代の具体的な学びと、関西外大に留学でやってきて以降の取り組みについて紹介する。

日本人の教員3名から日本語を学ぶ

ミドルテネシー州立大学の日本語の授業では、3人の日本人講師の指導を仰いだ。

独学時代は漢字はもちろん、ひらがな、カタカナも使いこなせなかったが、大学で一から学び直しをすることでそれらの文字を使えるようになった。

熱心に教えてくださった先生方のおかけです。教科書を使っての授業に加え、学生同士のペアワークで日本語を学習したり、ゲーム形式で漢字の書き順を学んだり、楽しみながら日本語のレベルを高めていけました。

授業外でも家庭教師から日本語を学んだほか、現地の大学に来ている日本人学生とも積極的に交流し、学んだ日本語をアウトプットする機会を極力たくさん持つことを意識した。

また、書道部や日本語学習のサークルなどに所属し、課外活動でも日本語と日本文化に触れ、その習得に努めた。

「書く」「聞く」はある程度上達していましたが、「話す」ことが難しかったので、日本への留学を見すえて積極的に日本語を話すようにしていました。

まだまだダメですが、大学で一生懸命努力したおかけで、日本語の能力は少しずつ向上しました。

アメリカ版の歳時記づくりにチャレンジしたい!?

アメリカには、アメリカ・ハイク協会(Haiku Society of America)をはじめ、複数の俳句協会があり、小学校でも俳句を教える授業があったりする。

レイチェルさん自身も、小学校でアメリカのハイクを教わったが、大学で日本語を学び、日本の俳句に出会った際に考えた。

日本の俳句と、アメリカのハイクの違いはなんだろう?と。

研究してみて気づいたのは、アメリカのハイクには歳時記と季語がないということです。

――たしかに、日本は四季があるから歳時記が成り立つけど、アメリカって州によっても季節感はバラバラですもんね。

そうですね、季節の違いもありますし、文化の違いもあります。

例えば、「花火」は日本語では夏以外に秋の季語としても歳時記に記されています。だけど、アメリカで季語にするとなると夏になると思います。

――なるほど。食材や風景など、アメリカならではの季節感を表す事物や催しもあるはずで、そういったものを歳時記としてまとめたいと。

はい。大学卒業後に大学院に進学する予定で、そこでアメリカ版の歳時記づくりにチャレンジできたらと考えています。

コロナ禍を乗り越え関西外大へ。日本に留学する夢をかなえる

ミドルテネシー州立大学に入学したときから、日本への留学を考えていたというレイチェルさん。

実は今回が5回目のチャレンジで、COVID‑19(新型コロナウイルス感染症)の影響で留学が延期となり、4回ダメになった経緯があったという。

何度も延期になりましたが、諦めませんでした。

関西外大を選んだのは、大阪市内をはじめ京都、神戸、奈良など行ってみたかった都市に近く、同様に名古屋や広島などへのアクセスもよく、立地的に魅力を感じたのが決め手となりました。

レイチェルさんが日本に留学した目的として、以下の3つのポイントを掲げた。

- 日本語の上達

- 日本人や他の国の留学生など、多くの交友関係を築く

- 日本をたくさん旅行する

自身の研究活動や創作活動にもつながる日本語の上達は必須条件として、さまざまな国の人と交流を深めることで文化的な多様性にも触れられる。

そして、旅行でいろいろな場所に出かけ、風景を楽しみ、人と交流することで作品づくりにつながる体験が得られると考えた。

実際に、休日を利用して日本各地に旅行し、

- 京都

- 奈良

- 神戸

- 東京

- 金沢

- 北海道

などを訪問し、中でも印象に残っているのが北海道だった。

千歳、恵庭、札幌、小樽、定山渓などを周りましたが、どこも美しくて印象に残っています。

外大生との交流はもちろん、地域の方たちとのふれあいも

関西外大での日本語クラスはレベル5、漢字のクラスはレベル4に所属。

それぞれのクラスで外国人留学と仲良くなったのはもちろん、課外活動などを通じて外大生との交流も積極的に行っている。

例えば、外大生のアテンドで金沢のフィールドトリップに参加したときは、おいしい海鮮が楽しめたほか、味噌づくりの工場なども見学できて、とても興味深い旅となりました。

金沢フィールドトリップの詳細については、以下の記事を参照ください。

留学期間中は関西外大のセミナーハウスで生活を送り、寮内での交流をはじめ、近所に住む地域の方々――具体的には、飲食店やスーパーの店員さんとコミュニケーションを取るなかで自然と仲良くなっていった。

特に近所の居酒屋のスタッフの方々は家族のような存在になって、お店以外の場所にも一緒に出かけるように。先日は、たこ焼きパーティーも開催してもらいました。

こうした地域の方々との交流が日本文化に触れる最良の機会になっているとともに、

日々のコミュニケーションが実践的な日本語の学習の場にもなっているようだ。

漢字の勉強などに日本語学習アプリを活用

言語学習においてアプリの活用が一般的となってきているが、レイチェルさんも翻訳アプリをはじめ、

- ANKI

- 小学生手書き漢字ドリル1026

- GENKI(日本語学習教材)

などの語学学習系のアプリを活用。

教科書や日常会話によるアウトプットなどと併せ、アプリも欠かせない日本語学習法となってる。

アプリだと隙間時間などにも取り組めるので、重宝しています。

外国人留学生を対象とした句会に参加し、俳句にも挑戦。

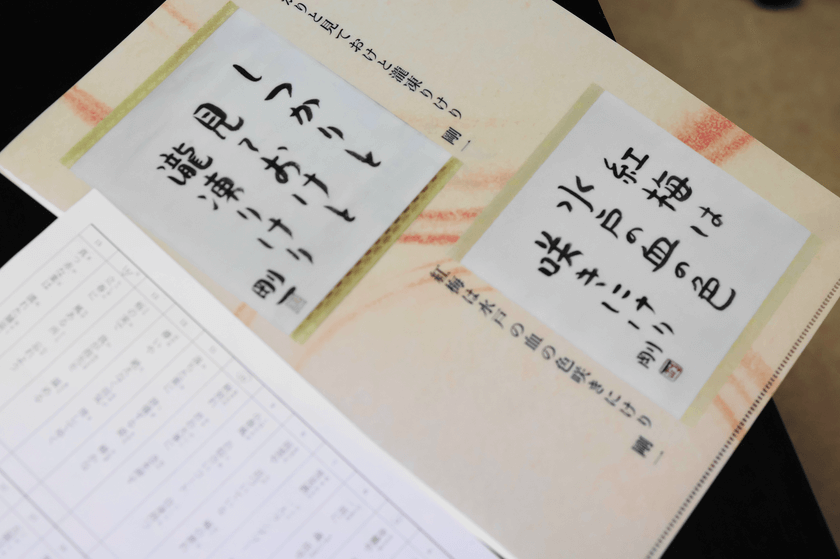

レイチェルさんが日本に来て初めて体験したことのひとつに、日本語での俳句づくりがある。

関西外大に留学中の外国人留学生を対象とした句会が開かれ、俳人協会幹事を務める今瀬一博さんの指導のもと、参加した16名の留学生が俳句づくりにチャレンジした。

レイチェルさんが詠んだのは、次の一句。

青雲と 風共(かぜとも)に踊(よう) 蝶の旅

青空のもと、さわやかな風とともに揺らめきながら飛ぶ蝶々の様子を謳い、それを「蝶の旅」と表現した。

講師を務めた今瀬さんからは、以下のような選評をもらった。

――なかなか好評だったようですが。

ありがとうございます。ダメなところとしては、句に流れがないと指摘されました。

――なるほど。3つの句がうまく連動しておらず、そこを工夫するとより良くなると。

はい。例えば、特選となった中国人留学生の方の句、「明けの月 歩いて向かう バイト先」は意味に破綻がなく、それぞれの句がつながっています。

――実際に俳句にチャレンジしてみての感想は?

英語のハイクはこれまでに作ったことがありましたが、日本語では今回が初めてでした。

私は自分の人生の意味についてよく考えますが、俳句は短い言葉のなかに深い意味があるので、その自分の考えや思いを言葉に込める感じが好きです。

――自分自身としっかりと向き合い、その心象などを季節の事象や風景とともに歌に詠み込む、そのプロセスが興味深い感じなんですね。

はい。小説などの創作にも興味がありますが、それとはまた違った形式で、いろいろなものに挑戦したかったのですごく楽しかったです。

あとは日本語を上達させて、もっと上手く俳句が詠めるようになるとうれしいですね。

――今後も俳句づくりにチャレンジしていきたい感じですか。

もちろんです。それと大学院では俳句の歳時記の研究に取り組み、アメリカ版の歳時記をつくるのが大きな目標です。

将来の夢は大学の先生。そして文学の創作と翻訳の仕事を手がけたい

レイチェルさんの将来の夢は、大学の教授となり、文学や日本語を教えること。

そのために大学卒業後に大学院に進むとともに、自身でも小説や俳句などの創作に取り組む。

そして、翻訳の仕事にも興味があるという。

――翻訳してみたい作家とかいたりするんですか?

まずは自分で創作し、英語で書いたその作品を日本語に翻訳できればと考えています。そのなかで英語のクリエイティブライティングの力を向上させるとともに、翻訳のスキルや日本語運用能力を高められたらと思っています。

――ストーリーものの創作に関しては、以前から取り組まれていたんですか?

短いものですが、いくつか書いた経験があり、大学発行の雑誌に掲載されました。実は今、ミステリーの作品を少し書いています。

――ジャンルはミステリーなんですね。

大学で文学を教わった恩師がいて、実はお亡くなりになってしまったのですが、その先生にたくさんのミステリー作品を教わりました。先生のためにも作品を書ければと思って。

――なるほど。そうした自作の創作を進めるとともに、完成したらそれを日本語に訳して、実践的な翻訳の練習の場にもすると。

そんな感じです。ちなみに、文学の嗜好でいうと私は古典が好きで、例えばイタリアの作品ですがダンテの『La Divina Commedia』(神曲)とかも大好きです。

――世界的な古典ですね。それと、あとは日本語での俳句づくりとアメリカ版の歳時記の作成ですね。

はい。そのためにも日本語の勉強をさらに深めたいと思っています。

さいごに

日本に留学する!という目標を、関西外大への留学で実現したレイチェルさん。

本学の留学生別科での学びを通じて日本語や文化に関する知見を深めるとともに、自身が「留学の目的」として掲げていた「日本人を含む、多くの人との交流」「日本各地の旅行」を実践することで多くの刺激を受け、その体験が創作活動につながる視点の獲得にもつながっているという。

英語でも日本語でも自分の文学作品を書くという夢をかなえるために、これからも勉強し、いろいろなことを体験していきたいと思っています。

その意味では、関西外大への留学は、本当にいい経験になっています。

日本に比べ、欧米では社会人になってから大学で学び直す人の数も少なくありません。

世界各国の同世代の学生はもとより、レイチェルさんのような社会人経験豊富な留学生とも関わる機会が多いのも、外国人留学生の受入数が多い関西外大(2022年度実績で約960人を受け入れ)ならではといえるでしょう。

海を渡っていくような蝶もいることを考えると「蝶の旅」というのはとても力強い言葉。「青雲」という若い人の志を表す言葉ともよく響き合っていて、若い時期に特有な「遠い憧れ」のようなものをよく伝えてている。