第一線で活躍する社会人の方をゲストスピーカーにお招きし、その職業に就くまでや携わっている仕事の中身などについてお伺いする、関西外大のオンラインイベント「キャリアトーク」。

今回、ゲストにお招きしたのは本学の卒業生であり、現役の外交官である石田嵩人さんです。

申主任

主催は国際交流部で、 イベントは全4回で行われ、第1回が2021年10月9日に開催されました。

この記事では、イベント当日に語られたことをまとめ、コンテンツ化。

お話の中身が伝わるように構成していますので、参加された方はもちろん、参加できなかった方はぜひご一読ください!

キャリアトーク「Diplomacy(外交)という仕事 ~人生を変えた海外挑戦~」

石田さんのプロフィールはこちら。

- 石田 嵩人(いしだ たかと)さん

- 国際言語学部国際言語コミュニケーション学科 (現:英語国際学部英語国際学科) 2012年卒業

- メルボルン日本国総領事館・副領事

イベントは「Diplomacy(外交)という仕事 ~人生を変えた海外挑戦~」と題され、第1回は石田さんが外務省に入省するまでのお話を中心に語られました。

入学式の先輩のスピーチが「かっこよすぎた!」

関西外大に進学し、最初のターニングポイントが入学直後に早くもやってくる。

入学式で先輩が英語でスピーチされているのを見て、「かっこいい」「あの人みたいに英語をペラペラに喋れるようになりたい!」とあこがれを抱きました。

先輩のようになりたい!と思った石田さんは、「先輩がやっている取り組みをマネしよう」と考え、実際に行動に移す。

その一つが、E.S.S部(English Speaking Society)への入部だった。

英語が苦手な帰国子女!?

入学式であこがれた先輩はディベート部だったが、自分も英語関係のクラブに入って語学力を磨きたいと思い、E.S.S部に入る。

学部での勉強に加え、部活動でも英語学習に取り組むことで、より効率的なスキルアップをめざした。

ちなみに、石田さんは幼少期をイギリスで過ごした帰国子女で、英語が得意だったのかというとそんなことはなくて、実は苦手だった。

イギリスでは通っていた日本人学校は一番下の英語クラスで、そのレベルのまま日本に戻ったので、帰国子女といっても英語は全然ダメな感じだったんです。

関西外大入学後、当初は周りの英語のレベルについていけなかったが、「いい意味で勘違いしていたというか、『英語を活かして、何か大きな仕事をする!』という志だけは高かったので、とにかく関西外大時代は猛勉強していました」と石田さん。

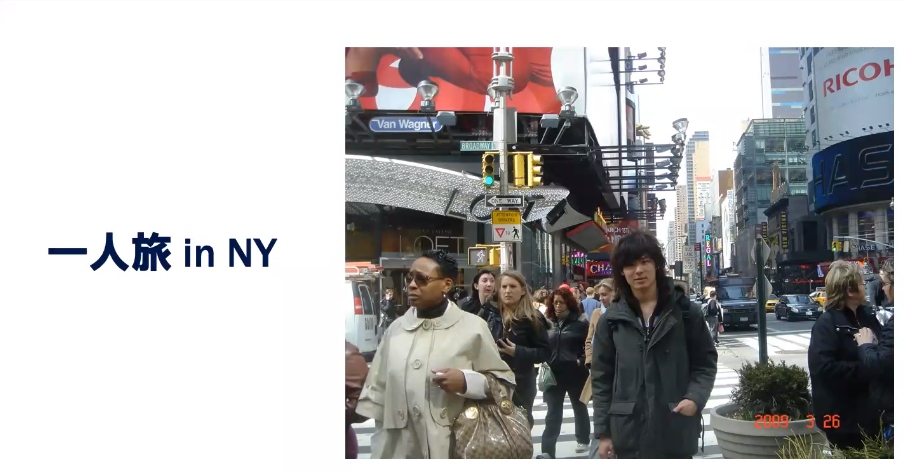

主に海外留学に向けTOEFL®のスコアアップをめざしたが、その勉強に邁進するきっかけとなった出来事が、1年次終わりの春休みに体験したニューヨーク旅行だった。

人生が大きく動き始めたニューヨーク一人旅

なぜニューヨークに行ったのかというと、「 一人旅と言えばNYだろ 」というミーハーな考えだった。

しかし、その行動が石田さんの以降の人生に大きな影響を及ぼすことになる。

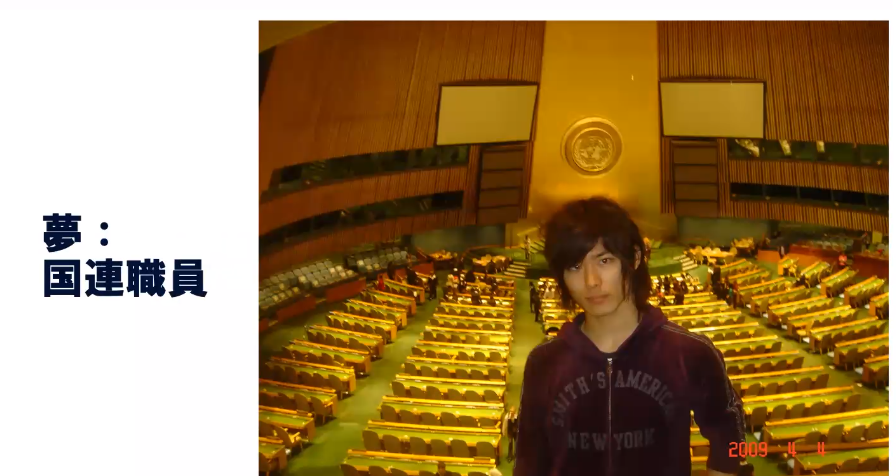

ニューヨークにある国連本部の見学ツアーに参加し、 多種多様な国籍のスタッフたちが、国際公用語である

- 英語

- フランス語

- 中国語

- スペイン語

- ロシア語

などを用いてコミュニケーションを行い、仕事に従事している様子を目の当たりにした。

何度も言うように私はミーハーなので、純粋に「かっこいい!」と思い、こういった舞台で働きたい!と思いました。

英語を使う仕事で何かでっかいことをしたい!

そう考えていた自分にとって、国連で働くことは理想的な目標に思えた。

また、関西外国語大学という英語を専門的に学べる教育機関に所属している自分は、それをめざす環境にあるとも感じた。

ニューヨークから帰路につく飛行機の中で、「国連職員をめざす!」ということを強く決意したのを今でもよく覚えています。

ダブル・ディグリー留学をめざし、 TOEFL® を中心に英語を猛勉強

国連職員になるには修士の資格が必要で、つまり大学院を修了しなければならない。

それを実現するため、関西外大の留学制度を活用して学位留学(ダブル・ディグリー留学)し、アメリカの大学の学位を取得。その後現地の大学院に進むという計画を立てる。

いわゆる語学留学とは違い、ダブル・ディグリー留学では留学先大学で現地の学生といっしょに専攻する専門分野の授業を受ける。

当然より高い英語力が求められ、選考試験では、

- TOEFL®のスコア

- 英語での面接試験

での一定数の成績が必要で、基準に達しない場合、留学は認められない。

国連職員の第一歩として、まずはアメリカの大学に学位留学しないと始まらないと思ったので、夢を実現するために関西外大で過ごした2年間は本当に毎日猛勉強していました。

英語の勉強をするにあたり、関西外大にあるリソースはフル活用したという石田さん。

特に図書館には空き時間と放課後に毎日通い、

- 英字新聞を毎日精読(日本の新聞にも目を通す)

- NHKラジオやCNNニュースを収録した教材を借りて、シャドーイング(復唱)とディクテーション(書き取り)をひたすら繰り返す

といったことを習慣化させたほか、好きな映画のDVDやスクリプトを購入し、 出演している役者になりきってセリフを真似するという勉強法も何度も実践した。

喜怒哀楽などの感情表現やジェスチャーも含めて、「完全」にその役者になりきることがポイントです。

アメリカ英語の発音、表現の仕方とか、本当に役立つことが多いので、おすすめの勉強法ですよ。

また、語学が堪能な周りの友人や先輩の存在も刺激になったし、親身になって指導してくださった先生方の存在も大きかった。

先生には放課後などに積極的に質問に行き、特に留学前の選考試験対策ではお世話になったという。

もちろん、関西外大にいる留学生やネイティブの先生とのコミュニケーションも実践の場として役立った。

関西外大では英語漬けの毎日で、今思えば本当に最高の環境で勉強できていましたね。

選考試験に受かるまでは大変でしたが、目標に向かってがんばり通せたことは自分でも誇りに思います。

英語のレベルが違う!? 留学先でぶつかった大きな壁

念願だったダブル・ディグリー留学の選考試験に合格し、パシフィック大学(米国オレゴン州)に留学。

第一の目標を達成し、心情的には一段落ついた感じだったが、現地に行ってまた大きな壁にぶつかった。

とにかく英語のレベルが全然違って、話すスピードもですが、政治や経済などの専門用語が最初の頃はまったくわかりませんでした…。

クラスにアジアからの留学生は石田さん一人。

授業内容以前に当初は英語についていくことができず、毎日落ち込んで帰路につくということの連続だった。

ただ、苦境に立っても前を向き続けられたのは、「留学に行かせてもらっているのに何も得ずに帰るのはダメだ」という思いで、その裏にはこれまでの自分を応援してくれた周りの人たちの存在や、留学の場を提供してくれた関西外大への感謝の気持ちがあった。

では、具体的にどのようにして壁を乗り換えたのかというと…

オフィスアワーをフル活用

授業が終わったら誰よりも早く先生のオフィスに行き、内容がわからなかったところなどを質問。

後ろに他の学生が並んでいても気にせず、納得するまで徹底してアドバイスを求めました。

期限より早くレポートを出し、精度を上げる

提出期限の1週間前くらいにレポートを出し、先生にチェックしてもらう。

その段階では精度が低いが、「どこを直せばいいですか?」を聞き、リライト。それを何度か繰り返し、提出期限には完成度のレポートを出していました。

とにかく、足りていない部分を気合と根性で乗り切った。

もちろん、関西外大で必死で勉強した基礎がなかったら卒業できていなかったので、その意味では日本にいたときの努力も無駄ではありませんでした。

人と違う「個性」が海外では役に立つ

渡米直後は簡単な日常会話レベルはできても、相手との対話における臨機応変なコミュニケーションが実践できず、なかなか友達もできなかった。

そんなとき、役立ったのが石田さんが子供の頃からやっていたサッカーだった。

キャンパス内でサッカーをやっている人を見かけたら、声をかけてまぜてもらい、いっしょにプレーする。

すると、ずっとやっていたこともあって「タカ、上手いじゃないか!」と一目置かれるように。

最終的には上の写真のようにみんなとチームを作って、学内の対抗戦とかにも出て、すごく仲良くなったという。

スポーツでも音楽でもなんでもいいんですけど、ちょっとだけでも何かやっていたことがあれば周りとつながれます。

クラブ活動で取り組んでいたとかそのレベルでいいので、多少の「芸」があればその場で輝けるし、友達を作るきっかけにもなるし、世界が広がりますよ。

東日本大震災をきっかけに外交官を志す

留学中の2011年、東日本大震災が起こり、アメリカでも大々的に報じられた。

教室で唯一の日本人だった石田さんは、 現地の学生や教授から震災後の社会状況などを聞かれ、授業の冒頭でプレゼンをする機会が多くなる。

募金活動の呼びかけなども行い、そうした体験を通じて日本人としてのアイデンティティが自然と育まれていった。

海外で日本人の代表として自国のことを説明することが、これだけ重責を担うことなんだっていうことを肌で実感。

国連職員として国際益に貢献したいと考えていましたが、このときの体験が、日本の国益のために働きたいんじゃないかと思い始めるきっかけとなりました。

また、同じ年のボストンキャリアフォーラムに参加した際に、外務省の職員の方とお話ができたこともその気持ちを後押しする。

イベントで外務省の方に、

- 自身が国連職員をめざしてこれまでに取り組んできたこと

- 東日本大震災以降、留学先大学で日本の現状を報告し、自分が感じたこと

などをお伝えすると、「外務省職員として国連に出向するという道も残されている。外務省からキャリアをスタートしてみたらどうか。君のような人が外務省に欲しい」というお言葉をもらう。

直接そんな風に言っていただいたということもありますし、国益に貢献したいという想い、そして出向というカタチで国連職員への道もあるということで、外交官を志すようになりました。

予備校時代を経て、外務省に入省

帰国後、2012年に関西外国語大学を卒業。

パシフィック大学と併せ、予定取りアメリカと日本の2つの大学の学位を取得した。

卒業後は、外務省をめざし予備校に通う。

予備校時代の1日の流れは以下の感じで、

- 朝起きて、予備校に行く

- 自習室に入って勉強

- 予備校の授業を受ける

- 授業終了後は自習

- 21時ごろ帰宅

このルーティンを延々と繰り返していました。

そんな勉強中心の毎日の息抜きとなったのが、国際関連のイベントへの参加だった。

上の写真は、外務省も後援している「日中韓 Youth Forum」という国際的なイベントに参加したときのもの。

ミーティングを通じて、若者たちが「どのように日中韓の連携を深めていけるのか」「その中で、どのようにアジアを引っ張っていくのか」といったことを話し合う。

石田さんは勉強の息抜きという側面以外にも、外交官をめざす人間として、「国際的な仕事に関わるということはどういったことなのか」を知りたくて参加した。

英語がペラペラの方や、多彩な専門分野の知識を持ちの方など、さまざまなスキルを持った人たちと出会え、たくさんの刺激をもらえました。

肝心の外交官の公務員試験の方は、最後の挑戦と思っていた3回目の試験でみごと合格。

2015年に、目標だった外務省入省を果たす。

関西外大の卒業生と一緒に国際的な場で働きたい

今回のキャリアトークを開催するにあたり、石田さんが自身の中で柱としていたのが、 「将来、関西外大の卒業生のみなさんと一緒に国際的な場で働きたい」という想い。

グローバル・プレーヤーとして、国際的な利益のために、または日本の国益のために働くことができる人を増やしたい。

そんなことを夢見て、少しでも海外に目を向けてもらえるきっかけになれば と思い、今回のようなイベントにも積極的に協力させていただいています。

少子高齢化が進む日本において、どうしたら日本が国際的なプレーヤーとしてプレゼンスを発揮できるか?

それを実現するために、

- 人口が減っていくなかで、一人ひとりのキャパシティを上げることが大事

- 国際的な視野をもって、多様なスキルを身につける

- そうした人材が国際的に働くことができれば、日本のプレゼンス向上につながる

といったことを石田さんは考えている。

その実践が日本の国益につながると信じて、グローバル・プレーヤー、グローバル・プロフェッショナルとして、みなさんと一緒に働きたいと思っています。

もちろん、それは外交官になるということだけではなく、例えば、

- シンクタンク

- 民間組織

- JICAなどの独立行政法人

- 教育機関

- 非営利機関

など、道はひとつではありません。

ぜひ 国際的な視野をもって、グローバル・プレーヤーとしての夢をもってきただきたい。

それを育む環境が関西外大にはすべて備わっていると、自分の体験から声を大にしていいたいですし、今回の講演がチャレンジするきっかけになってくれるとうれしいです。

さいごに

現役の外交官である石田嵩人さんの第一回キャリアトークでは、石田さんが外交官になるまでの学生時代のお話を中心に語れました。

第二回(2021年10月16日開催)では、いよいよ外務省入省後のお話が展開されます。

申主任

第3回目以降は、学生が外交官になりきり、 主体的に問題解決に取り組むワークショップを実現する予定です。

また、さまざまな業界で活躍されている卒業生の方による「キャリアトーク」を企画していますのでご期待ください!