関西外大の学部の中で、外国語学部に次いで学生数が多いのが英語国際学部です。

英語国際学科では、英語・中国語の2言語の修得をめざすとともに、世界を舞台に活躍できる未来創造型グローバル人材の育成を目標に掲げています。

具体的には、「英語+中国語」の語学の勉強と並行して、

- グローバルリベラルアーツ

- AI&デジタルコミュニケーション

- フューチャーイノベーションスタディーズ

- グローバルキャリア

の各フィールドの学びを通じて、専門分野の知見を深めます。

この記事では、中でも社会科学関連の科目にスポットを当て、どのような学びができるのかを経営学がご専門の中里成実教授に解説いただきました。

※記事内にある開講科目などはすべて取材時のもので、今後変更になる可能性があります

中里成実教授プロフィール

明治大学商学部商学科卒業。北陸先端科学技術大学院大学知識科学科博士前期課程修了/修士(知識科学)。 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術科博士後期課程修了/博士(知識科学)。

大学卒業後、自動車メーカー、外資系保険会社(AIG損保)および外資系コンサルティング会社(デロイト トーマツ コンサルティング)において、各種プロジェクトを主導。保険会社ではバリューチェーン(=価値連鎖。さまざまな企業活動が最終的な付加価値にどのように貢献しているのか、その量的・質的な関係を示すツール)を構成するマーケティングや商品開発、バリューチェーンを支える全社戦略の企画立案やシステム企画開発などに携わる。コンサルティング会社では、顧客企業の課題解決のための各種施策の立案や提言を行う。

2022年4月より、関西外国語大学英語国際学部へ。非常勤講師を経て、2023年4月より現職。

英語国際学科の社会科学系の科目について

英語国際学科のカリキュラムのなかで、どのような社会科学系の科目が開講されているのか。

フィールド(分野)別に具体的な科目を見てみましょう。

グローバルリベラルアーツ領域

【2年次】

- グローバルヒストリー

- 国際関係

- エコノミックシステムⅠ

【3年次】

- グローバル社会とガバナンス

- 戦争と平和

- エコノミックシステムⅡ

- グローバリズムとメディア

フューチャーイノベーションスタディーズ領域

【1年次】

- ビジネスロジック

- 現代社会とイノベーションⅠ

【2年次】

- マーケティング

- 現代社会とイノベーションⅡ

- デザインプラクティス

【3年次】

- アントレプレナーシップ

- ソーシャルイノベーション

- プロジェクトセミナーⅠ・Ⅱ

3年次の「プロジェクトセミナーⅠ・Ⅱ」は、PBL(課題解決型)授業で、企業からいただいた課題に対して、その問題解決をめざして学生たちが実践的に取り組みます。

関西外大 英語国際学科で学ぶ経営学の具体的な中身

経営学やイノベーション関連の授業を担当する中里先生。

ここからは先生がご担当される科目を中心に、英語国際学科で学べる経営学関連の授業の具体的な中身について伺いました。

経営学概論(ビジネスロジック)

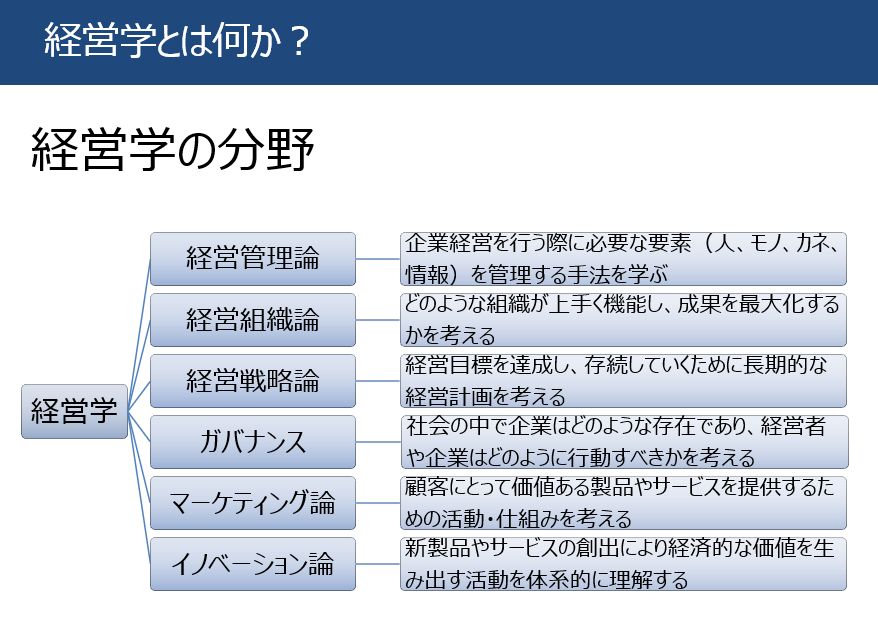

「企業の諸活動を研究対象とする」経営学について、具体的にどういった学問なのかを実例などを参照しながら学びを深めていきます。

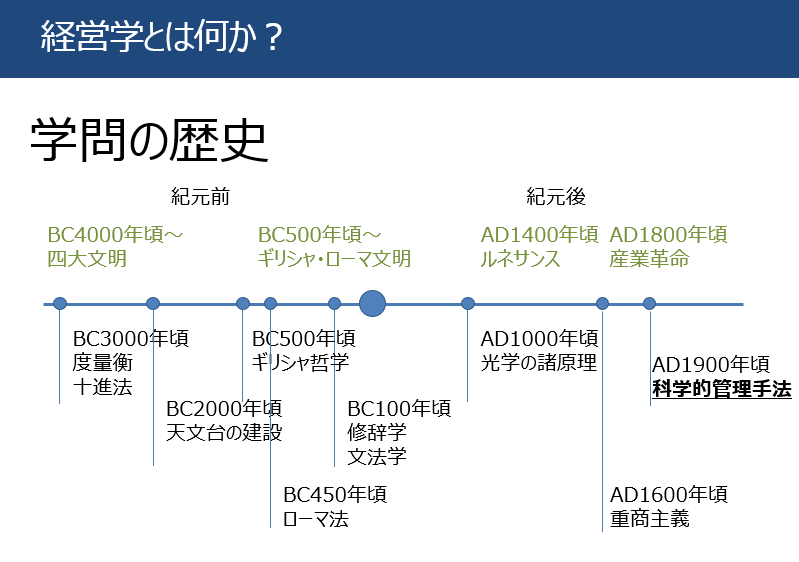

上の図にある「科学的管理手法」の研究が経営学の嚆矢で、産業革命により社会の中心をなす産業が農業から工業へと大きくシフトしました。企業のあり方が大きく様変わりしたことで新たな経営手法が求められるようになり、経営学が誕生しました。

工場で働く人の生産効率を上げるために「労働者のモチベーションをいかに上げるか」という人的管理論や、組織論など、働く人の管理手法のあり方を考えるというのが経営学の始まりでした。

上の図にもあるように、哲学などは紀元前からありますが、経営学は産業革命や資本主義が発達してきたことによって発生した、比較的新しい学問になります。

学問が発展していくなかで経営学の分野は細分化され、

- 組織の中の個人の働き方

- 社会全体での競争について(他社競合)

- マーケティング

など、幅広く企業の諸活動について追究されるようになります。

例えば、競争戦略を考えるのにANAとJALを比較するなど、授業では学生たちに馴染みのある企業の事例を挙げながら、各論の内容や手法について具体的に解説していきます。

また、企業の具体的な事例を解説するなかで、

- 3C分析 ※1

- SWOT分析 ※2

など、経営戦略やマーケティングで活用される分析手法についても言及します。

※1 3C分析

「顧客(Customer)」「自社(Company)」「競合他社(Competitor)」の3つを軸にして市場環境を分析するフレームワーク

※2 SWOT分析

強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)として洗い出し、分析する手法で、企業や事業の現状を把握するためのフレームワーク

その他、米国の著名な経営学者マイケル・ポーターが掲げた3つの競争戦略である

- 集中戦略

- コスト・リーダーシップ戦略

- 差別化戦略

についても紹介し、各戦略が具体的な企業の施策にどのように活用されているのかを学び、多角的に経営学についてアプローチしてきます。

現代社会とイノベーションⅠ

「変革」「革新」といった意味を持つイノベーションですが、経営学のなかではどのような考えを指すのでしょうか。

昨日と今日を比べてみても、世の中の仕組みは大きく変わったように感じません。

けれども、10年、20年の単位で見ると、いろいろなものが大きく変化していることに気づきます。

では、それは誰がどのように始め、発展してきたのだろうか? といったようなことをイノベーションの授業では考えます。

例えば、youtubeのサービスが開始されたのは2005年。

その後、スマートフォンやタブレットなどで動画を観ることが当たり前のこととなり、映画などの動画コンテンツもオンデマンドによるスクリーミングが主流となりました。

動画配信サービスが普及し、相対的にレンタルビデオ店が斜陽化していきました。

――事例を見ながら、過去にどのようなイノベーションが起こり、それが現在にどうつながっているのか、といったことを考えるわけですね。

上記の事例でいうと、セルビデオやレンタルの売り上げが下がり、オンデマンドによる有料動画の需要が高まりました。YouTubeの人気が出た時点で、DVDレンタルからストリーミングへの移行は予想できますし、サブスクリプションによる配信サービスなども考えられます。

同様に、現在携帯電話の通信システムは5Gですが、近い将来6Gになることが決まっていますから、基地局やスマートフォンは6Gに対応する必要があります。そうした需要はすでに見えているわけです。

――まさに、今起こっていることから、近い将来を予測するわけですね。

何月何日に何が起こるのかといったことはわかりませんが、「予測できる未来」はあるわけです。

そうしたイノベーションによる変化が、ビジネスの世界や私たちの生活にどのように影響しているかを学生たちにには考えてもらいたいですし、自身の人生にも置き換えてみることもできるでしょう。

――「自身の人生にも置き換え」るについて、具体的に解説いただけますか。

卑近なところでは、「近い将来こんな時代が来る」という観点から就職先を探すのも一つでしょう。また、10年後を見すえて今何に取り組むべきかを考えるのもそうですし、イノベーションの視点はさまざまな場面で応用することが可能です。

デザインプラクティス

世の中にはさまざまな思考法がありますが、その中のひとつにデザインプラクティス=デザイン思考があります。

アメリカのIDEOというデザインファームが、「新しい商品やサービスを創出する際に、ユーザーの気持ちに寄り添ったモノづくりをしましょう」と提唱し出したのが始まりで、それが学問として体系化していったのがデザインプラクティスです。

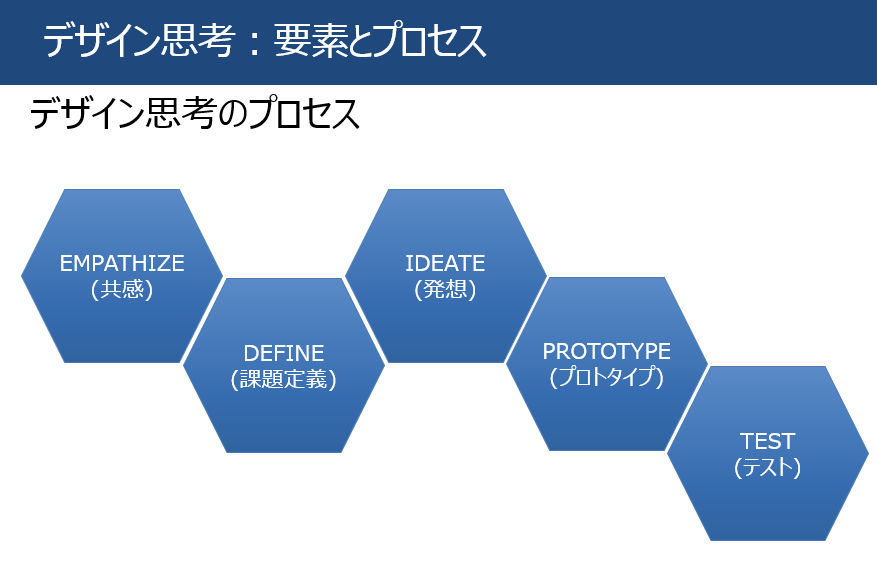

学生たちには、デザイン思考のフレームワークと概念、その基本サイクルを伝えるとともに、同思考法を応用したイノベーション創出法などについて言及します。

授業では、デザインとビジネスの関係性、デザインとクリエイティビティを核としたマネジメントについて、実際の企業活動の事例を交えながら概説。人間中心のイノベーション、社会を豊かにするイノベーションのあり方について考察を深めます。

デザイン思考の各プロセスごとに課題が与えられ、グループワークで課題に取り組む演習形式で授業は進められます。

社会に出ると、受け身ではなく、自らの考えを伝えなければいけない場面が少なからず出てきます。その際、物事を体系的に整理し、筋道をたてて矛盾なく説明する力が求められ、まさにそうしたロジカルな思考法をディスカッションなどを通じて鍛えていきます。

また、世の中にはさまざまな思考法があります。例えば、

- 哲学

- 論理的思考

- 批判的思考

- 水平思考

- システム思考

などがあり、こうしたデザイン思考以外の思考法についても概観します。

プロジェクト・セミナー(PBL)

実践型の授業として、英語国際学科では「プロジェクト・セミナー」の授業で、PBLに取り組みます。

PBLとは

Project Based Learningの略称で、課題解決型授業と呼ばれる、自ら問題を見つけ、解決する能力を身につける学習方法。

授業では、企業などが直面している商品開発、市場・顧客開発といった課題について、学生たちが主体となって分析、アイデア立案、プレゼンテーションすることで、社会人としての実践的なスキルや課題発見・解決力を身につけます。

これまで主な提携先としては、

- 大阪府商工労働部

- (株)京阪レジャーサービス ひらかたパーク

- ANA X(株)-(公財)大阪観光局

- 枚方市

- 亀田製菓(株)

などにご協力いただき、実践的なビジネスプロセス、解決策の立案に至るPDCAサイクル※、企業でのフィールドワークなどを体験します。

PBLを通じて主体性、チームワーク力、リサーチ力、構想力、発信力などプロジェクトリテラシーの基礎を習得するとともに、企業や行政と連携して学習を行うことで、実社会・産業界の構造や動向について理解を深めます。

PDCAサイクルとは

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った言葉で、業務改善や品質改善、目標達成のために使われるフレームワーク。

関西外大で経営学を学ぶ意味

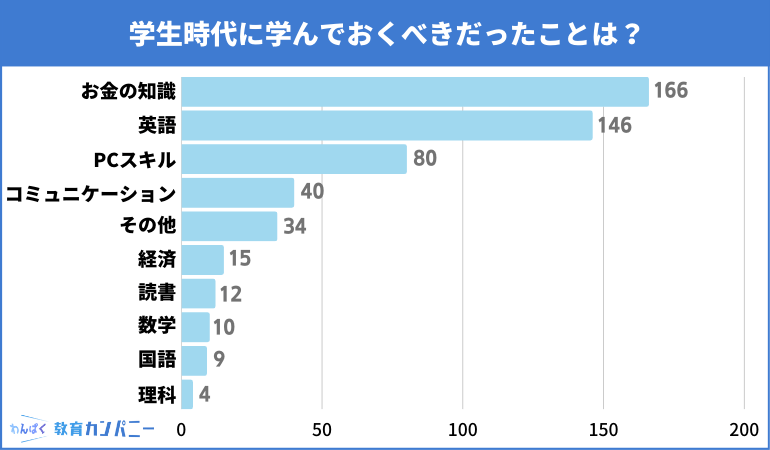

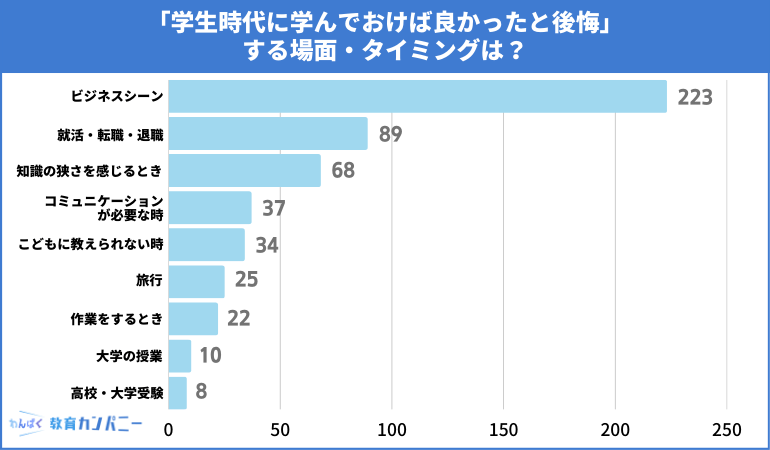

上の図は、教育系のwebメディアを運用する企業が10~60代の男女に「学生時代に学んでおくべきだったことは?」というアンケート調査を実施したもの。

全体の約60%が、「英語」と「お金の知識」と回答しています。

また、「学生時代に学んでおけば良かったと後悔?する場面・タイミングは?」という質問では、圧倒的に「ビジネスシーン」という回答が多くなっています。

逆にいうと、社会に出る前に英語のスキルをしっかりと身につけられている人がそれほど多くはないともいえるでしょう。

そのことを裏付けるように、多くの企業が社内教育制度などを活用して語学研修に取り組んいます。

社会に出てから学ぶのもダメではありませんが、時間がたっぷりとある学生時代に語学を習得するというのは将来のためにもプラスになると思います。

私自身、企業の採用担当を担っていたこともありますが、実際に英語スキルの高い人材の評価は高いです。

例えば就職活動時、語学のスキルがある人は、ない人に比べてアドバンテージになる一方、将来、仕事の現場で身につけた語学で「何を話しますか」ということが問題となります。

ランチタイムなどでの日常会話のコミュニケーションも必要ですが、ビジネスパーソンとして活躍するには、担当している専門分野のことはもちろん、世の中や企業の仕組みなどを理解していないと、仕事としての会話は続きません。

その素地を育むのが経営学や経済学の学びであり、その学びを通じて社会人基礎力として不可欠なロジカルシンキングも鍛えられるわけです。

そういう観点から、関西外大で徹底的に語学を磨くとともに、経営学や経済学、ビジネスなどの社会科学の分野を戦略的に学ぶというのは、将来を見据えた学びとして間違いなくプラスに働くと思います。

というわけで、この段落では「関西外大で経営学を学ぶ意味」を

- 語学教育(スキル)の重要性

- 社会科学の分野を学ぶ意義

という2つの観点から、以下で詳しく解説します。

語学教育(スキル)の重要性

グローバル化が進んだ今の時代、英語をはじめとする語学のスキル習得は必須となっています。

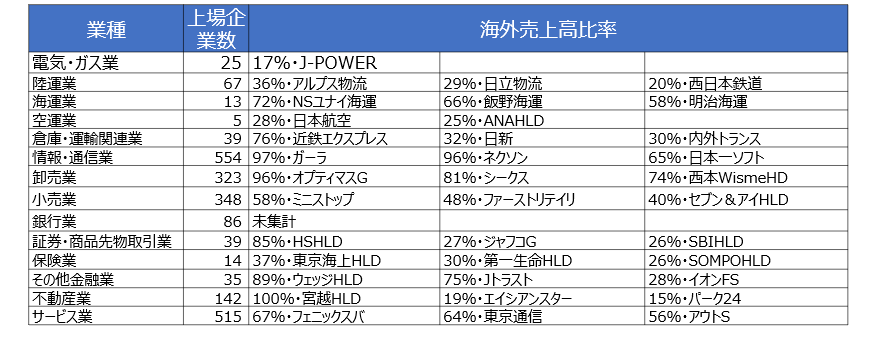

実際、上の図(海外売上比率が高い日本企業TOP3を示した図)にあるように、売上の大半が海外という企業もめずらしくありませんし、国内で働く外国人材はもとより、海外拠点のスタッフとのオンラインでのミーティングなども日常的なものなりました。

一方で、海外留学を体験する学生の数は減少傾向にあります。

留学先大学での単位取得を伴う海外留学者数(主に長期留学)は、2021年度実績で41,612人。※ 文部科学省「データでみる日本の留学 対象別の留学生数データ」。

関西外大が推奨しているのは、まさに「留学先大学での単位取得を伴う海外留学」であり、全体的な割合から見てもわかる通り、就職活動時や就職後に大きなアドバンテージになるのは間違いありません。

また、近年は円安などの影響もあり、経済的な理由で海外留学を断念するケースも増えてきています。

その点も関西外大には大きなアドバンテージがあり、手厚い留学奨学金が夢の実現を後押ししています。

関西外大の留学奨学金の詳細については、以下の記事をご参照ください。

社会科学の分野を学ぶ意義

大学を卒業したら、多くの人は就職をします。

教職や公職に就く人や、自身で起業する人などもいますが、約8割の人が民間企業で働きます。

つまり、大半の人が民間企業で就業するわけで、そう考えると、経済・経営学の学びを通じて企業の理論や仕組みを学ぶことは将来的に役立つはずで、卑近なところでは就職活動にもプラスに働くでしょう。

また、これまで見てきた社会科学系科目の学びを通じて、ビジネス資質・リテラシーも養えるので、当然そうしたスキルも現場で活かされるはずです。

ちなみに、ビジネス資質、ビジネスリテラシーとは、

ビジネス資質

- 主体性

- チームワーク

- 実行力

ビジネスリテラシー

- 課題設定/解決力

- 論理的思考力

- 発想力

などのことを主に指します。

これらのスキルにプラスして、グローバル人材に不可欠な語学力を鍛える。その教育環境が関西外大には整えられています。

さいごに

この記事では、英語国際学科の中里成実教授に、同学科で学べる社会科学系(経営学、ビジネス)の科目について、詳しく解説いただきました。

高校生の方で、将来の明確な進路はまだ決まってないけど、就職を見すえ、なんとなく「ビジネスや社会について学べそうな経済学部や経営学部に進学しよう」といった考えの人も、少なくないかもしれません。

関西外大は「外国語を学習する大学」ですが、各学科で語学にプラスして専門分野の学びを推進しています。英語国際学科の経営学をはじめ、全学的に社会科学の分野も学ぶことができ、語学力とともにビジネスリテラシーなども幅広く身につけることができるのが強みの1つです。

「関西外大で経営学を学ぶ意味」の段落で

- 学生時代に学んでおくべきだったことは?

- 学生時代に学んでおけば良かったと後悔?する場面・タイミングは?

という質問に対して、「英語」「お金」「ビジネスシーン」という回答が多いと紹介しましたが、まさに語学とビジネスの分野に直結する社会科学の分野も関西外大では学ぶことができます。

――最後に、社会科学の分野を学ぶことの意味や魅力について一言お願いします。

社会は人間が作ってきたものなので、人がより良く変えていくことができるはずです。その際に、過去の事例から未来を考えることが大切で、その考えを普遍化し、抽象度を高めていく。そのなかで社会や企業の仕組みなどを考えられるのが社会科学の魅力だと思います。

――抽象度を高めることで、将来的にその考えや理論を応用することができます。

おっしゃる通りです。多様な考え方を知っておけば、社会に出て壁や課題にぶつかった際に解決する方法の選択肢は広がるでしょう。

また、ビジネスの現場に限らず、個人の生活を考えても、人生においてさまざまな場面で決断を下していかないといけません。時には、正解のないような問題に直面することもあるでしょう。その際に、目の前の課題に対して複数のアプローチの仕方やものの考え方を持つことが、人生をより良くすることにもつながっていくのではないかと思います。

――そうした際に、論理的に物事を考えるチカラも活かされそうです。

そうですね。ロジカルな思考はビジネスの現場はもちろん、10年後、20年後を見すえた自分の人生を考える際など、日常生活の中でも役立ちます。語学とともに、その力をぜひ関西外大で一緒に育んでいきましょう。

\関西外国語大学公式LINEアカウント/