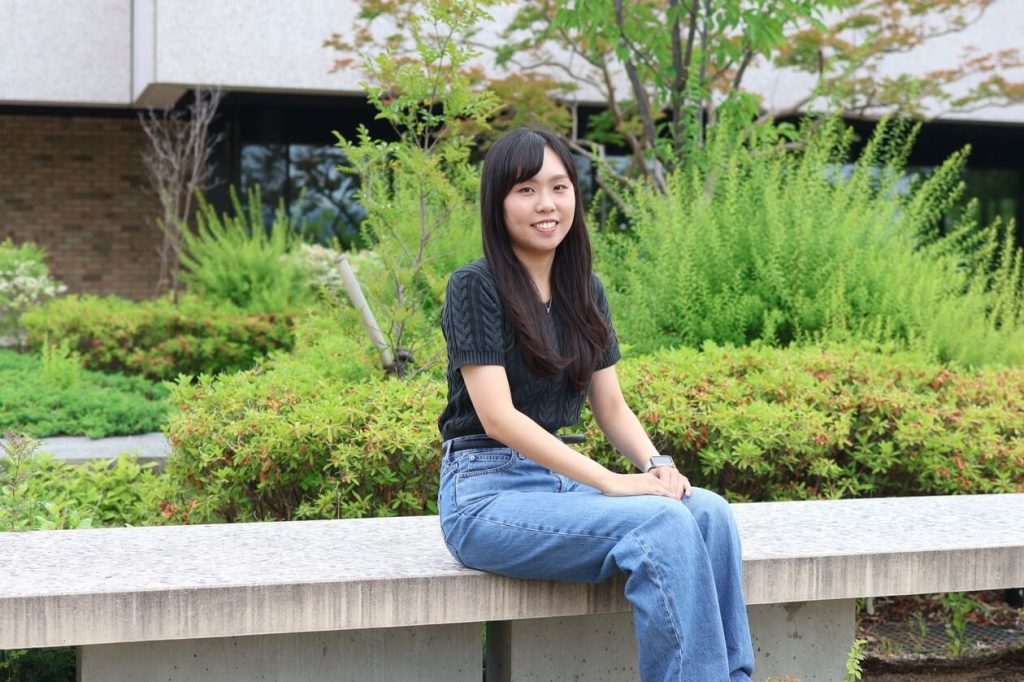

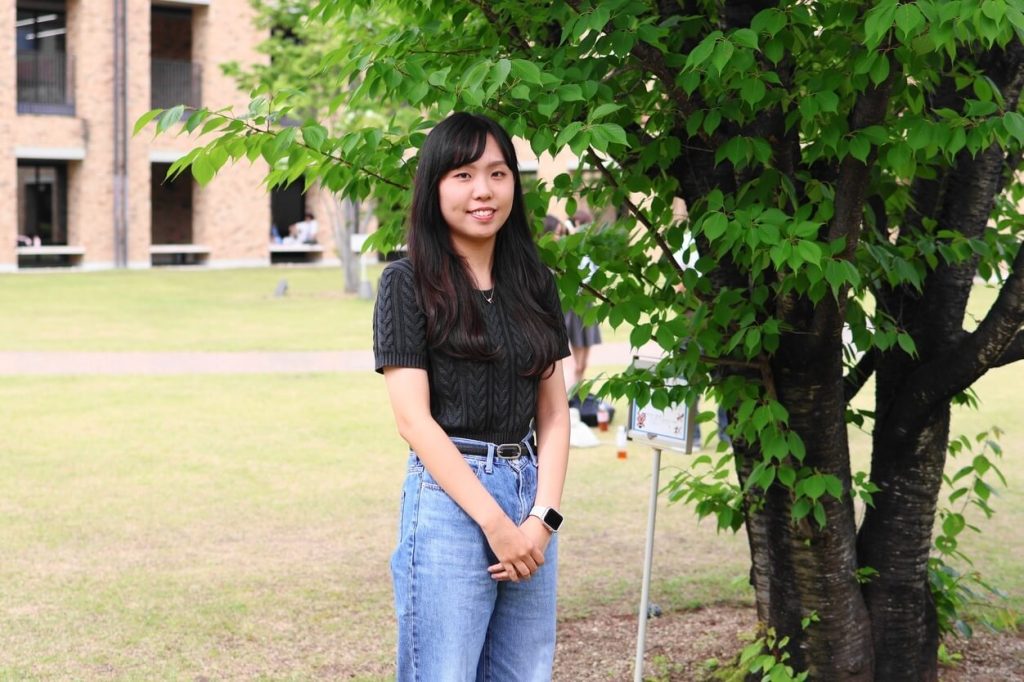

こんにちは、学生広報スタッフの嘉祥寺音羽(英語国際学科3年)です!

関西外大といえば、まず「英語」が思い浮かぶと思いますが、私が所属している英語国際学科では、英語にプラスαして中国について専門的に学びます。

小学校から義務化されている英語教育と異なり、中国語はほとんどの人が大学から学び始めるため、「大学からの中国語学習」に躊躇する人が少なくありません。

この記事では、私が中国語を学ぶ理由と、どのように中国語力を向上させているのか、また、その学びから気づいたことを紹介します!

関西外大 英語国際学科で英語+α中国語を学ぼうと思ったきっかけ

小学生の頃に通っていた英会話教室の先生がきっかけで英語が好きになり、海外に興味を持つようになりました。そのため、大学で語学や外国のことを学びたいと思い、関西外大を志望しました。

私が英語だけでなく、中国語も学ぶ選択をした理由は、

- CA(キャビンアテンダント)になるなら、英語以外の言語もできた方が、より多くのお客様により良いサービスを提供できる

- 中国語は話者数が多い言語

- コミュニケーションの幅を広げたい

- 多くの国の文化・歴史・価値観を知りたい、そして違いを受け入れられる人になりたい

- グローバルな視点で、あらゆる方向から物事を見ることができるようになりたい

このように思ったからです。

「中国語が気になる!勉強してみたい!」といったことは、特にありませんでしたが、このような何気のないことがきっかけで中国語を学んでみようと思いました。

中国語をスキルアップするための大学入学後の取り組み

私は学科の授業はもちろんですが、それ以外にもイベントへの参加や検定取得などにも積極的に取り組み、中国語力を向上させています。

以下では、中国に触れたり、中国語を学ぶチャンスがたくさんある本学・学科で、私が実際に取り組んでいることを、学習法を交えて紹介します。

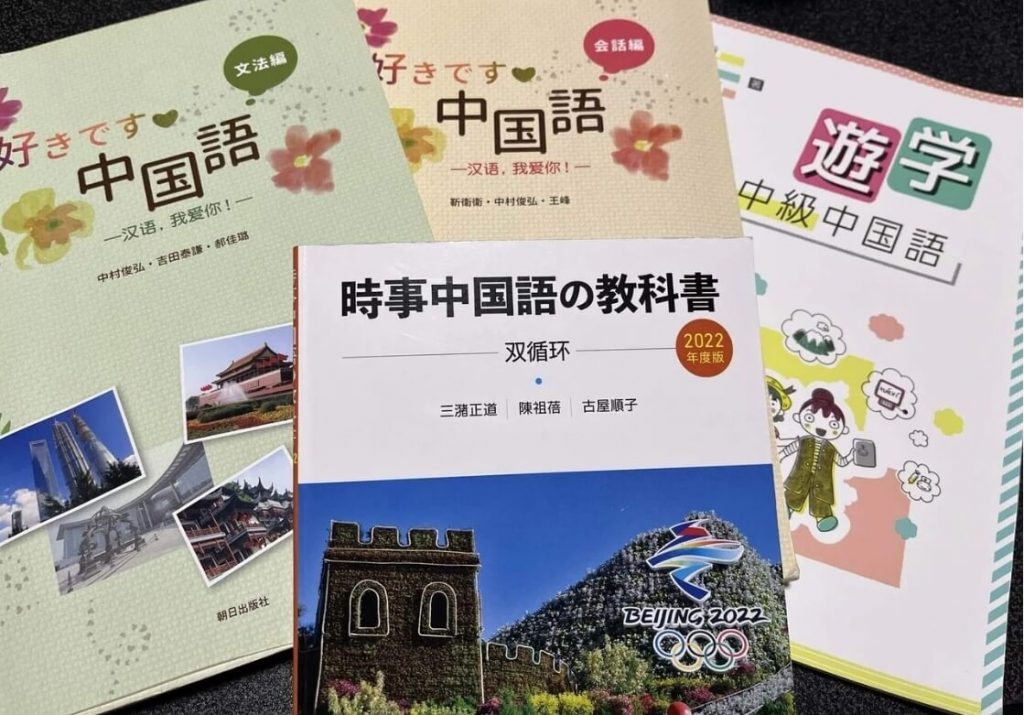

中国語の授業の履修

英語国際学科では、1年次に必修科目として中国語の文法・会話を学ぶ授業があります。

具体的には、

- 基礎・初級中国語

- 中国語会話Ⅰ・Ⅱ

で、文法は基本的に日本人の先生、会話は中国人の先生から学びます。

これらの授業を通して、基礎〜初級レベルの中国語を1年かけて習得します。多くの人が初めて中国語を学ぶため、発音、基礎文法などからしっかりと鍛えます。

2年次以降になると、自分で選択する中国・中国語関連の授業があります。

私が今までに履修した科目は、

- 中級中国語

- 資格中国語A(HSK3・4級)

- 海外事情研究A

です。

「中級中国語」では、1年次に学んだ文法・会話のレベルアップバージョンで、ネイティブの先生から学習。1年次よりも長い会話を用いて中国語力をより向上させます。

「資格中国語(HSK3・4級)」では、HSK4級合格をめざし、過去問を解いたり、文法や単語を学んだりします。ネイティブの先生が何年もかけて作成した資料を基に進めていくため、とても効率よく学ぶことができます。また、HSKだけではなく、日常でも役立つような中国語も学ぶことができます。

「海外事情研究A」では、実際の中国の新聞が載っている教科書を使って、中国の文化・歴史・社会・経済などを中国語でネイティブの先生から学びます。

私はこれらの授業を受けることで、中国語力が格段と上がりました。

また、授業で中国の様子や文化、歴史の動画を見たり、中国人の先生から中国の話を聞いたり、有名な中国の曲を聞いたりする中で、中国に興味を持つようになりました。

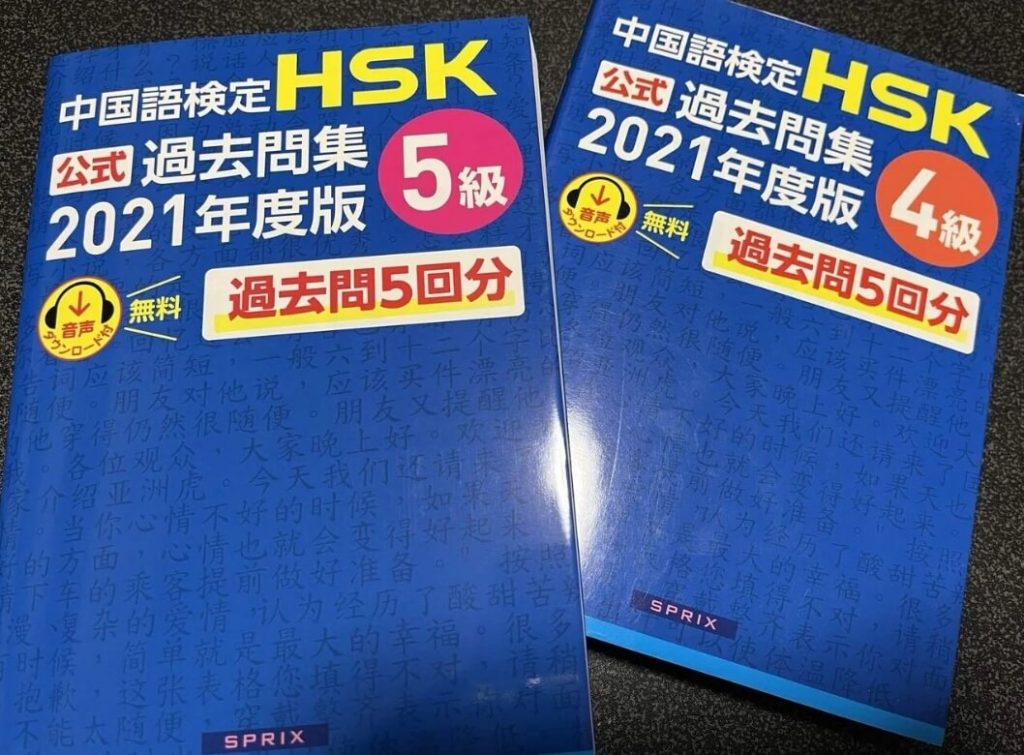

世界に通用する「HSK」受験で中国語力をチェック

学内だと年に2回、HSKを受験することができます。

HSKとはいわゆる英検のようなもので、1級から6級まであります(6級が上級)。

私は先生からHSKは世界に通用する資格だということと、中国語のレベルを確かめたかったこともあり、1年次の春学期に先生にお勧めされて2級を受験。

初めての朝鮮でしたが、無事に合格することができました。

その後も受験を続け、現在4級(=中国語を用いて広範囲の話題について会話ができ、中国語を母国語とする相手と比較的流暢にコミュニケーションをとることができるレベル)を取得。

最終的には6級の合格を目標に、現在も勉強を続けています!

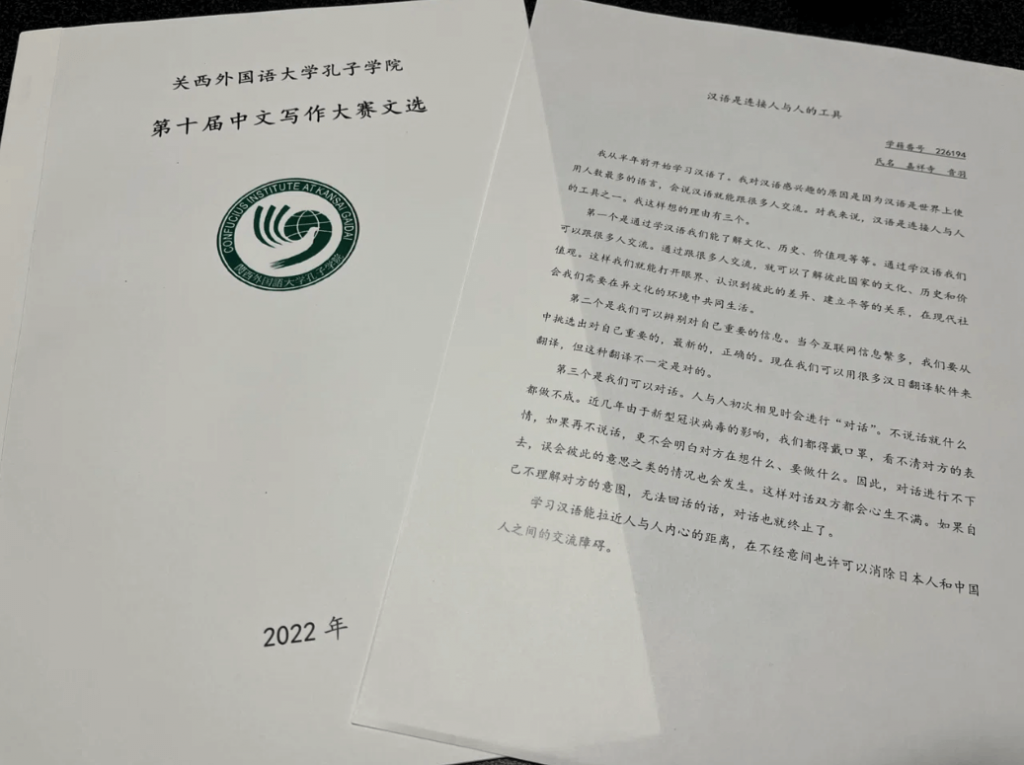

関西外大孔子学院主催の「中国語作文コンクール」にチャレンジ

年に一度、秋学期に関西外大孔子学院が中国語作文コンクールを開催しています。

私が初めて中国語作文コンクールに出場したのは1年次のとき。きっかけは、文法担当の先生が作文課題を出したことです。

中国語を勉強し始めて3、4カ月。苦戦しつつもなんとか書き終え、その課題を作文コンクールの基礎部門(400~700字)に提出しました。

結果、数多くの作文の中から3等賞を受賞。また、入賞者の中から新聞掲載にも選ばれました。

これを機に2年次にも出場することを決め、応用部門(700~1000字)の作文を書きました。

2年次にも同コンクールに参加し、佳作と入賞したものの個人的には納得のいく

ただ、ネイティブの先生に見せたところ、「あなたが何を伝えたいのか分かる、理解できる」と言われ、自分の言葉で伝えたいことが伝えられたことと自身の中国語力が確実に向上していることを実感でき、とても嬉しかったです。

3年次には、より中国語力を向上させ、上位をめざしたいと考えています。

私の中国語学習法

中国語のスキル向上のために、1年次からコツコツ勉強を継続してきました。

約2年間中国語を勉強し、地道に中国語力を向上させてきた私が思う「中国語の最適な勉強方法」は、あらゆることに挑戦することと、継続することです。

そんな私の中国語の勉強法として、以下で、

- 先ほど紹介した中国語作文コンクールとHSKの勉強法

- 授業外で取り組んでいる勉強法

について詳しく紹介します。

中国語作文コンクールを使った勉強法

あらかじめ設定されているテーマ(中国に関することなら何でもOK)に基づき、内容を考え、中国語で作文を書きます。

私の場合、まず日本語でどういう内容を書くのか考え、それから中国語に訳します。

その際の注意点は、書いた日本語をそのまま訳さないこと。日本語は、中国語でスラスラ書きやすいようにまとめたもので、あくまでも参考程度です。

作文を書き終えたら、先生に繰り返し添削してもらいました。

添削後は、文法の間違いを指摘してもらったり、自分が書きたいこととのニュアンスに違いがないか確認したり、「もっとこうした方がネイティブっぽいよ」「入賞しやすいよ」などのアドバイスをいただき、その後リライトして、コンクールに提出します。

提出締め切りまでの期間が短いため、テキパキと書き、何度も先生に添削してもらいリライトすることが中国語力の向上、入賞にも繋がります。

中国人の会話をこっそり聞く

コロナ禍の影響により、一時期は訪日外国人は減少しました。

ですが、現在は落ち着きを取り戻し、一気に海外から来日する観光客の数は増大しました。

あらゆる国の方が日本に訪れますが、その中でも特に、中国人の訪日が多いです。

みなさんは街中で中国人を見かけたことはありますか? 私はよく街中で中国人同士が会話している場面を目撃します。

街中だけに限らず、関西外大には、

- 中国出身の先生

- 中国語ができる日本人の先生

- 中国人留学生

が数多く在籍しており、キャンパス内で会話している場面をよく見かけます。

例えば、中国人の先生・中国語ができる先生と中国人留学生が楽しそうに笑顔で会話しているとします。何を話しているのか気になりませんか?

そんな場面に遭遇したとき、私は会話をこっそり聞きます。

日常の会話は、教科書の中国語ではなく、ネイティブの中国語のため、リスニング練習になります。

また、会話には参加していないけど、私もあんな風に中国人とスラスラ話せて、理解できるようになりたいなとモチベーションの向上に繋がります。

中国語の勉強に取り組む際は、みなさんも街中で中国人が会話しているのを見かけたら耳を傾けてみてください。

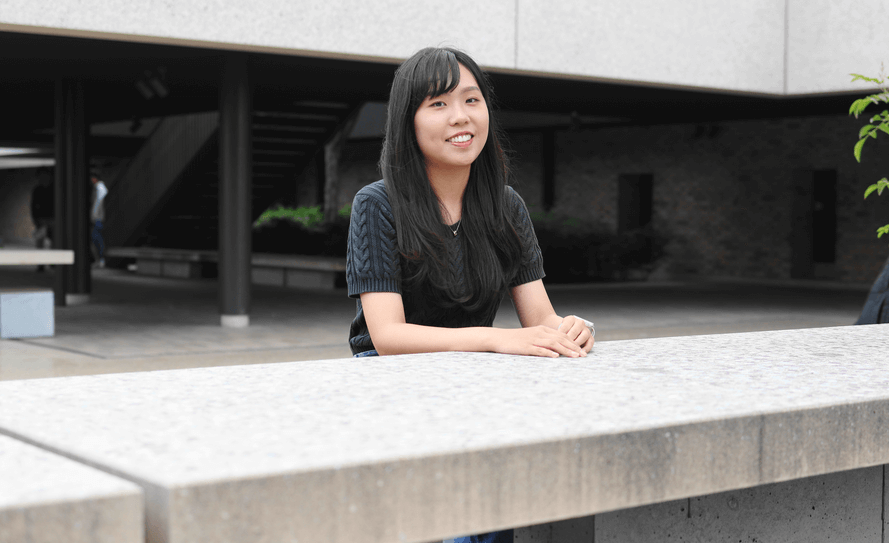

空きコマ・放課後に図書館で自習。先生の研究室に質問に行くことも

その時々によって、家で勉強したり、空き教室や図書館で課題や授業の復習、検定の勉強などをします。

特にお気に入りと場所は、図書館です。

施設内の所々に自習スペースがあり、集中して勉強することができます。

また図書館は壁一面が窓になっており、御殿山キャンパスの綺麗な景色や木々の緑が見えるので、疲れたときや集中が途切れたときなどに顔を上げ、景色を眺めるのもいいですよ。

英語国際学部の学生が主に学ぶ御殿山キャンパス・グローバルタウンの図書館で基本的には勉強していますが、行き詰まったりした場合は気分転換も兼ねて中宮キャンパスに移動し(徒歩で10分ちょっと)、同キャンパスの図書館で勉強に取り組むことも。

中宮キャンパスの図書館の詳細については以下の記事をご参照ください。

※御殿山キャンパス・グローバルタウンの図書館の紹介記事はありませんが、以下の記事に同図書館で中国語の勉強をする学生の体験談を掲載しています。ご参考にしてください。

自習以外に、時には先生の研究室に伺うことも。HSKの本を借りるために伺うことが多く、勉強や留学などの相談、世間話もします。

とても親身に対応してくださる先生方が非常に多く、授業以外のサポートも手厚いので心強いです。

中国語を学んで気づいたこと

関西外大での授業や中国人の先生の中国文化・歴史などのお話、留学生の様子、先生との会話などを通して、中国・中国語の魅力に気がつきました。

その影響により、私の中国に対する印象が大きく変わりました。

中国語の学びを通して気づいたことを紹介します。

日本語と似ていたり、全然違ったりする「中国語」の面白さ

日本語の漢字が苦手な私にとって、初めの頃は、中国語は全て漢字ということに抵抗を感じていましたが、中国語を学習するにつれて、以下のような中国語の面白さに気がつきました。

- 日本語の漢字と同じ漢字でも、意味が全く異なる場合もある

ex) 床【ベッド】、丈夫【夫】、老婆【妻】 - 日本語の漢字よりも簡略化されている(簡体字)

ex) 後 → 后 車 → 车 発 → 发 - 発音が日本語と似ているものがある

ex) 图书馆(tú shū guǎn)

このように、中国語と日本語の接点は多く、中国語ができない人でも、おおよその意味を理解することができることが多々あります(全く異なる場合もあるため要注意ですが)。

これは、母語がに日本語だから気づいたことだと思います。私にとって中国語は、学べば学ぶほど興味深い言語だと感じています。

五感をフル活用することの大切さ

これまで紹介してきた日々授業や作文コンクール、検定などを見て分かるように、中国語には五感のうちの3つを活用して勉強することが欠かせません。

五感というのは視・聴・嗅・味・触の5つの感覚です。中国語学習では、5つの中の3つの感覚(視・聞・触)を使います。

どれか1つだけを活用するのではなく、

- 目で見て

- 耳で聞いて

- 口で声に出して勉強する

そうすることで、中国語がスラスラ入ってきます。

また、よりネイティブの中国語に近づくと思います。

中国に対する固定概念の変化

みなさんは中国にどのようなイメージを持っていますか?

中国のことを、周りの影響やニュースやSNSなどの情報から、実際に訪れたことはないけど、あまり良いイメージを抱いていないという方が多いと思います。

ですが、日本と政治や経済、貿易など、さまざまなところで密に関わっている1つの国が中国で、日本にとって非常に重要な国です。

関西外大英語国際学科で、

- 中国語を学んだり

- 中国語担当の中国人・日本人の先生から中国についてのお話を聞いたり

- 中国の文化・歴史の動画を見たり

- 中国人と触れ合ったり

そうした体験を繰り返すなかで、中国の良くないイメージが徐々に変わり、中国に興味を持ち、中国に行ってみたいと思えるようになりました。

関西外大で学ぶことで、固定概念が取り壊され、考え方が変わりますよ。

ニーズは高い!? 中国語ができる人材の必要性

中国語は英語に比べて、日常生活において使う頻度は低いかもしれませんが、将来、社会に出たときに、必要とされる言語の1つです。

日本人でも、英語が話せる人は多いけれど、中国語話せる人は少ないように感じます。

私のアルバイト先には多くの外国のお客様がご来店されます。

その中で、英語ができない中国のお客様がご来店された際に、英語だけでなく中国語も使う時があります。

その際に私の中国語を聞いたお客様は、とても驚き、ホッと安心し、笑顔が溢れていました。また、「あなた中国語できるの!?」と驚かれていました。

この反応を見ると、中国語を学んでいて良かったなと思うと同時に、中国語ができる日本人が少ないことを実感します。

これからの日本には、中国語ができる人材がもっと必要だと思います。

さいごに

あまり深く考えもせずに中国語を選択しましたが、後悔はしておらず、中国語を勉強していてよかったと思うことが多々あります。

今の私があるのは、

- 関西外大英語国際学科に入学できたこと

- 中国・中国語を学ぶ選択をしたこと

- 授業内外で積極的に取り組んだこと

そして、先生方や友達に出会えたからだと思っています。

関西外大では先ほど紹介したもの以外にも、中国人留学生と関わるイベントや留学の機会などもあります。

※例えば、御殿山キャンパスでは以下の記事で紹介しているGIPという国際交流イベントを定期的に開催しています。

GIP以外のイベントはもちろん、キャンパス内でも自然で留学生と交流することも可能です。

ぜひ色々なことに挑戦し、経験を積んでください。

関西外大には、新しい出会いがたくさんあります。英語国際学科で中国語を学び、視野を広げましょう!

\関西外国語大学公式LINEアカウント/