関西外大では、コロナ禍で一時中断となっていた留学派遣を2022年春より段階的に再開。

その2022年春派遣で留学を果たした田代 優太さんのインタビューをお届けします!

この記事では、留学の前後と留学中の3つ期間に分け、

- 留学前に取り組んでいたこと

- ウィニペグ大学(カナダ)への留学

- 帰国後の取り組みについて

※クリックすると該当箇所に飛びます。

といったことを中心に、田代さんが各時期にどのような取り組みを実践したのかについてご紹介します。

学生プロフィール&留学概要

学生プロフィール

田代 優太さん(英語国際学部 英語国際学科 3年)

大阪府立市岡高等学校出身

留学の概要はこちら。

- 留学区分 春学期語学留学

- 留学先 カナダ ウィニペグ大学

- 留学期間 2022年4月~2022年8月

留学前に学内で取り組んでいたこと

入学前から留学と、日本の文化を世界に向かって発信することに関心があったという田代さん。

入学後はコロナ禍となりリモートでの学びが中心となったが、そのなかで出来ることに能動的に取り組み、

2年次の秋学期には本学のGo for SDGsプログラムの第2弾として開催されたカナダ・ハンバー大学協働の「English+ SDGs Initiative」に参加した。

SDGsとは?

本題に入る前に、SDGsの中身についておさらいしておきましょう。

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは

2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

2年次の春学期に受講した「デザインプラクティス」という授業でSDGsについて勉強する機会があり、この分野をもっと追求してみたいと興味を持ちました。

そんなときに「Go for SDGsプログラム」の存在を知り、迷うことなく応募しました。

カナダ・ハンバー大学協働のSDGs関連プログラムに参加

「English+ SDGs Initiative」では、ハンバー大学の教員一人がメンターとして外大生4~5名に付き、SDGsに関連する各問題についてグループごとにテーマを深めていく。

田代さんのグループでは環境問題を取り上げ、田代さん自身はペーパーレスをテーマに、スターバックスの紙ストローについて掘り下げた。

環境問題に配慮し、プラスチック製のストローから紙に変えたけど、けっきょくペーパーも資源を使っているので賛否があり、その問題について考察を深めた。

懇意にしているネイティブの先生に相談したところ、「パスタストロー」など食品を素材にしたストローがあるよとアドバイスいただき、私自身はパスタストローの提案を行いました。

英語でSDGsについて学ぶのはハードルが高かったですが、授業の回数を重ねていくなかで

語学力も向上し、自信もつくように。他の学生の発表などを聞くなかで、SDGsへの関心もさらに高まりました。

また同じ時期に、JTBが主催する「大学生観光まちづくりコンテスト2021」にも参加。

2年次の春学期に受講した「ツーリズム」の担当教員から、「こんなコンテストがあるから、チャレンジしてみたら」と勧められたのがきっかけだった。

入学時より観光業界に興味があったことと、「住み続けられる街づくり」「持続可能な観光プラン」を提案するコンテストで、SDGsともつながりがあるということから、学部の仲間9人とコンテストに参加した。

グループのメンバーが大阪、兵庫のほか、福井、石川の学生がいたので、関西ではなく北陸の街をターゲットにしようとテーマを決めました。

地域が抱えている問題や魅力について調査するために同地をフィールドワークを実施し、老舗の食品メーカーなどを取材。そのなかで日本の伝統的な食品の魅力を再発見することもできました。

この体験が、のちのイベントの企画・運営にもつながっていく。

IEPで発酵食品に関するイベントを開催

石川県をフィールドワークした際に、田代さんのグループが出会ったのが明治創業の調味料メーカー(株)ヤマト醤油味噌だった。

同社・営業担当の山本耕平さんに「発酵食品」についてのお話をうかがい、メンバー一同感銘を受け、留学生や外大生にも広めたいという思いが強くなりました。

その後2022年2月からIEPに参加し、同プログラムを通じて外大生はもとより、外国人留学生に日本の発酵食品を紹介するイベントを企画しようと考える。

IEPには複数のチームがあり、田代さんは「Broad Casting Team」のチームリーダーを担当。

当初の予定通り、同チームの企画として発酵食品のイベントを推進し、実際にヤマト醤油味噌の山本さんをゲストスピーカーにお招きして、発酵食品の魅力に迫るイベントの開催を実現した。

※イベントのレポートは以下の記事をご参照ください。

参加してくれた留学生からは「面白かった」という声も多数上がりました。

また「抹茶のイベントも聞いてみたい」という意見もあり、今後対面型のイベントとして実行できないかと、現在企画を練っているところです。

カナダ ウィニペグ大学に語学留学

IEPの発酵食品イベントが終ってから間もない4月末、田代さんはカナダのウィニペグ大学の留学に飛び立った。

改めて、留学の概要はこちら。

- 留学区分 春学期語学留学

- 留学先 ウィニペグ大学(カナダ)

- 留学期間 2022年4月30日~8月15日

積極的に現地の人に関わり、語学力を向上させる

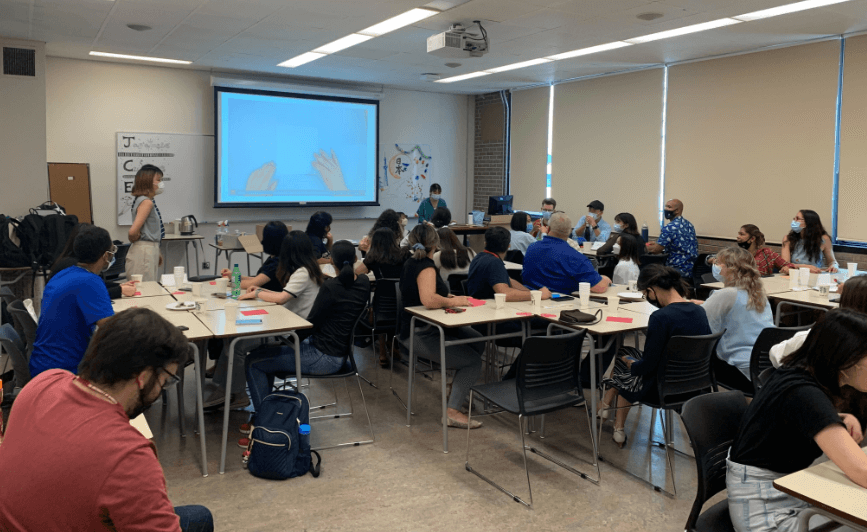

語学留学ということでクラスには日本人も少なくなかったが、外国人留学生の席の隣に必ず座るようにして、授業中も含めて現地では極力日本語を使わない生活を実践した。

授業は関西外大以上にグループワークが多く、一方向の集中型の授業ではなく、アイスブレイク(=初対面の人同士が、緊張をときほぐすための手法)や実践的な対話がメインの授業が大半を占めた。

授業中に心がけていたのは、現地の先生がよく使う言葉を記憶することで、その次のステップとしてインプットした言葉を実践の場ですぐに活用することを意識した。

授業終わりにも先生に積極的に話しかけにいき(日本文化のお話を自分から持ちかけることが圧倒的に多かった!)、“少しでも多く英語を使う”ことを日々実践する。

現地の先生は、はっきりと自分の英語に対して、いいところや悪いところを指摘してくれる方が多かったです。例えばスピーキングテストなどでは、発音などを細かく見てくださり、とても参考になりました。

またプレゼンテーションやディスカッションなど、20~30人という大人数の前で発表する機会も多く、人前で英語のスピーチをする度胸も養えたと思います。

語学学習のクラスは海外からの留学生で構成されていたが、ウィニペグ大学の学生と交流する機会ももちろんあった。

毎週金曜日の午後に実施される「Friday Activity」というのがその時間で、現地の学生(約5名)の案内のもと、ウィニペグのさまざまな観光地を訪れた。

ウィニペグ大学の学生と交流する際も、こちらから積極的に話しかけていくことを意識しました。

「日本文化を海外に広めていきたい」という話をした際には、さまざまな国の文化を紹介するFolkloramaという現地のイベント(=後述)の存在も教えてもらい、活動への参加を後押ししてくれました。

休日も充実させ、大好きなメジャーリーグの観戦などを満喫。

また、現地ではホストファミリーの家に滞在したが、ディナー前の調理のお手伝いを買って出たり、同じ家にステイしていたメキシコ人、中国人の留学生に自分の方から話しかけに行った。

授業中はもちろん、課外活動、帰宅後のホストファミリーとの交流と、留学中はどの場面でも能動的に活動し、現地の人々とのコミュニケーションを中心に極力「英語で会話をする」ことを心がけ、実践しました。

おかげでヒアリングを中心に英語力を大きく向上させることができました。

留学先のカナダで日本の文化を発信するイベントを開催

語学力の向上が留学の目的となるが、それと並行して田代さんは2つの目標を掲げていた。

それが、

- 日本文化に関するイベントを企画し、現地で発信する

- 修了式でスピーチを行う

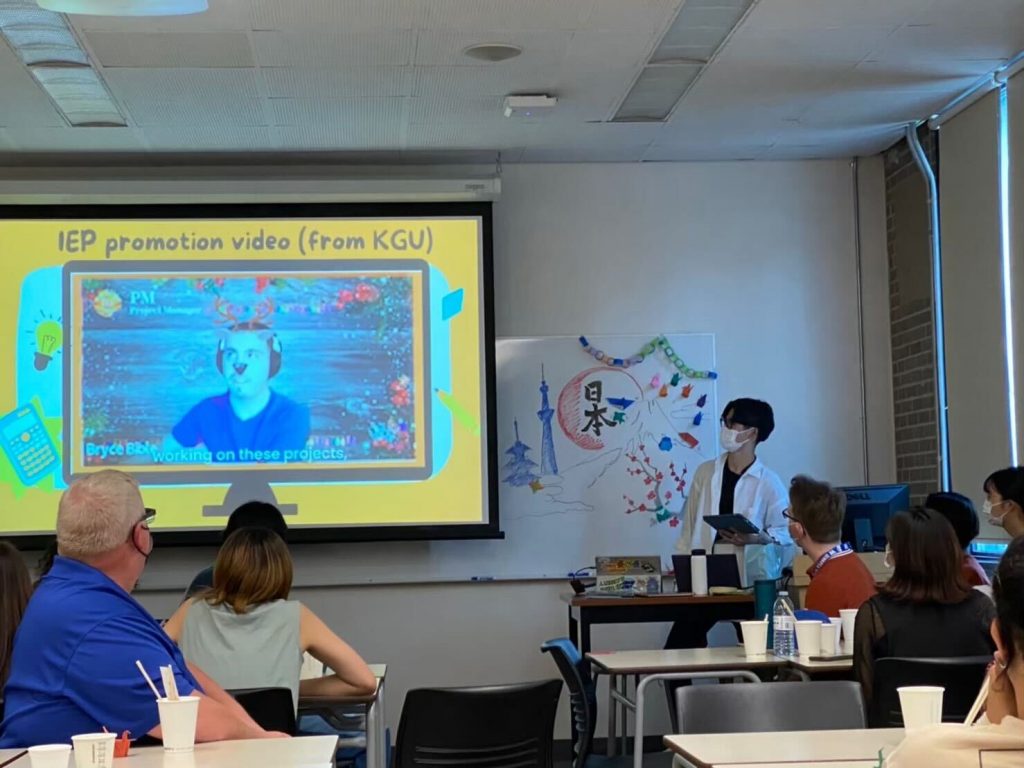

という2つの目標で、「大学生観光まちづくりコンテスト」やIEPの発酵食品イベントの流れから、日本の伝統食である味噌汁の試食イベントをまずは企画した。

現地では定期的に留学生を対象としたアクティビティを開催しており、あるときに「枠に空きが出ている」と聞き、クラス付きのコーディネーターの方にイベントができないか相談をしました。

イベントの概要はこちら。

当初は単独でイベントを行う予定だったが、企画を練っていくなかで「一人では無理だな」と気づき、クラスで仲間を募ったところ10名の日本人学生がスタッフとして参加してくれた。

当初はインスタントではなく、食材を買って一から味噌汁を作るところから体験できるイベントにする予定だったが、コロナ禍でそれは実現しなかった。

それでも参加してくれた現地の人たちは「おいしい」と言ってくださり、イベント開催に対する感謝の言葉をいただいたり、SNSで情報発信してくれたり、主催者としてとてもうれしく感じました。

また、サポートしてくれた仲間の存在があったからイベントを成功させることができ、感謝をするとともに、グループを巻き込んで企画を進めることができたことが自信にもつながりました。

現地のボランティア活動に参加

留学期間中、学外での課外活動にも積極的に取り組み、Folkloramaというイベントに参加。

ボランティアスタッフとして、同イベントの日本パビリオンで飲食販売のサポートなども手がけた。

コロナ禍で同イベントは中止が続いていたが、田代さんが現地にいた際に約2年ぶりにFolkloramaが開催された。

会場には日本のパビリオンもあり、田代さんはボランティアスタッフとしてかき氷の販売を行う。link

私自身、日本の文化を発信したいという思いがありましたが、日本文化がどのように伝わっているか興味があったので参加してみました。

例えば、会場で売られていたお寿司は、いわゆる「握り寿司」ではなくカルフォルニアロールのような巻き寿司ばかりとか、それに準ずる「正統的な日本文化とのズレ」はいろいろなところで実感でき、興味深かったです。

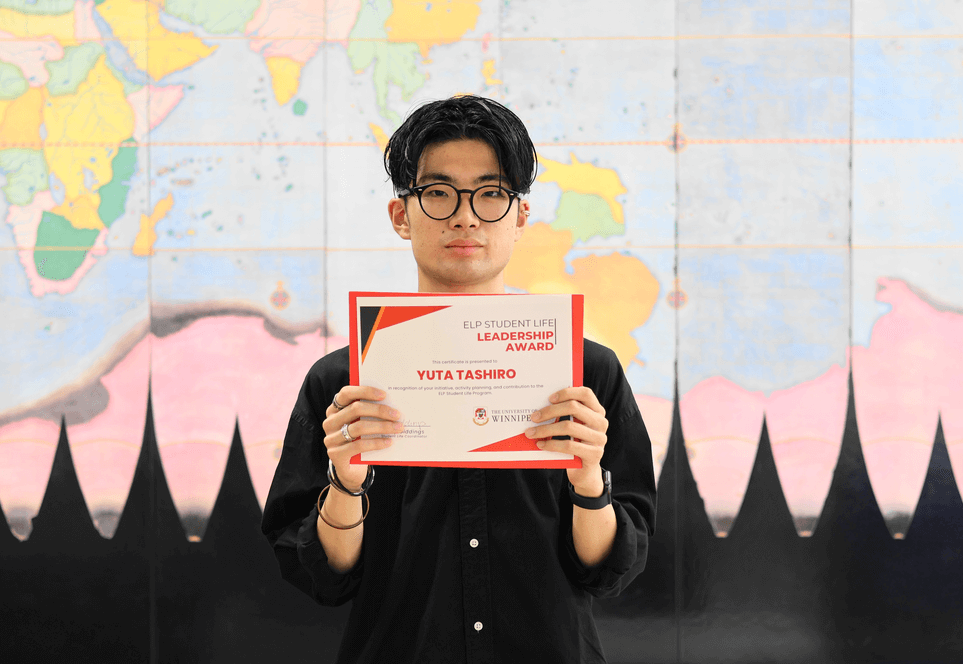

目標だった修了式でのスピーチを実現

田代さんの留学期間中のもう一つの目標が、修了式でスピーチを行うことだった。

その目標を実行し、クラス付きのコーディネーターの方の推薦もいただくことができ、修了式でのスピーチを実現した。

テーマは、留学先で知り合った友人と帰国後もつながり続けることができるコミュニティを作ること。

Instagramでコミュニティのアカウントを立ち上げ、ZOOMを使ってのミーティングを定期的に開催するというもので、帰国後2回ほど開催し、今後内容を拡充していく予定です。

留学を通じて語学力も伸び、4分間のスピーチを自信をもってやり遂げることができました。

また、同じ修了式で「LEADERSHIP AWARD」も受賞する。

これは発酵食品(お味噌汁)イベントの開催をはじめ、常に現地で能動的に活動していた田代さんの姿勢が評価されてのものだった。

スピーチは事前にしっかりと準備しましたが、こちらのリーダーシップ・アワードはサプライズだったので驚きました。

でも、自分の取り組んできたことが認められ、表彰されたことは本当にうれしかったです。

留学から帰国後の取り組みについて

4か月弱の留学が終り、夏休み期間中の8月に帰国した田代さん。

同じタイミングで、秋学期から関西外大の留学生別科で学ぶ外国人留学生も順次日本にやってきており、「GLOBAL COMMONS 結 -YUI –」などへの入居が進んでいた。

留学先と同様、積極的に英語でのコミュニケーションを取るため、夏休み中も定期的に大学に来て、留学生たちと交流するようにしていました。

例えば、

- 御殿山キャンパス・グローバルタウンで迷っている留学生に声をかけ、案内する

- 趣味がカメラで、カメラを首からかけていた留学生を見つけた際に声をかける

といった感じで、積極的にこちらからアプローチをしていった。

また、IEPの活動でいっしょだった外国人留学生も来日し、本人やその友だちなどとの交流を深める機会も。

日本にいながら海外のさまざまな留学生たちとコミュニケーションを図れるのも関西外大の魅力にひとつで、そのメリットを最大限に活かそうと、帰国後も精力的に行動し、今も続けている。

留学生のニーズにあったイベントを企画したい

数多くの外国人留学生たちと話をするなかで、日本に興味をもったきっかけの理由として、日本のアニメや漫画、ゲームが好きだったからという回答がすごく多いことを実感する。

どうせイベントなどを企画するなら、ニーズに即したものをやりたいと考え、アニメショップが林立し、外国人観光客にも人気のある大阪・日本橋を紹介するツアーを企画。

当日は、

- 日本橋周辺のお店

- ゲームセンター

- あべのハルカス

- 通天閣(新世界)

などを回った。

同企画は関西外大のイベントなどとは別で、個人間でのお出かけとなったが、今後は大学公認のサークルとしての活動を視野に入れている。

参加してくれた留学生たちはすごく喜んでくれました。需要も高いので、今後も定期的に案内ツアーを行えればと思います。

発酵食品イベントの集大成として金沢ツアーを企画

また、IEPのイベントなどでお世話になった(株)ヤマト醤油味噌の見学ツアーとして、10月16日に外国人留学生20名といっしょに石川県金沢市に行く予定だ。

(株)ヤマト醤油味噌の見学、同社代表の山本さんのお話などを中心に、江戸時代の面影が残る街並みや伝統工芸などでも知られる金沢の街を案内する。

日本海側は魚がおいしいことでも有名で、お寿司が好きという留学生も多いので、ぜひ新鮮なお刺身やお寿司も金沢で堪能してもらえればと考えていますい。

田代さんが企画した日本橋ツアー、金沢ツアーで共通するのが、ユーザー=外国人留学のニーズにあったイベントにするということ。

自分の興味などが出発点ではなく、あくまでメインとなる留学生の要望を第一に考え、その上で学びやSDGsにつながる視点があればそれを取り入れていく。

広告代理店への就職をめざしており、顧客やユーザーの視点に立ったプランというのを日ごろから意識し、イベントなどを企画する際にも実践するようにしています。

取材後、実際に行われた金沢フィールドトリップの模様については、こちらの記事をご参照ください。

オープンキャンパススタッフや学外の企業プロジェクトなどにも挑戦

これまでに紹介した以外の課外活動としては、

- オープンキャンパススタッフ

- SDGs Challenge 学生編集部(学外)

- パブリックスピーチ(申込中)

といったものに取り組んでいる。

2つ目の「SDGs Challenge 学生編集部」は、SDGsマガジン『ソトコト』と「キャリタス編集プロジェクト」(「採用広報」を主に手がける株式会社ディスコが運営する就職支援サイト)がコラボし、

SDGs視点の「取材力」「編集力」を身に着けていただいた後、企業や団体へ取材を行っていただきます。

というもの。

WEB記事や編集に興味があったのと、ずっと勉強してきたSDGsをテーマにしているということで、ぜひ参加してみたいと応募。

今秋(2022)から約半年間、学生編集スタッフとして活動に取り組みます。

3つ目のパブリックスピーチは、ランチタイムに英語でスピーチする人気のイベント。

今では人気となり、田代さんは現在エントリー中で、出番を待っているところ。

留学先でのイベントで司会やスピーチを成功させられたことが大きな自信となりました。

その海外での経験をもとに、さらに自分を成長させたいとパブリックスピーチにエントリー。日常的にこうした場があるのも関西外大ならではだと思います。

さいごに

これまでの関西外大で過ごした2年半を振り返り、「もっとも成長したのはリーダーシップのスキル」と語る田代さん。

「大学生観光まちづくりコンテスト」の際もリーダーを務めたが、そのときは自分自身のことで一杯いっぱいで、全体をうまくまとめられたとは言い難かった。

その挫折を次に活かそうと、2022年2月から参加したIEPでは、チームリーダーとして「グループのメンバーがどうしたら発言しやすかったり、動きやすかったりするか」を常に考え、メンバーがやりやすい環境づくりを意識して行動するようになったという。

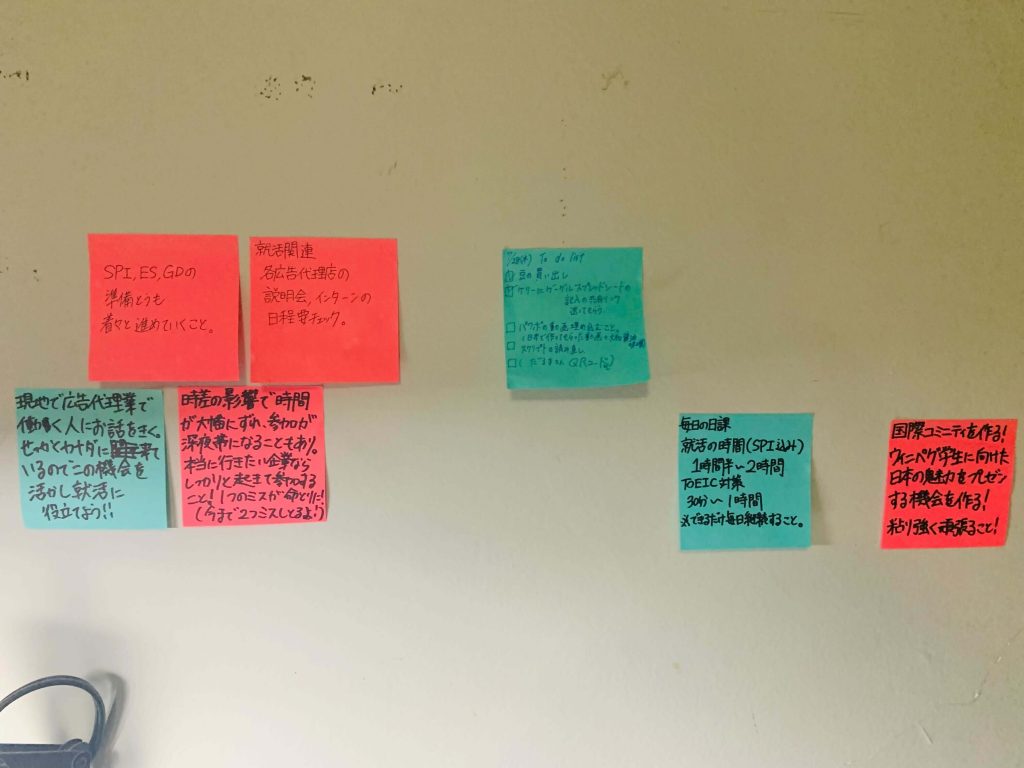

具体的な行動としては、ポストイットやPCのメモなどを活用し、「今日やることのリスト」を作成してメンバーに共有し、目的などを明確化しました。

また、グループディスカッションも得意ではありませんでしたが、事前に資料(スライド)を用意したり、しっかりと準備をして自分に自信を持たせることで、少しずつ上手く発言できるようになっていきました。

IEPの活動で培われた習慣は留学先でも活かされ、期間中の目標や今日1日のすべきこと(to do リスト)などをポストイットに記し、壁に貼った。

また、これまでに紹介したように、現地で得られるものはすべて吸収しようと日本の文化を発信するイベントや、ボランティア活動など、「今チャレンジできること」に積極的に取り組んだ。

関西外大の周りの友人たちは積極的に行動する人が多く、彼らとの関わりを通じて、僕自身能動的に動けるようになっていきました。

その中でIEPや留学にチャレンジし、さらに自身の成長を感じることができました。残りの学生生活でも、外国人留学生を含む多くの人と関り、様々なことに挑戦することで自分を高め、目標である広告代理店への就職を実現できればと思います!