情報公開

教育情報の公開

学則

教育研究上の基礎的な情報

- 1

- 学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的

- 2

- 学部、研究科等における人材養成目的及び3つのポリシー

- 外国語学部 英米語学科

- 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科

- 英語国際学部 英語国際学科

- 英語国際学部 アジア共創学科

- 英語キャリア学部 英語キャリア学科 小学校教員コース

- 大学院 外国語学研究科(英語学専攻/言語文化専攻)

- 3

- 各種方針

- 学校法人関西外国語大学 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 教学マネジメント基本方針

- 関西外大の教員像および教員組織の編制方針

- Kansai Gaidai's Expectations of Faculty and Principles of Faculty Composition and Organization

- 社会連携・社会貢献に関する方針

- 管理運営方針

- 障がいのある学生の受け入れ方針

- 研究に対する基本方針

- 4

- 専任教員に関する情報

- 5

- 校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境

- 6

- 入学料、授業料その他の大学等が徴収する費用

修学上の情報等

- 1

- 教員組織、各教員が有する学位及び業績

-

教員一覧

- 国際共生学部

- 外国語学部

- 英語国際学部

- 英語キャリア学部

- 大学院

- 短期大学部

- 教員業績

- 2

- 入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数

- 3

- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画(シラバス又は年間授業計画の概要)

- 外国語学部英米語学科

- 外国語学部スペイン語学科

- 英語・デジタルコミュニケーション学科

- 英語国際学部英語国際学科(2021年度以降に入学した学生)

- 英語国際学部英語国際学科(2021年度以前に入学した学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース

- 国際共生学部国際共生学科

- 大学院 博士前期課程・博士後期課程

- 短期大学部英米語学科

- シラバス

-

履修規程

- 外国語学部 英米語学科・スペイン語学科

- 外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科・国際日本学科

- 英語国際学部 英語国際学科

- 英語キャリア学部 英語キャリア学科

- 英語キャリア学部 英語キャリア学科小学校教員コース

- 国際共生学部

- 大学院

- 短期大学部

-

試験規程

- 外国語学部(2022~2024年度入学生)

- 外国語学部(2021年度入学生)

- 英語国際学部 英語国際学科(2022~2024年度入学生)

- 英語国際学部 英語国際学科(2021年度入学生)

- 英語キャリア学部 英語キャリア学科(2021~2024年度入学生)

- 英語キャリア学 部英語キャリア学科小学校教員コース(2024年度入学生)

- 英語キャリア学 部英語キャリア学科小学校教員コース(2021~2023年度入学生)

- 国際共生学部国際共生学科(2024年度入学生)

- 国際共生学部国際共生学科(2023年度入学生)

- 大学院(2024年度入学生)

- 短期大学部(2024年度入学生)

- 短期大学部(2023年度入学生)

- 留学規程

- 学位論文作成要綱

- 学位論文評価基準

- 科目等履修生規程

- 研究生規程

- 4

- 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準 (必修・選択・自由科目別の必要単位修得数及び取得可能学位)

- 成績評価(大学・大学院・短期大学部)

- 学位規程

-

卒業の要件

- 外国語学部英米語学科・スペイン語学科(2023~2024年度入学生)

- 外国語学部英語・デジタルコミュニケーション学科・国際日本学科(2023~2024年度入学生)

- 外国語学部(2022年度入学生)

- 外国語学部(202021年度入学生)

- 英語国際学部英語国際学科(2023~2024年度入学生)

- 英語国際学部英語国際学科(2021~2022年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科(2021~2024年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科(2023年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科(2018~2022年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース(2024年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース(2023年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース(2022年度入学生)

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース(2021年度入学生)

- 国際共生学部国際共生学科(2023~2024年度入学生)

- 大学院(2014年度以降入学生)

- 短期大学部英米語学科(2024年度以降入学生)

- 短期大学部(2023年度以降入学生)

- 短期大学部未来キャリア英語学科(2024年度入学生)

- 5

- 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援

- 6

- 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報 (履修モデルの設定、主要科目の特長、科目ごとの目標等)

教職課程の情報公開

- 1

- 教員養成の理念

- 2

- 教職課程に関する履修規程

- 外国語学部(英米語学科/スペイン語学科)

- 英語国際学部

- 英語キャリア学部英語キャリア学科

- 英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コース

- 大学院

- 短期大学部

- 3

- 教職指導の体制および教員組織

- 4

- 教員養成に係る授業科目および担当教員一覧

- 外国語学部(英米語学科)

- 外国語学部(スペイン語学科)

- 英語国際学部(英語国際学科)

- 英語キャリア学部(英語キャリア学科)

- 英語キャリア学部(英語キャリア学科小学校教員コース)

- 大学院

- 短期大学部(英米語学科)

- 5

- 教育免許状取得状況

- 6

- 教員採用試験合格者数(卒業者と既卒者)

- 7

- 卒業者の教員就職者数

- 8

- 教員養成に係る教育の質の向上に関する取組み

財務情報

2023(令和5)年度 決算の概要

本学は、2023(令和5)年度決算にかかる資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表並びに2024(令和6)年度の資金収支予算書について、別表のとおり発表しました。

2023(令和5)年度決算は私立学校法の定めに従って、監事及び公認会計士の監査を受け、評議員会の意見を聴き、理事会で決定したものです。

- 1

- 資金収支計算書

2023(令和5)年度末の本学の繰越支払資金は310億17百万円となりました。以下に主要科目の説明をいたします。

-

学納金収入

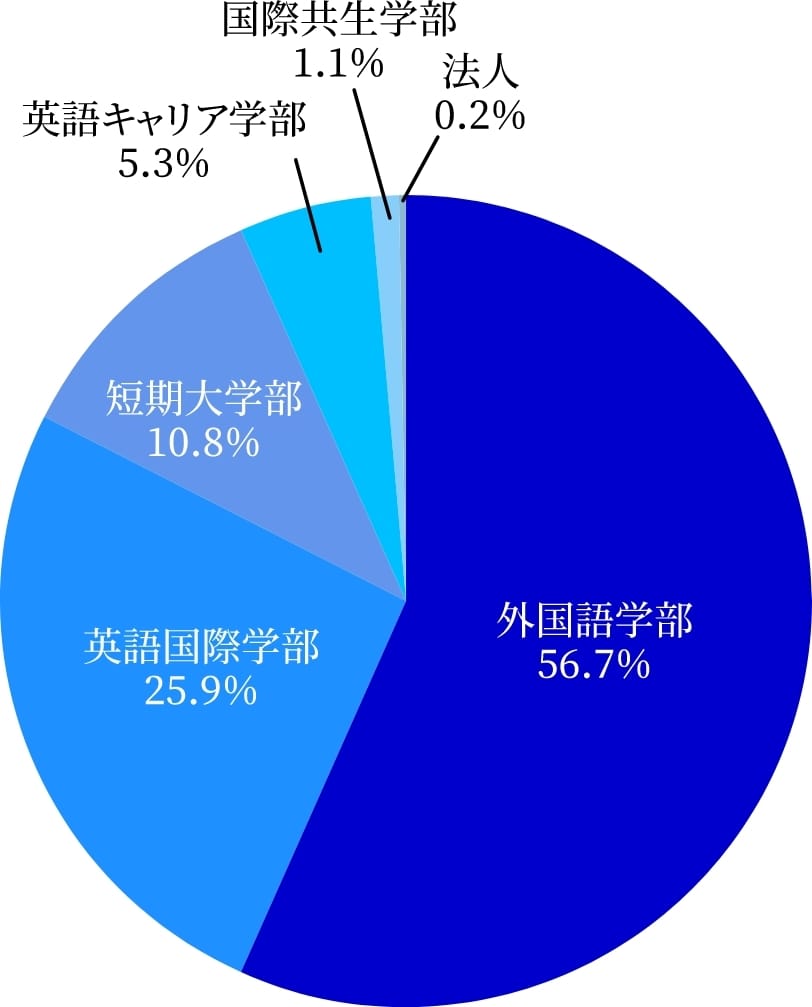

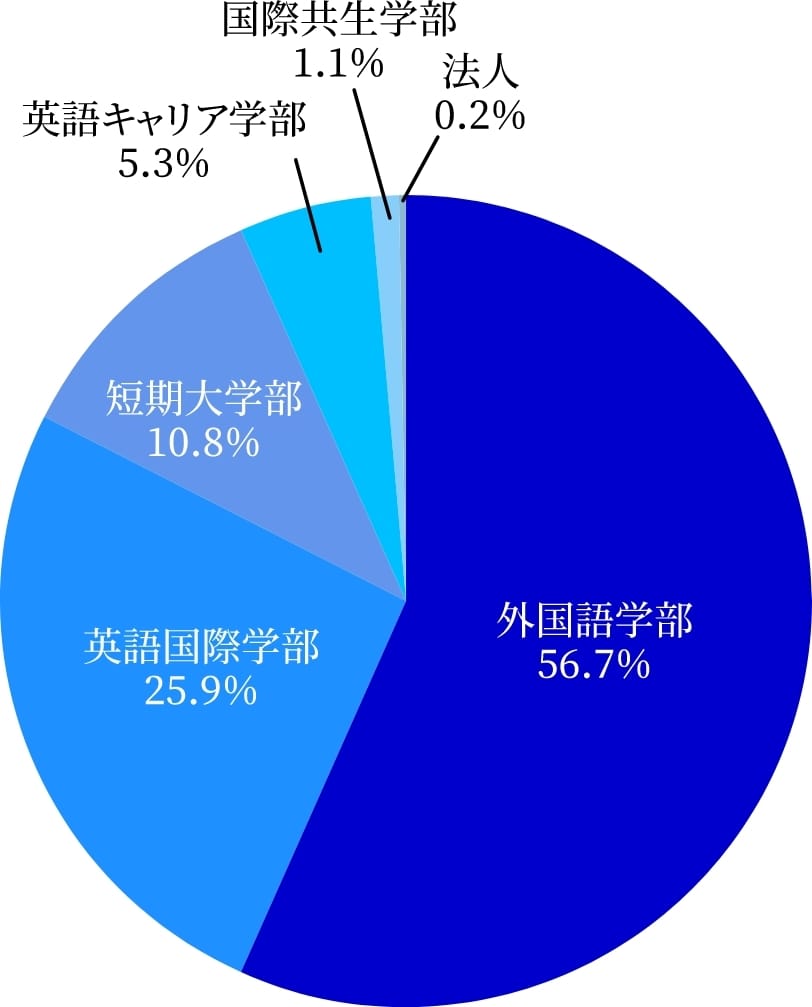

学生実員は1万1403人となり、全体の学納金収入は137億61百万円でした。

-

手数料収入

手数料収入は3億19百万円でした。このうち入学検定料収入は2億78百万円でした。

-

補助金収入

本学に対する私立大学等経常費補助金(一般補助・特別補助)と授業料等減免費交付金を合わせた金額は17億79百万円でした。補助金収入合計は前年度比23百万円増となりました。

-

受取利息・配当金収入

受取利息・配当金収入は9億41百万円となり、前年度比1億37百万円の増収となりました。このうち関西外大学業継続緊急支援奨学金基金などで合わせて5億10百万円の奨学基金運用収入があり各種奨学金の原資として活用しています。

-

人件費支出

人件費支出は前年度比1億63百万円減少の44億86百万円となりました。これは退職金が前年度比92百万円減少したことが大きな要因です。本学ではわが国の景気動向、民間主要企業の給与実績、私学のおかれている立場等いろいろな要因を充分検討し、社会的整合性の見地に立って、安定した給与水準の維持に努めています。

-

教育研究経費支出

教育研究経費支出は前年度比71百万円増加の41億55百万円となりました。

-

施設・設備関係支出

施設・設備関係支出は全体で11億9百万円を支出しました。

-

資産運用支出

資産運用支出には、将来固定資産を取得するための2号基本金引当資産への繰入支出50億円が含まれています。

- 2

- 事業活動収支計算書

-

教育活動収支

本学の本来の活動である教育活動のみの収入は162億63百万円、支出は126億24百万円で、収支差額は36億38百万円の収入超過でした。

-

教育活動外収支

奨学基金の利息等を内容とする教育活動外収支は9億41百万円の収入超過でした。

-

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入前当年度収支差額は44億76百万円となりました。

- 3

- 貸借対照表

-

固定資産

有形固定資産は、主に減価償却により前年比13億42百万円減少して917億66百万円となりました。特定資産は第2号、3号基本金引当特定資産の組入れ等で56億67百万円増加し、1209億17百万円となりました。

この結果、固定資産全体では2131億4百万円となり、前年度比42億82百万円の増加となりました。 -

流動資産

主な流動資産は現金預金です。全体では前年度比3億78百万円増の311億82百万円となりました。

-

固定負債

固定負債としては、退職給与引当金のみを計上しています。

-

流動負債

主な流動負債は、学納金の前受金83億1百万円で、これに預り金5億85百万円等を加えて全体では91億5百万円となりました。

-

純資産の部

基本金の合計は2367億81百万円となり、前年度に比べて60億88百万円の増加となりました。

(注)1号基本金 購入固定資産の取得価額

2号基本金 建物等整備準備金

3号基本金 各種奨学金の基金

4号基本金 学校の1カ月分の運転資金

- 4

- むすび

本学は学生の健康と学生生活の充実の両方を全力でサポートし、今後も学生の目線に立った「教育環境の整備、充実」と「学生の夢と希望を育てる大学づくり」に邁進していく方針です。

学校会計の特徴と企業会計との相違点について

貸借対照表

貸借対照表の勘定科目の配列は、学校会計基準では固定性配列を採用しており、流動性配列を採用している企業会計とは異なります。

固定資産に表示されている金額は減価償却後の帳簿価額です。学校が維持すべき固定資産の取得価額たる第1号基本金は、固定資産の帳簿価額に減価償却累計額を加算した金額となります。固定資産に関する企業会計との主な違いは、学校会計では図書が減価償却されることなく取得価額をもって固定資産として計上されていることと、教育用ソフトウエアが固定資産に計上されていない点です。

学校会計基準においては、「特定資産」の中に退職給与引当特定資産、第2号基本金引当特定資産、第3号基本金引当特定資産、学校の1か月分の運転資金に相当する第4号基本金引当特定資産、自己金融といわれる減価償却引当特定資産が含まれています。特定資産は主に預貯金の形態をとっており、預貯金は企業会計においては主として流動資産として表示されます。

「流動負債」は、翌年度分の授業料等前受金です。「翌年度繰越収支差額」は事業活動収支計算書の「翌年度繰越収支差額」に一致します。また現金預金は資金収支計算書の翌年度繰越支払資金に一致します。

資金収支計算書

この計算書は学校の支払い資金の源泉を収支にもとづいて説明することを目的としています。企業会計のキャッシュフロー計算書に相当します。企業会計と違って資金収支計算書には、営業活動・投資活動・財務活動という区分がありません。現金出納帳の収支を相手勘定ごとに集計 したものというイメージです。

企業会計では国庫補助金は圧縮記帳されますが、学校会計では圧縮記帳はされず、収入金額がそのまま計上されます。

発生主義により計上した収支を使って、現金の動きを計算するために、前期に収入した当期分の学生生徒等納付金収入などを「資金収入調整勘定」を使って調整しています。同様に未払経費などがあれば「資金支出調整勘定」を使って調整します。資金収支計算書の「翌年度繰越支払資金」は貸借対照表の「現金預金」と一致します。

事業活動収支計算書

この計算書は企業会計の損益計算書に近いものです。事業活動収入合計から事業活動支出合計を差し引いた基本金組入前当年度収支差額が、企業会計の税引前当期純利益相当額となります。人件費には社会保険料の学校負担額や退職給与引当金繰入額などが含まれています。経費のうち、法人の経費、役員の使用する経費、学生募集経費、寮や食堂関係の経費などは管理経費として集計され、管理経費以外の経費は教育経費として集計されます。資産売却差額、資産処分差額は企業会計ではそれぞれ固定資産売却損益、固定資産除却損に相当します。

基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額合計を差し引いたものが当年度収支差額です。当年度収支差額はゼロになるのが理想ですが、実際には使い残しや使いすぎがありますので、使用残額は翌年度繰越収支差額として表示しています。翌年度繰越収支差額の金額は貸借対照表上純資産の部の翌年度繰越消費収支差額と一致します。

認証評価結果及び自己点検・評価

大学(短期大学部)には、「日常的な自己点検・評価をふまえた改善・向上の取組みによって、質の向上を図り、教育・学習その他サービスが一定水準にあることを大学自らの責任で説明・証明していく学内の恒常的・継続的プロセス」を意味する「内部質保証システム」の構築が求められており、教育・研究、組織・運営、施設・設備等の総合的な状況について、一定期間ごとに文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関の評価を受け、適合(または適格等)判定を得るよう努めなければならないことが法令で義務付けられています。

現在、本学は以下の認証評価機関において適切な評価を得ています。

公益財団法人大学基準協会

大学

関西外国語大学(大学院を含む)は、公益財団法人大学基準協会による2019(令和元)年度大学評価(認証評価)を受け、2020(令和2)年3月12日に以下の通りの評価を受けました。

「2019(令和元)年度大学評価の結果、関西外国語大学は本協会の大学基準に適合していると認定する。認定の期間は、2020(令和2)年4月1日から2027(令和9)年3月31日までとする。」

その内容については、公益財団法人大学基準協会ホームページの「関西外国語大学に対する大学評価(認証評価)結果」、及び本学の「点検・評価報告書」(自己点検・評価報告書)をご覧下さい。また、本学の「教育研究年報」各号でも公表しています。

公益財団法人大学基準協会

- 関西外国語大学に対する相互評価結果ならびに認証評価結果(平成17年度)

- 関西外国語大学に対する大学評価(認証評価)結果(平成24年度)

- 関西外国語大学に対する大学評価(認証評価)結果(2019(令和元)年度)

点検・評価報告書、自己点検・評価報告書、自己点検・評価活動まとめ

- 大学編-2015(平成27)年-

- 2019年度認証評価申請用 点検・評価報告書(大学2017年度を基準)

- 2020年度 関西外国語大学 自己点検・評価活動まとめ(含:大学院)

- 2021年度 関西外国語大学 自己点検・評価活動まとめ(含:大学院)

- 2022年度 関西外国語大学 自己点検・評価報告書

- 2023年度 関西外国語大学 自己点検・評価報告書

教育研究年報

-

第3集 大学編(平成18年度)

2005(平成17)年度大学評価(相互評価・認証評価)申請用自己点検・評価報告書 -

第4集 大学編(平成20年度)

自己点検・評価報告書 -

第5集 大学編(平成24年度)

2012(平成24)年度認証評価申請用自己点検・評価報告書 -

第6集 大学編(平成24年度〜平成26年度)

自己点検・評価報告書 -

第7集 大学編(2019(令和元)年度)

2019(令和元)年度認証評価申請用自己点検・評価報告書

短期大学部

関西外国語大学短期大学部は、公益財団法人大学基準協会による2019(令和元)年度短期大学部認証評価を受け、2020(令和2)年3月12日に以下の通りの評価を受けました。

「評価の結果、貴短期大学部は本協会の短期大学基準に適合していると認定する。認定の期間は、2027(令和9)年3月31日までとする。」

その内容については、公益財団法人大学基準協会ホームページの「関西外国語大学短期大学部に対する認証評価結果」、及び本学の「点検・評価報告書」(自己点検・評価報告書)をご覧下さい。

公益財団法人大学基準協会

点検・評価報告書、自己点検・評価報告書、自己点検・評価活動まとめ

- 2019年度認証評価申請用 点検・評価報告書(短期大学部2018年度を基準)

- 2020年度 関西外国語大学短期大学部 自己点検・評価活動まとめ

- 2021年度 関西外国語大学短期大学部 自己点検・評価活動まとめ

- 2022年度 関西外国語大学短期大学部 自己点検・評価報告書

- 2023年度 関西外国語大学短期大学部 自己点検・評価報告書

教育研究年報

-

第7集 短期大学部編(2019(令和元)年度)

2019(令和元)年度認証評価申請用自己点検・評価報告書

一般財団法人大学・短期大学基準協会

関西外国語大学短期大学部は、一般財団法人大学・短期大学基準協会による平成31年度認証評価を受け、2020(令和2)年3月18日に以下の通りの評価を受けました。

「関西外国語大学短期大学部は、本協会が定める短期大学評価基準を満たしていることから 、令和2年3月17日付で適格と認める。」

その内容については、一般財団法人大学・短期大学基準協会ホームページの「学校別評価結果」、及び本学の「点検・評価報告書」(自己点検・評価報告書)をご覧下さい。

一般財団法人大学・短期大学基準協会

教育研究年報

-

第3集 短期大学部編(平成18年度)

2005(平成17)年度第三者評価(認証評価)申請用自己点検・評価報告書 -

第4集 短期大学部編(平成20年度)

自己点検・評価報告書 -

第5集 短期大学部編(平成24年度)

2012(平成24)年度第三者評価(認証評価)申請用自己点検・評価報告書 -

第6集 短期大学部編(平成27年度)

自己点検・評価報告書 -

第7集 短期大学部編(2019(令和元)年度)

2019(令和元)年度認証評価申請用自己点検・評価報告書

点検・評価報告書、自己点検・評価報告書、自己点検・評価活動まとめ

設置認可申請書(設置届出書)・履行状況報告書関係

英語キャリア学部 英語キャリア学科(平成22年10月認可申請)

- 1

- 設置認可申請書

- 2

- 履行状況報告書

- 3

- 改善意見等対応状況報告書

英語キャリア学部 英語キャリア学科(平成24年11月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 設置届出書

英語国際学部 英語国際学科(平成25年4月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 履行状況報告書

国際共生学部 国際共生学科(令和4年4月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 履行状況報告書

外国語学部 英語・デジタルコミュニケーション学科(令和4年4月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 履行状況報告書

外国語学部 国際日本学科(令和5年4月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 履行状況報告書

短期大学部 未来キャリア英語学科(令和5年4月届出)

- 1

- 設置届出書

- 2

- 履行状況報告書

英語国際学部 アジア共創学科(令和6年4月届出)

- 1

- 設置届出書

短期大学部(令和6年4月届出)

- 1

- 収容定員に係る学則変更届出

博士学位論文

2024年8月までに本学において博士の学位を授与した者の一覧表です。

| 学位記番号 | 学位授与 年月日 |

学位の種類 | 氏名 | 論文題目 |

|---|---|---|---|---|

| 甲第78号 | 2024.8.27 | 博士 (言語文化) |

梅 茹茵 | 日中同形多義語に関する認知的意味対照研究 ―日本語の「大・小」と中国語の"大・小"を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 甲第77号 | 2024.3.9 | 博士 (英語学) |

川口 尚毅 | English Participial Constructions: Multiple Origins and Syntactic Extensions |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 甲第76号 | 2023.8.25 | 博士 (言語文化) |

陳 紫軒 | 和製新漢語に関する研究―中国語での受容と和製新漢語の造語法― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第75号 | 2023.3.11 | 博士 (言語文化) |

陳 懌懿 | 世界の女性文学に見る Siblings 像と多様な女性像 |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第74号 | 2022.3.12 | 博士 (言語文化) |

唐 昭君 | 手話の認知言語学的研究 ―日・中手話の比較を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第73号 | 2022.3.12 | 博士 (言語文化) |

村松 擁 | 英語移動動詞の意味拡張に関する認知言語学的考察 ―come/goを中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第72号 | 2021.3.13 | 博士 (言語文化) |

劉 巍 | あだ名についての日中比較研究 ―言語・文化を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第71号 | 2021.3.13 | 博士 (英語教育) |

大橋 香苗 | A Study on Pronunciation Instruction for Japanese Learners’ Acquiring Global Intelligibility: From the Viewpoint of English as an International Language (日本人学習者がGlobal Intelligibility (国際的な明瞭性)を獲得するための発音指導に関する研究:国際語としての英語の視点から) |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第70号 | 2020.8.28 | 博士 (言語文化) |

呉 婷 | 日本語と中国語の存在型アスペクトに関する対照研究 ―シテイルを基本に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第69号 | 2020.3.14 | 博士 (言語文化) |

韓 恵盛 | 待遇表現に関する日本語と韓国語の対照研究 |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第68号 | 2020.3.14 | 博士 (英語学) |

森田 竜斗 | Modality and the Infinitive: Towards the Semantics of the Infinitive Marker To and the Complementizer For as a Modalizer |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第67号 | 2019.8.30 | 博士 (言語文化) |

段 静宜 | 植物に関する慣用表現の認知言語学的研究―日中対照分析― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第66号 | 2019.3.9 | 博士 (言語文化) |

白 煜 | 自己表現育成のための外国語教育―中国語教育における教材と指導法を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第65号 | 2019.3.9 | 博士 (言語文化) |

邱 馨儀 | 類別詞とカテゴリー化のメカニズムに関する認知言語学的研究―日中の類別詞を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第64号 | 2019.3.9 | 博士 (言語文化) |

JESSICA TYNES | A Cognitive Analysis of Media Discourse and Gender Ideology |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第63号 | 2019.3.9 | 博士 (日本語学) |

朱 冬冬 | テモラウの意味・用法について―BCCWJに基づく実態分析を中心に― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 乙第7号 | 2019.3.9 | 博士 (英語学) |

平井 大輔 | An Analysis of Elliptical Phenomena Based on Non-Constituent Deletion |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第62号 | 2018.8.31 | 博士 (言語文化) |

石 俊 | コーパスに基づく日・中味覚形容詞の対照研究―認知言語学からのアプローチ |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第61号 | 2018.3.10 | 博士 (日本語学) |

劉 吉香 | 新聞見出しに関する研究 ― 構文的な特徴を中心として |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第60号 | 2018.3.10 | 博士 (英語学) |

大宗 純 | Reformulating Pair-Merge, Inheritance and Valuation |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第59号 | 2017.3.11 | 博士 (言語文化) |

久保田 美佳 | A Cognitive Linguistic Analysis of Visual Perception Verbs in Natural Language ―With Special Reference to English Verbs "Look" and "See"— |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第58号 | 2017.3.11 | 博士 (言語文化) |

平山 幸乃 | オクタビオ・パスの他者の探究 |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第57号 | 2016.8.31 | 博士 (言語文化) |

李 叶 | 日中両言語における数字を含む四字熟語の対照研究 |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第56号 | 2014.3.8 | 博士 (言語文化) |

丸岡 真紀穂 | スペイン語味覚形容詞の認知言語学的研究―日本語との対照を通して― |

| 内容の要旨および審査の結果の要旨 | ||||

| 博士論文 | ||||

| 甲第55号 | 2013.3.9 | 博士 (言語文化) |

趙 嵐 | 日中広告言葉に関する対照研究 |

| 甲第54号 | 2013.3.9 | 博士 (言語文化) |

砂原 由美 | Pedro Páramo o la crítica del logocentrismo: hacia una nueva interpretación de la obra 『ペドロ・パラモ』あるいはロゴス中心主義批判 -新たな作品解釈に向けて- |

| 甲第53号 | 2012.8.31 | 博士 (言語文化) |

鐘 倩 | 日中両言語における体言葉に関する慣用表現の対照研究 |

| 乙第6号 | 2012.3.10 |

博士 (言語文化) |

久保 進 | 言語行為と調整理論 |

| 甲第52号 | 2012.3.10 | 博士 (言語文化) |

籠谷 香理 | 「老北京」作家・老舎の文学的特質について |

| 甲第51号 | 2012.3.10 | 博士 (英語学) |

清水 利宏 | Re-defining the Dominance of Conceptual Metaphors in Business Speeches From a Chronological Perspective: A Methodological Approach Employing the Mental Distance Concept ビジネススピーチにおける概念メタファの支配性に関する時系列的視座からの再検証 - 「メンタルディスタンス」の援用による方法論的アプローチ - |

| 甲第50号 | 2011.3.19 | 博士 (言語文化) |

TONY OTION |

Intercultural Communication between ESL and Native Speakers of English : A Case Study of Kadazandusun ESL Speakers in Sabah, Malaysia マレーシアにおける英語母語話者とESL話者の間の異文化間コミュニケーション: マレーシア・サバ州におけるカダザンドュスンESL話者のケース・スタディ |

| 甲第49号 | 2011.3.19 | 博士 (言語文化) |

韓 寧爛 | 韓国近代童謡史における金素雲と方定煥 -日本との関係において- |

| 甲第48号 | 2010.3.20 | 博士 (英語学) |

片岡 宏仁 | Grammatical Semantics of Modality, Counterfactuality, and Tense:A Study of the Covert and Implicit Meanings モダリティ・反事実性・時制の文法的意味論: 隠在的な言外の意味の研究 |

| 乙第5号 | 2010.3.20 | 博士 (言語文化) |

町田 哲司 | "Saul Bellow, A Transcendentalist : A Study of Bellovian Transcendentalism in Nine Major Works from the Viewpoint of Transpersonal Psychology" 超越主義者ソール・ベロー - トランスパーソナル心理学の視点からみる9主要作品のベロー的超越主義の研究 - |

| 甲第47号 | 2009.3.21 | 博士 (言語文化) |

安藤 幸治 | El náhuatl del municipio de Pajapan (パハパン地域のナワ語) |

| 甲第46号 | 2009.3.21 | 博士 (言語文化) |

井口 はる菜 | 三味線組歌の特質と変遷 |

| 甲第45号 | 2009.3.21 | 博士 (言語文化) |

山下 理恵子 | アイリッシュ・ダンスのアイデンティティ (Identity of Irish Dancing) |

| 甲第44号 | 2009.3.21 | 博士 (言語文化) |

張 智孫 | Fórmulas de tratamiento pronominales en los jóvenes universitarios de Medellín: una aproximación socio-pragmática (メデジン市における大学生の待遇表現に関する考察 - 社会語用論的アプローチ) |

| 甲第43号 | 2008.3.22 | 博士 (言語学) |

岡 慎一郎 | Une étude sociolinguistique historique sur le français en Belgique (ベルギー・フランス語の歴史社会言語学的研究) |

| 甲第42号 | 2008.3.22 | 博士 (言語文化) |

西川 学 | 風流踊の展開 ―女歌舞伎踊・上覧踊・風流踊の比較を中心として― |

| 甲第41号 | 2007.3.17 | 博士 (言語学) |

元中 克彦 | Les phénomènes du pluriel de la langue française (フランス語における複数の現象) |

| 甲第40号 | 2007.3.17 | 博士 (言語文化) |

相原 里美 | 中国女性の近代的自我形成について -丁玲文学を中心に- |

| 甲第39号 | 2007.3.17 | 博士 (言語文化) |

田中 敦子 | The Staging of Politics in the World of Postmodernist Shakespeare (Shakespeareにおける政治世界の舞台化-ポストモダニズムとの関連において-) |

| 乙第4号 | 2007.3.17 | 博士 (言語文化) |

今西 雅章 | シェイクスピア劇の図像学 -舞台構図・場面構成・言語表象の視点から- |

| 甲第38号 | 2006.3.18 | 博士 (言語文化) |

横畑 真裕美 | 日本における田の神信仰の研究 (A Study of the Ta-no-kami Faith in Japan) |

| 甲第37号 | 2006.3.18 | 博士 (言語文化) |

榎本 浩司 | グリム童話における魔女像の分析と考察 - 魔女裁判からグリム童話に至る魔女像の変容について- |

| 甲第36号 | 2006.3.18 | 博士 (英語学) |

長友 俊一郎 | Aspects of Deontic Modals:Viewpoint,Speech Acts,and Mental Spaces (義務的法助動詞の諸相 -視点・言語行為・メンタルスペース-) |

| 甲第35号 | 2005.3.19 | 博士 (言語文化) |

宮崎 豊人 | Einheit in Vielfalt - Kultur und Neue Vision - (多様の統一 -文化と新しいヴィジョン-) |

| 甲第34号 | 2005.3.19 | 博士 (言語学) |

池辺 明子 | A Study of Conjunctive Words (setsuokugo) in Modern Japanese (現代日本語における接続語の考察) |

| 甲第33号 | 2005.3.19 | 博士 (言語学) |

村松 英理子 | An Acoustic Analysis of Portuguese Vowels (ポルトガル語の母音の音響分析) |

| 甲第32号 | 2005.3.19 | 博士 (英語学) |

乾 展子 | A Linguistic Approach to the Subjunctive in Early Modern English and Present - day English (初期近代英語と現代英語における仮定法への言語学的アプローチ) |

| 甲第31号 | 2004.3.19 | 博士 (言語文化) |

寺尾 江利子 | ORIGENES DE LA IDENTIDAD GALLEGA (ガリシアのアイデンティティの起源) |

| 甲第30号 | 2004.3.19 | 博士 (英語学) |

岡本 芳和 | Reported Speech and Modality: An Analysis Based on Reporter's Construal (話法とモダリティ-報告者の捉え方を中心に-) |

| 甲第29号 | 2004.3.19 | 博士 (英語学) |

田中 美和子 | A Contrastive Study of Adverbial Clauses in English and Japanese(副詞節の日英対照研究) |

| 甲第28号 | 2004.3.19 | 博士 (英語学) |

小谷 克則 | Coordination from the Minimalist Perspective (ミニマリスト・プログラムにおける等位構造) |

| 甲第27号 | 2003.3.15 | 博士 (言語学) |

樋口 功 | Wa-Ga selection in Noun-predicate Sentences and Attribute-adjective Sentences in Japanese 〔名詞述語文・属性形容詞述語文における「ハ」・「ガ」の選択〕 |

| 甲第26号 | 2003.3.15 | 博士 (英語学) |

梁瀬 正子 | A Study of Transfer by Japanese and Korean EFL Learners 「日韓英語学習者の比較研究-トランスファーを中心に-」 |

| 甲第25号 | 2002.3.16 | 博士 (言語文化) |

山森 靖人 | Modificación de la tradición: Supervivencia de la tradición huichola por la visión del peyote y los ritos (伝統の変化:ペヨーテ幻覚と宗教儀礼によるウィチョール族の伝統存続) |

| 甲第24号 | 2002.3.16 | 博士 (言語学) |

黒田 史彦 | Semantic Studies of the Case System in Japanese (日本語における格体系の意味論的研究) |

| 甲第23号 | 2002.3.16 | 博士 (言語学) |

竹内 夕美子 | A Study of Loanwords in 1853-1886 of Japan (幕末・明治初期における外来語についての研究) |

| 甲第22号 | 2002.3.16 | 博士 (言語文化) |

飯野 朝世 | A Study of Fromm's Thought: In Comparison with Freudian Theories, And In Connection with Japanese People and their Society (フロム思想の研究-フロイト理論との比較、並びに日本人とその社会との結びつきにおいて) |

| 甲第21号 | 2001.3.17 | 博士 (言語学) |

田代 直也 | Hungarian Verb Valency: A Syntactic and Semantic Investigation (ハンガリー語の動詞の統合価;統語論的・意味論的検討) |

| 甲第20号 | 2001.3.17 | 博士 (文化人類学) |

梅本 英二 | LA LUCHA SIMBOLICA DE LAS IDENTIDADES ENTORNO A LAS FESTI VIDADES COMUNALES EN UN PUEBLO MEXICANO (メキシコの一農村における村の祭礼を巡るアイデンティティーの象徴の闘争) |

| 甲第19号 | 2001.3.17 | 博士 (言語学) |

福田 陽子 | A Sociolinguistic Research of Technical Terms of Craftsmen in Kagoshima Prefecture (鹿児島県における職業集団語の社会言語学的研究) |

| 甲第18号 | 2001.3.17 | 博士 (英語学) |

山村 誠治 | Word-Order Patterns in Late Old English: A Study of Object-Verb/Berb-Object Variation (後期古英語における語順の研究-目的語+動詞 / 動詞+目的語 語順のヴァリエーション-) |

| 甲第17号 | 2000.3.18 | 博士 (言語文化) |

木戸 敦子 | A Study of the Witch-craft and Wich-hunts in Orkney, Scotland: A Re-examination of Witch-craft Studies (スコットランド、オークニー諸島におけるウィッチクラフトと魔女狩りに関する研究-ウィッチクラフト研究再考-) |

| 甲第16号 | 2000.3.18 | 博士 (言語文化) |

倉本 充子 | Cognitive Psychology and Second Language Teaching-Leaning Environments: An Interdisciplinary Perspective For Activating Creativity By Utilizing the Cybernetwork (認知心理学的観点に基づく第2言語教育学習環境の構築-電子ネットワーク活用による想像力開発の学際的視点-) |

| 甲第15号 | 2000.3.18 | 博士 (言語学) |

金 良宣 | 現代日本語における推量表現 ー認識的モダリティー形式を中心にー |

| 甲第14号 | 1999.3.19 | 博士 (比較文化学) |

豊島 和子 | ESTUDIO COMPARATIVO FOLKLORICO DE LA PEREGRONACION EN JAPON Y EN ESPAŇA (日本とスペインにおける巡礼の民俗学的比較研究) |

| 甲第13号 | 1999.3.19 | 博士 (言語文化) |

村田 康常 | HEIDEGGER AND WHITEHEAD-A Study of Emotional Intellect- |

| 甲第12号 | 1999.3.19 | 博士 (言語文化) |

張 慧芳 | Comparison of EFL Education in Taiwan and Japan: Learning Styles, Teaching Methods, and Proficiency |

| 甲第11号 | 1997.3.19 | 博士 (言語学) |

塚田 浩恭 | Functional Japanese Grammar: Japanese Ellipses in Cohesion and Coherence |

| 甲第10号 | 1997.3.19 | 博士 (言語学) |

小牧 千里 | Linguistic Analysis of Perceptional and Emotional Expressions |

| 甲第9号 | 1997.3.19 | 博士 (言語学) |

鍵村 和子 | The Figures of Pragmatics |

| 甲第8号 | 1997.3.19 | 博士 (言語文化) |

東 裕則 | Kings and Citizens in English Dramatic Literature during the Protestant Transition: Their Religio-Political World and the Viewer's Eye (宗教改革変動期の英国演劇文学に おける王と市民) |

| 甲第7号 | 1997.3.19 | 博士 (英語学) |

吉田 智佳 | Some Aspects of Coordinate Structures in Modern English (現代英語における等位構造の諸相) |

| 甲第6号 | 1997.3.19 | 博士 (英語学) |

尾崎 久男 | Old English Cognate Objects: Anglo-Saxon Tradition and Latin Influence in their Development (古英語における同族目的語-その発達におけるアングロ・サクソンの伝統とラテン語の影響-) |

| 甲第5号 | 1996.3.18 | 博士 (比較文化学) |

梶田 純子 | LOS PUEBLOS Y LAS CASAS EN "CASERĺO" DEL PAĺS VASCO Y EN "IE" EN JAPÓN. -ESTUDIO COMPARATIVO Y ANALĺTICO DE "YAGO" O NOMBRE DE CASA- |

| 甲第4号 | 1995.3.20 | 博士 (言語学) |

辻井 宗明 | UN ESTUDIO SOBRE LAS FORMAS EN -RA Y -SE, Y 'HABIA + PARTICIPIO' EN EL ESPAŇOL MEDIEVAL -DENTRO DEL MARCO DE LA TRANSICION DESDE EL SISTEMA SINTETICO HACIA EL ANALITICO- |

| 乙第3号 | 1995.3.20 | 博士 (言語文化) |

足立 聿宏 | Socio-historical Analysis of Linguistic Americanization of Japanese-Americans in Hawaii (ハワイ日系アメリカ人の言語米化 の社会歴史的分析) |

| 甲第3号 | 1994.3.19 | 博士 (英語学) |

林 桂子 | The Environmental Factors in Second Language Acquisition and Learning: The Effects of Parental Speech on Cognitive Development (第2言語獲得と言語学習における環境要因:認知発達における親の言語の影響) |

| 乙第2号 | 1994.3.19 | 博士 (英語学) |

澤田 治美 | Studies in English and Japanese Auxiliaries: A Multi-Stratal Approach (日英語の助動詞研究:重層的アプ ローチ) |

| 乙第1号 | 1994.3.19 | 博士 (英語学) |

樋口 昌幸 | Studies in Chaucer's English (チョーサーの英語の研究) |

| 甲第2号 | 1992.3.19 | 博士 (英語学) |

加藤 克美 | Sentence Adverbs: Their Syntax and Discourse Functions (文副詞--その統語論と談話機能) |

| 甲第1号 | 1990.3.20 | 博士 (文学) |

近藤 愛紀 | L'Analyse structurale de L'Education sentimentale |

情報セキュリティポリシー

法令に基づく情報公開

留学報告書

- 1-1

- 長期留学(1~3年)2021年度派遣

- 1-2

- 長期留学(1~3年)2022年度派遣

- 1-3

- 長期留学(1~3年)2023年度派遣

- 2-1

- 短期留学(4週~5カ月)2021年度派遣

- アメリカ

- カナダ

- 2-2

- 短期留学(4週~5カ月)2022年度派遣 夏季

- カナダ

- スペイン

- ニュージーランド

- 2-3

- 短期留学(4週~5カ月)2022年度派遣 秋学期

- アメリカ

- イギリス

- オーストラリア

- カナダ

- スペイン

- ニュージーランド

- 韓国

- 2-4

- 短期留学(4週~5カ月)2022年度派遣 春季

- アメリカ

- オーストラリア

- カナダ

- スペイン

- ニュージーランド

- 2-5

- 短期留学(4週~5カ月)2022年度派遣 春学期

- アメリカ

- オーストラリア

- カナダ

- ニュージーランド